- الثقافة سيرورة سميائية تدليلة

تعدّ الثقافة نسقا سميائيا وقد عبّر لوتمان عن هذا في كتاباته المبكّرة، حيث عرّف النسق «باعتباره بنية من العناصر والقواعد يتم الربط بينها في حالة مماثلة قارة وبين الكون المعرفي بشكل واضح ومنظم.»[1] قد يبدو هذا التعريف متاهيا لكنه يشير بدقة إلى المبادئ الجوهرية للنسق؛ فهو بنية من العناصر الوظيفية الواضحة. والبنية بدورها هي مجموع العناصر المنظمة وفق ترتيب هرمي (بعيدا عن استعمالات كلمة هرمي في أبعادها وإيحاءاتها القيمية، بل في استعمالاتها التداولية المحضة) ذات هدف محدد، وهو ما يجعل هذا النسق مميَّزا ومختلفا عن الأنساق الأخرى. والمسألة الجوهرية تتبدّى في اعتبار النسق بناء وآلية منهجية ومعرفية وتحليلية. ويبدو من الأهمية الحفاظ على هذا التعريف في الذهن ووضعه في الاعتبار لأن مستعمليه من السميائيين السوفياتيين والبنيويين عامة غالبا ما وجّهت لهم انتقادات لأن كتاباتهم لا تعبّر دائما ولا تميّز فيما إذا كان مفهوم «نسق» قد استعمل باعتباره مفهوما عمليا لوصف بعض الظواهر أو باعتباره مقولة وجودية (أنطولوجية) خاصة عندما يتم اكتشاف بعض القوانين الخاصة داخل هذا النسق بوصفها وقائع وحقائق موضوعية.

إننا نفهم النسق السميائي، قبل كل شيء، على أنه فكرة مجردة وبناء منهجي يستخدم لوصف إنتاجية التفكير الإنساني وفاعليته مثل اللغة والآداب والسينما والفن أو الثقافة في فتراتها المختلفة وميولاتها المتعارضة وغيرها من المعايير والمعالم وتحليلها ثم كيف نستعملها ونتفاعل معها. إن الثقافة واللغة أو أي نسق سميائي آخر لا يمكن أن ينظر إليه في ذاته، بل في استعمالاته وتحولاته وتطويره أو التخلّي عنه إذا لزم الأمر. ولا ينتج النسق دلالة أحادية ومكتفية بذاتها ولا يمكن أن يُطرح ويُعزل بعيدا عن تحققاته. إنه يولّد عددا من التمثيلات المتسلسلة، يمكن النظر إليها بوصفها سيرورة تدليلية منتجة لمعرفة أكثر عمقا وتطورا. ولا يمكن للذات الإنسانية أن تفكر خارج هذه السيرورة. هذا يعني أن الأشياء المرتبطة بالتجربة الإنسانية والتي تشتغل باعتبارها نسقا سميائيا متحركا، يتم تداولها كذلك بوصفها سيرورة تدليلية تتحدد كتكثيف لهذه التجربة والممارسة بكل أبعادها وتجلياتها الذهنية والعملية. وخارج هذه السيرورة لن تحيل الوقائع سوى على قضايا مجردة عالقة عارية من التاريخي والتسنين الثقافي.

- التواصل وتوليد المعنى

إن الخاصية الأولى المميزة للثقافة باعتبارها نسقا هي الخاصية التواصلية. فكل الظواهر الثقافية ينظر إليها بوصفها موضوعات تواصلية وأنساق دلالية. فالعلاقات الاجتماعية والإنسانية لا تقوم ما لم تنسج علاقات تواصلية، إذ يهدف الإنسان في كل أنشطته إلى إعداد المعلومات وتبادلها والحفاظ عليها. «وعلى هذا الأساس تعدّ الثقافة مجالا لتنظيم الأخبار والمعلومات في المجتمع الإنساني. وتعتبر آلية الثقافة بمثابة جهاز قادر على التحويل والتحكم في المحيطين الداخلي والخارجي. إذ تحوِّل الفوضى إلى نظام والناس الغفل إلى متعلمين والمذنبين إلى عادلين. ولأن الثقافة لا تعتمد في حياتها على التقابل بين المجالين الداخلي والخارجي فقط، بل تعتمد على الحركة من أحدهما إلى الآخر، فإنها لا تحارب الفوضى الخارجية فقط بل تحتاجها أحيانا. إنها لا تكتفي بتحطيمها ولكنها تخلقها باستمرار.»[2]

وهناك طرق عدة للتواصل داخل الثقافة، وهي طرق وصفها لوتمان بأنها مجموعة سميائية مركبة تتكون هي الأخرى من عدد لا بأس به من الأنساق السميائية. وبتعريف عام فإن كل نسق يسهّل التواصل بين شخصين أو أكثر يمكن اعتباره لغة. فالفن هو نوع من أنواع هذه اللغات التي تتفرع بدورها إلى لغات أخرى حيث الآداب والسينما والفنون الجميلة… لكن ما هي الخصوصيات المميزة لسيرورة التواصل داخل الفن؟

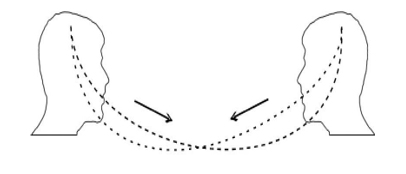

للإجابة عن هذا السؤال يلزمنا العودة لما أشار إليه اللساني السويسري فيرديناند دي سوسير -أحد الأعلام الذين كان لهم الفضل في ميلاد السميائيات – واللساني الروسي رومان جاكبسون – مؤسس حلقة براغ للدراسات اللسانية وأحد الوجوه المهمة بالنسبة لمدرسة تارتو – موسكو السميائية-. ويمكننا التدليل على سيرورة التواصل هذه انطلاقا ممّا جاء في كتاب دي سوسير «محاضرات في اللسانيات العامة» حيث تنطلق فكرة دي سوسير حول التواصل من زاوية تفسيره دورة الكلام التي تفترض داخلها وجود متكلمَين على الأقل من أجل استواء عملية التواصل.

وتنطلق هذه العملية من المرسل إلى المرسل إليه. وإن منطق الدورة موجود في دماغ أحدهما وهو (أ) حيث تقترن ظواهر الإدراك أي التصورات الذهنية؛ (أي المدلولات) بما يمثل الصور السمعية (أي الدوال) المستخدمة للتعبير عن تلك الظواهر. و لنفرض أن تصورا ما يثير في الدماغ صورة سمعية مناسبة له، فإن هذه العملية تمثل ظاهرة نفسية صرفة، تليها ظاهرة فيزيولوجية، أي إن الدماغ يأمر أعضاء التصويت، فتنتشر الموجات الصوتية من فم (أ) إلى أذن (ب) وهي عملية فيزيائية بحتة. ثم إن الدورة تتواصل عند (ب) و لكن بطريقة معاكسة: أولا من الأذن إلى الدماغ، حيث تتم عملية تبليغ فيزيولوجية للصورة السمعية، ثانيا في الدماغ نفسه حيث يتم الربط الذهني بين تلك الصورة و التصور الذهني الذي يناسبها. فإذا تكلم (ب) بدوره فإن هذه العملية الجديدة، أي كلام (ب)، ستسلك في تنقلها من دماغه إلى دماغ (أ) نفس المسلك الذي سلكته العملية الأولى بالذات، أي كلام (أ)، و تمر بنفس المراحل المتتابعة[3]. إن تركيز سوسير لم يكن منصبّا على الاختلافات الكلامية بين المتحاورين بل على وجود قاسم مشترك بينها داخل الفعل التواصلي. ولقد ميّز سوسير في لسانياته بين اللسان والكلام.

- فاللسان يتميز بالاستقلالية والانسجام، وهو أداة الوصف والتصنيف. فلا يمكن معرفة أي شيء دون الاستعانة بعلامات اللسان. ذلك أن العالم بكل موجوداته يحضر في الذهن على شكل مضمون لساني، فأشياؤه وتجاربه توزَّع وتصنف من خلال المفاهيم وطرق التقطيع التي يوفرها اللسان. فنحن لا يمكن أن ندرك هذا العالم ولا أن نعرف عنه أي شيء إلا عبر الكلمات وكل ما يسمح به نظام اللسان. فاللسان أداة للتعيين وأداة للتصنيف وأداة للتقطيع المفهومي.[4] «إن اللسان نسق من العلامات المعبرة عن أفكار، وهو بذلك شبيه بأبجدية الصم والبكم وبالطقوس الرمزية وبأشكال الآداب والإشارات العسكرية، إلا أنه يعد أرقى هذه الأنساق.» [5]

إن اللسان أرقى هذه الأنساق لأنه يعد مؤولها ووجهها اللفظي. وهو أيضا المصفاة التي عبرها تحضر هذه الأنساق في الذهن. فلا يمكن الإحاطة بجوهر هذه الأنساق ومعرفة طرق اشتغالها دون الاستعانة بنسق من طبيعة أخرى يوجد خارجها. [6] فاللسان وحده يستطيع أن يكون في نفس الآن أداة للتواصل ( فهو أرقى وسيلة للتواصل وتبادل المعارف والخبرات الإنسانية)، ويشتغل كنسق يوضح نفسه بنفسه (اللغات الواصفة المشتقة منه بهدف مقاربة تجارب معرفية متنوعة، واللغات الواصفة المشتقة منه لدراسة قوانينه التركيبية والدلالية والصوتية …). وهو أيضا- وبعد هذا وذاك -الأداة الوحيدة لفهم وتأويل الأنساق الأخرى. [7] فلا يمكن الحديث عن الموسيقى من خلال خطاب مشتق من النوتات الموسيقية، تماما كما لا يمكن شرح الصورة بالصورة، ولا فهم اللوحة من خلال خطاب آخر غير خطاب الكلمات المؤولة لعناصر اللوحة. إن تحديد عناصر التدليل وميكانيزماته يمرّ بالضرورة عبر ما يقدمه اللسان من أشكال للتقطيع والتنسيق والتداول. [8]

إن موقع اللسان هذا هو الذي يجعل منه بوابة رئيسة نحو فهم مناطق جديدة من الإنساني والاجتماعي وتحديد أنماط التدليل والتواصل داخلها. [9] لقد كانت هذه الأنساق في حاجة إلى شكلنة خاصة تمنحها وجودا مستقلا وتمكنها من إنتاج أشكال شتىّ من الدلالات الخفية والصريحة. إلا أن هذه الشّكلنة ما كان لها أن تتم قبل معرفة القوانين التي تحكم اشتغال اللسان، فهذه القوانين هي ذاتها التي يجب أن تطبق على الأنساق الأخرى تمهيدا لخلق علم يقوم بدراسة مجمل الأنساق الدالة التي تحكم الوجود الإنساني في كليته. فهذه الأنساق، مثلها مثل اللسان، هي أنساق دالّة وخاضعة لمجمل التّسنينات الاجتماعية التي تحكم إنتاج الدلالة وتداولها، وهي أيضا قادرة على أن تشكل عناصر للتواصل ونقل المعرفة وتخزينها وصيانتها، وهي في النهاية جزء من تجربة إنسانية تتميز بالشمولية وموزعة على مناطق للتدليل والتواصل.[10]

أما الكلام فهو التحقق الفردي والمادي للرسائل التي تمّ إنتاجها على قاعدة النسق اللساني. ولأنه إنجاز فردي، فهو يشير إلى قدرة الفرد على تحويل اللسان من نسق مجرد إلى كيان مرئي من خلال أفعال تحيينية.

يرى سوسير أن هذه الفردية يمكن الإمساك بها من خلال:

أ – التأليف الذي يسمح للذات المتكلمة استعمال سنن اللسان للتعبير والإفصاح عن أفكارها.

ب – الآليات النفسية والفيزيولوجية التي تسمح بإخراج هذه التأليفات.[11]

ومع ذلك فإن الفردية لا تعني أن الذات المتكلمة حرة في استعمالها لعناصر اللسان وفق أهوائها الخاصة. إنها على العكس من ذلك محاصرة بقوتين: ما يقدمه اللسان من قواعد وضوابط وإرغامات تحدّ من حركة التأليف وحريته، وهي ثانيا محاصرة بالإكراهات ذات الطابع الاجتماعي والديني والأخلاقي والتي على الرغم من وجودها خارج اللسان، فإنها تمارس ضغوطا على الذات المتكلمة وتفرض عليها انتقاء وتركيبا للوحدات وفق مقتضيات المقامات والسياقات المتنوعة.[12]

إن هذا التمييز بين مستويين ( اللسان والكلام )، ليس مجرد تقسيم يطال الوظيفة الإبلاغية الموزعة على نسق وإجراء. إن الأمر يتعلق بمبدأ حقيقي للتصنيف يتمتع بمردودية تحليلية بالغة الأهمية. فقياس الظاهرة من زاوية بعدها النسقي أو من زاوية بعدها الإجرائي هو ما يسمح لنا بتحديد موقع الـ”أنا” المنتجة للفعل، باعتبار هذه الـ”أنا” هي البؤرة التي يتجلى فيها وعبرها التدليل والإبلاغ معا. ومن جهة ثانية، فإن هذه الثنائية سيكون لها في ميادين أخرى كالأدب والأنثربولوجيا والتاريخ أهمية كبيرة في التعرف على الظواهر وتصنيفها وتحديد الثابت فيها من المتحول.[13]

إن التواصل بين الأفراد يظل أمرا قائما لأن كل الرسائل الفردية مبنية على النسق اللغوي نفسه. وهو إذن نقل فعّال للمعنى والأخبار، كما يحتوي على رسالة، وكل رسالة تتكون من علامات. وبالمقابل يستحيل أن نتحدث عن تواصل خال من تسنينات أو من شفرات ومن رسالة لأن السنن والرسالة يوجدان في علاقة جدلية وثيقة؛ وهو ما تقترحه خطاطة جاكبسون التواصلية المعروفة بعناصرها السّتة.[14]

وتُسند إلى كل عنصر من العناصر الستة السالفة وظيفة لغوية على النحو الآتي:

- المرسل تسند له الوظيفة التعبيرية

- المرسل إليه تسند له الوظيفة الإفهامية أو التأثيرية

- الرسالة تسند لها الوظيفة الشعرية

- السياق تسند له الوظيفة المرجعية

- الاتصال تسند له الوظيفة الحشوية أو الانتباهية

- السنن تسند له الوظيفة اللسانية الواصفة

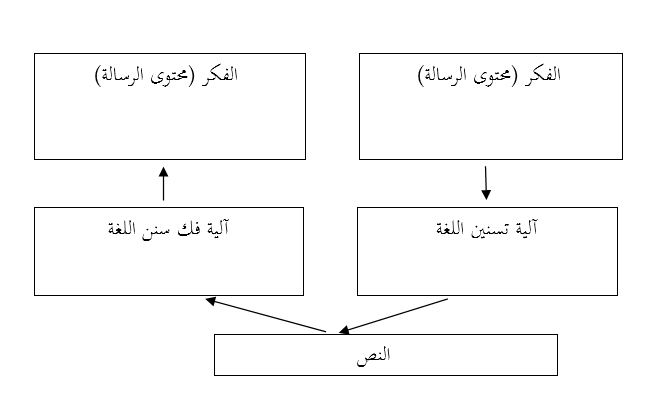

ولقد أوضح لوتمان أن هذه الخطاطة التواصلية، على الرغم من أهميتها، إلاّ أنها ليست كافية بالقدر المطلوب أثناء تطبيقاتها على مجال الثقافة. ففي رأيه، يجب أن ينصبّ التركيز على النص، لأنه هو الدعامة الحقيقة للتواصل وأساس الفاعلية السميائية. وقد اقتبس لوتمان هذه الخطاطة التواصلية المتعارف عليها في نقل الرسائل، كاشفا أنها لا تمثل سوى وضع مثالي واحد لنقل الأخبار؛ أي إنها تسند وظيفة واحدة للنص؛ تتبدّى في نقل المعلومة بشكل كاف وملائم. وإذا اعتبرنا بأن هذه الوظيفة هي الوحيدة، ففي هذه الحالة يمكن مقارنة النص بعلبة رسائل تخفي دلالة ما. حيث يتلقى المرسل إليه رسائل ويقوم بفتحها ويستخرج بعض معانيها دون تعديل أو تحوير، ودون إلحاق ضرر بهذه العلبة. إنها خطاطة تواصلية مثالية، لكن كما أشار لوتمان لا يمكن أن تطبق سوى على بعض الأنساق السميائية الاصطناعية الموضوعة أصلا لنقل الرسائل دون تحريف لمحتواها. ففي الثقافة، فإن كل نقل لخبر ما يعدّ دائما ترجمة وتحويلا له.[15]

«إن الطريقة التي يتم بموجبها تبادل المعلومات، لم تعد طريقة سلبية في نقلها لرسالة خاصة وكافية في ذاتها، من محتوى ذاكرة ما لمحتوى آخر. إن نقل هذه الرسالة يصبح ترجمة، وهي قادرة على تحويل هذه الرسالة. والسعي نحو تحقيق ترجمة كافية من شأنه أن يقحمنا في صراع مأساوي نظرا لاستحالة تحقق هذه الترجمة بشكل كامل. وينجم عن هذا دخول العملية التواصلية في صراع وتوتّر دائم مع ذاتها.»[16]

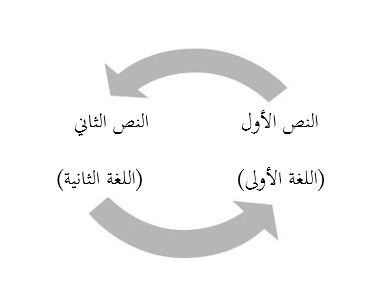

ومن المثير للاهتمام أن السّمة المميزة لمعظم الأنساق الاصطناعية هي أنها ليست قادرة على إنتاج وتوليد رسائل جديدة. وهو ما جعل لوتمان يحدد الرسالة الجديدة مرة أخرى من خلال مفهوم الترجمة، مع إبراز الطابع الحواري للتواصل، «فإذا أدت ترجمة النص الأول من لغة أولى إلى لغة ثانية إلى ظهور نص ثان، بشكل يمنحنا، عبر إجراء ترجمة عكسية، مُدخلات النص الأول، فإننا لا نعتبر النص الثاني جديدا مقارنة مع النص الأول.»[17] وبعبارة أخرى، فإن الأنساق السميائية التي تستبعد المرادفات الداخلية، والتي تقتصر فيها النصوص على تأويل واحد فقط، ستظل أنساقا غير قادرة على إنتاج رسائل جديدة. ولنسجّل بأن لوتمان يستعمل مصطلح الترجمة بمعناه الواسع؛ فهو لا يقتصر على الترجمة التي تقضي بنقل نص من لغة إلى أخرى، أي الترجمة الدّالة على كل وضعية يُنقل فيها هذا النص بين أنساق سميائية غير منسجمة بعضها مع الآخر.[18]

ويمكن التدليل على هذا بمثال النسق الدال على إشارات المرور باعتباره نسقا سميائيا اصطناعيا معروفا، نظرا لنوعية أهدافه، في كل بقاع المعمور. ولهذا النسق السميائي معجما شبه محدود وتركيبا بسيطا يتبدّى في التأليف بين العلامات، لأن هدفه هو القضاء على كلّ تعارض أو تناقض يشوّش على تأويل هذه العلامات. بمعنى آخر، إننا نكون أمام نسق تقني لا يستدعي مجهودا ذهنيا للتفكير فيه أثناء عملية تفسيره أو تأويله، خلافا لما يكون عليه الوضع في اللغات الطبيعية خاصة لغة الفن: فالوضعية مختلفة جذريا، لأننا قادرون على إنتاج سلسلة لا متناهية من الرسائل التي تعطى لها تأويلات عدة ومختلفة. فإذا حصل وأن قُمنا بترجمة نص أو جملة بسيطة من العربية إلى الفرنسية ثم من الفرنسية إلى العربية، فإن النتيجة قد تختلف أحيانا وبشكل دالّ. [19] لهذا لا ينبغي لبرامج الترجمة الآلية أن تخدعنا، لأن هذه البرامج تحاول مَكْنَنة عملية الترجمة عبر خوارزمات بمعالجة اللغات الطبيعية كما لو كانت اصطناعية. فالترادف والمشترك اللفظي، من العوامل التي تزيد من تعميق سوء الفهم عندما يتعلق الأمر بالترجمة الآلية. وهكذا فحتىّ لو كان المشاركان داخل العملية التواصلية يتقاسمان لغة واحدة، فهناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على هذه العملية، مما يؤدي إلى عدم توازن أو إحداث خلل داخل السنن لكل من المرسل والمرسل إليه: فرغم تجربتهما اللغوية والثقافية، وكفاءتهما، وتمثلّهما للمعايير والقيم، والتداول الاجتماعي للمعنى بينهما، والذاكرة المشتركة، فإن التوازن بين سنن كل واحد منهما يبقى، مع ذلك، نسبيا. [20] وإذا حاولنا أن ننتج شريطا سينمائيا مقتبسا من رواية، أي ترجمة الرواية إلى لغة سينمائية بعدها سوف نقوم بكتابة رواية جديدة انطلاقا من مشاهدتنا لهذا الشريط، فإنه من غير المرجّح أن نحصل على روايتين متطابقتين نتيجة لذلك. ومن ثمّة فإن السمة الأولى الحاسمة في الفعل التواصلي هي مبدأ عدم التماثل أو اللاّتماثل[21]: فعوض أن نتحدث عن تطابق تام ينبغي أن نتحدث عن تأويلات ممكنة، وبدل أن نتحدث عن تحوّل مماثل، يلزمنا أن نتحدث عن تحول مفارق وغير مماثل وعوض الحديث عن هوية بين العناصر المكونة للنص الأول والثاني يلزمنا أن نتحدث عن اختلاف بينها.[22]

إن الفعل التواصلي عند لوتمان يفترض مسبقا تغييب هوية المرسل والمرسل إليه، معبّرا عن فكرة مُفارِقة لا تفترض الفهم داخل العملية التواصلية فقط، بل تفترض أيضا «عدم الفهم أو سوء الفهم ويعدّ هذا شرطا أساسيا للتواصل، فالنص المفهوم تماما هو في الوقت نفسه نصّ لا جدوى منه على الإطلاق.» [23]

إن لإِدراج فكرة سوء الفهم في العملية التواصلية دورا جوهريا في كشف الإمكانات الدلالية الثّرية والمتجددة، فلا شيء إذن قابع كليا في موقعه الأصلي وفي معناه المباشر؛ فالعادات والتقاليد والأساطير والأحلام والأعمال الفنية والنظريات العلمية… كل هذه المظاهر وتجلياتها تتجه نحو إمبراطورية المعنى. ومن هنا فإن التساؤل حول هذا المعنى في ظل المقاربة السميائية سيضعنا أمام إشكالات لها أهميتها في الدرس السميائي الثقافي المعاصر من قبيل الإنتاج والاستهلاك والتداول والفهم والتأويل والتلقي والذاتي والموضوعي والمجرّد والملموس والمحايِث والمتجلّي… وهي إشكالات مركبة ومرتبطة في العمق بإشكالية الفهم؛ أي فهم النص، باعتباره سيرورة داخل نسق عام هو الكون السميائي. وإن الفهم ليس سلوكا موغلا في الذاتية، بل هناك أفق للفهم يحدده التاريخ وتحدده الثقافة. وفي كل عملية فهم، وهي المسار الطبيعي، نحو إطلاق العنان لسيرورة التدليل والتأويل، يجب استحضار قوانين النص وقوانين السياق؛ وقوانين الكون السميائي، أي مجمل المعارف والأحكام المسبقة والانتقاءات السياقية لتي يمكن للنص الإحالة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأن تأويل النص، لا يمكن أن ينفصل عن الأحكام المسبقة التي تنتج عن الارتباط التاريخي للذات وعن استمرارية التقاليد أو التراث بتعبير فيلسوف التأويلية هانز جورج غادامير، «فالفهم، هو قبل كل شيء امتلاك معرفة عن الموضوع نفسه، وهو ثانيا استخراج رأي الآخر بما هو كذلك وفهمه. هكذا يظل الفهم المسبق من بين أول الشروط التأويلية الذي يتولّد عندما نحاول أن نهتم بالشيء نفسه»[24]. فالذات المؤوّلة، وهي تدخل في حوار مع النص، تستدعي مخزونها الثقافي والموسوعي فتنتعش أفكار وتجارب، كانت تمثل عناصر مترسّبة، وتتراجع أخرى إلى الخلف وتقفز أخرى إلى الأمام، وتطفو أخرى فوق سطح النص، ويعدّ هذا انتقاءً سياقيا يكثّف وينظّم ويؤطّر التأويل ويمنحه هويته التاريخية والدلالية المحددة. وللمؤول وحده القدرة على تحيين هذه الهوية الدلالية ضمن هذا المسير التأويلي أو ذاك؛ أي تحديد مُجمل الإمكانات التأويلية القابلة للتجسيد والتحقق من خلال فعل القراءة المتعدد والمتنوع،«إن القراءة إذن، هي البنية الأساسية والمشتركة لكل تحققات المعنى»[25]. بذلك نكون أمام مقاربة سميائية تستند إلى كفاية القارئ وأهليته، وهي مقاربة لا تنظر إلى النصوص على أنها عوالم تفترض وجود معنى كلي ونهائي يقتضي من المؤول البحث عنه، بل إن الأمر يتعلق بجهة نظر معينة (افتراضات وأحكام مسبقة ترسّبات)، وهي بمثابة فرضية مسبقة للقراءة قائمة على تسنينات وتعاقدات مختلفة ومتعددة، تؤثر وتشتغل بوصفها شبكات للقراءة والتأويل.

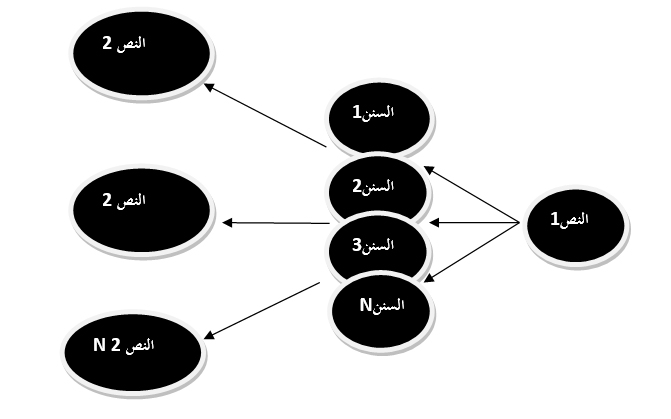

لذلك فالفرق الأساسي بين خطاطة لوتمان التواصلية، وباقي الخطاطات الأخرى يتبدّى في كون الأولى (خطاطة لوتمان) قائمة على تسنينات متعددة ومتداخلة قادرة على إنتاج عدد هام من النصوص الجديدة. وبمعنى آخر إن لوتمان، لا يركز في التواصل على التشابه بل على الاختلافات؛ والاختلافات هي المولّدة للمعنى وهي ثناء على حركية المعنى وعلى دينامية الكون السميائي التي لا يمكننا السيطرة عليها وعلى المرونة الخلاّقة لحدوده. ويشغل مفهوم توليد المعنى بعدا جوهريا في نظرية لوتمان السميائية، لأنه هو المشكّل للوظيفة الإبداعية للنص. هذه الأخيرة ستصبح ذات أولية عندما يتعلق الأمر بسياق الفن والثقافة وهي وظيفة مرتبطة جوهريا بفكرة التعدد النصي التي غالبا ما تثار في كل أعمال لوتمان. فالنّص ينتمي في الآن نفسه، لأكثر من لغة،[26] لأن الوعي الإنساني هو وعي غير متجانس، وحتى في ظل الوعي الواحد يمكننا أن نعثر على وعيين؛ وعي يدرك العالم باعتباره نسقا منفصلا عن التسنين وآخر يدركه باعتباره نسقا متصلا. وإن الوحدة الأساسية للنسق الأول هي العلامة بينما يعدّ النص هو الوحدة الخاصة بالنسق الثاني[27]

وحسب لوتمان دائما فإن تراتبية النصوص داخل ثقافة ما، هي تراتبية مرتبطة بنسق الشفرات أو التّسنينات التي تسهّل عملية فهم هذه النصوص. ولهذه التّسنينات كذلك بنية تراتبية؛ فهي منظمة وفق نسق سميائي أو وفق أكوان دلالية محاطة بعدد من المجالات التي يمكن أن تشوِّش على هذه الدلالة. وكل كون دلالي يكون قادرا على إعطاء تفسير للعالم ممّا يتيح فرصة أو محاولة فهمه. وتتألف هذه الأكوان الدلالية من أنساق العلامات التي تنظّم وتشكّل وتصوغ العالم بناء على الدلالات المقدَّمَة له.

وتنتظم هذه الأكوان داخل أربعة مجالات وهي:[28]

- المجال الخارج ثقافي، وهو المجال الذي يقع خارج الأفق الفكري للمجتمع لأنه غير معروف بتاتا عند أفراد هذا المجتمع؛

- المجال المناهض للثقافي، وهو مجال معروف لدى أفراد المجتمع لكنه يبدو أنه مجال ضدّ ثقافتهم؛

- مجال الهامش الثقافي، وهو المجال الذي يعترف أفراد المجتمع بأنه جزء لا يتجزأ من ثقافتهم الخاصة، لكنه لا يحظى بالأهمية نفسها التي تحظى بها ثقافة ذات أولوية لديهم. أي، إنه غير مركزي؛

- مجال المركز الثقافي وهو المجال الذي يعرفه أفراد المجتمع بأنه جزء لا يتجزأ من ثقافتهم والرئيسي بالنسبة لهم والمعبِّر عن هويتهم.

وتنتمي الأكوان الدلالية التي تملك طابعا تشويشيا على الثقافة إلى المجال الأول أي: المجال الخارج ثقافي. بينما باقي الأكوان الدلالية تقتسم المجالات الثلاثة المتبقية بما فيها المجال المضاد أو المناهض للثقافة.

ويسمح لنا هذا التقسيم بوصف المراحل الرئيسية للتغيير الثقافي. كما يمكن أيضا وصف التغيير الثقافي بأنه تحول في الحدود بين الأكوان أو المناطق أو أنواع المناطق.

ومن بين التحولات المحتملة:

- إزاحة الحدود بين ما هو خارج الثقافة (1) وما يعتبره أفراد المجتمع مناهضا للثقافة؛

- إزاحة الحدود بين ما يعتبره أعضاء المجتمع مناهض للثقافة (2) وما يعتبرونه ثقافيا (3-4).

- إزاحة الحدود بين ما يعتبره أعضاء المجتمع هامشا ثقافيا (3) وما يعتبرونه مركزا ثقافيا (4). [29]

وإن ما يضمن وحدة الكون السميائي هي التشّكلات البنيوية الواصفة بين تلك المجالات الثقافية ومفهوم الحدود. فبين المركز الثقافي والهامش الثقافي أو ما بين الخارج الثقافي والمناهض الثقافي يقبع مفهوم الحدّ، إنه موضع خاصّ يحظى بأهمية بالغة في أطروحة لوتمان لأنه من بين النقط الأكثر إثارة داخل السيرورة الدلالية للكون السميائي (كما سنأتي على شرحه باستفاضة في فصل الكون السميائي) وقد وصفه لوتمان بأنه: مفهوم يحمل تعارضا في ذاته؛ فهو يصل ويفصل في الوقت نفسه. فهو دائما الحدّ بالنسبة لشيء آخر، إنه المتاخم لكل الثقافات الحدودية ولأكوانها السميائية المتجاورة. فالحدّ يملك لغة مزدوجة ولغات متعددة، وآلية يملك القدرة على تحويل كل ما هو خارجي إلى شيء داخلي أو جعل كل ما هو غريب مألوف لدينا. فالحدّ، هاهنا، يلعب دور المصفاة القادرة على تحويل النصوص الخارجية والغريبة إلى نصوص بانية لنسق سميائي داخلي داخل الكون السميائي لثقافة معينة، مع الحفاظ طبعا على كل ما يهمّ الخصوصية الثقافية.

هوامش الدراسة

[1]– Lotman 2000a, 387. Cité in ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. PALGRAVE MACMILLAN New York. 2012. P. 23.

[2]– Juri Lotman, M.; Uspenskij, B. A.; Ivanov, V. V.; Toporov, V. N.; Pjatigorskij, A. M. 1975. Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts).Op. cit, 57/58.

[3] – Ferdinand de Saussure, 1972. Cours de Linguistique générale, éd. Payot, p. 27/28.

[4] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، الطبعة الثالثة 2012 دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا. ص: 64.

[5] – Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique générale, Op. Cit, p. 33

[6] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 64.

[7] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 64.

[8] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 64.

[9] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 64.

[10] – المرجع نفسه، ص: 64/65.

[11] – Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique générale, Op. Cit, p. 31.

[12] – سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 72.

[13] – المرجع نفسه، ص: 72/73.

[14] – Roman, Jakobson. 1963. Essais de linguistique générale (tome1), Paris, Editions de Minuit, p. 213/214.

[15] – ALEKSEI, SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. Op. Cit. P.27.

[16] -Yuri M. Lotman. “Primary and Secondary in Communication-Modeling Systems.” In Soviet Semiotics: An Anthology, edited by Daniel Lucid, 95–98. Baltimore: Johns Hopkins University Press.1977a. p. 97/98.

[17]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P.13/14.

[18]– ALEKSEI, SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. Op. Cit. P.27.

[19] – ALEKSEI, SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. Op. Cit. P.29.

[20] – ALEKSEI, SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. Op. Cit. P.29.

[21] – ALEKSEI, SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. Op. Cit. P.29.

[22]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 14.

[23]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 80.

[24]– Gadamer. Hans – George. Vérité Et Méthode les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Edition intégrale Revue Et Complétée Par Pierre Fruchon; Gean Grondin et Gilbert Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996.p.316.

[25] –Gadamer. Hans – George: L’Art de comprendre. Ecrits II Herméneutique et champ de l’expérience humaine; Textes réunis par Pierre Fruchon, Ed; Aubier, 1991; Page:31.

[26] – Yuri M. Lotman. The Structure of the Artistic Text. Translated by Ronald Vroon. Ann Arbor: University of Michigan Press1977d. P.298.

[27]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 36.

[28] -Roland Posner 2005. Basic tasks of cultural semiotics. In: Williamson, Rodney; Sbrocchi, Leonard G.; Deely,John (eds.), Semiotics 2003: “Semiotics and National Identity”. New York: Legas, p.327.

[29] -Roland Posner 2005. Basic tasks of cultural semiotics. Op. Cit, p. 327/328.