- الكون الحيوي والكون السميائي

تعدّ مفاهيم ( الفضاء والنص والنسق والذاكرة والحوار والترجمة….) من المفاتيح الأساسية التي ارتكز عليها السميائي الروسي يوري لوتمان لبناء مشروعه السميائي، وقد تمت بلورة هذه المفاهيم وأدرجت تحت اسم الفضاء السميائي أو الكون السميائي[1] قياسا على مفهومي الكون الحيوي[2] أو كون الفكر الإنساني[3] كما عرّفهما وصاغ حدودهما فلاديمير فيرنادسكي، واللذين شكلا مصدر إلهام وخلفيتين معرفيتين ليوري لوتمان في نظريته حول الكون السميائي.

لقد أبان فيرنادسكي على أن الإنسان، مثله مثل بقية الكائنات الحية، لا معنى له في ذاته، ولا يمكنه أن يعيش بمعزل عن محيطه أو عن الكون الحيوي. فوجود الذات البشرية في الكون هو الذي يعطي للحياة معنى، والكون لا يمكن أن يدرك ذاته بمعزل عن هذه الذات، وهذا التصور هو الذي عبّر عنه موريس ميرلوبونتي في قوله: إن الإنسان هو جسد العالم. فإذا كان جسد الإنسان يقوم بعدة وظائف من حركة وتعبير، فإنه يصبح بالتالي وسيطا يحقق الإنسان عن طريقه وجوده في العالم. بل هو الأداة التي تجعله حاضرا في العالم وجزءا من الواقع. لكن ما هو الشيء الذي أثار انتباه لوتمان في نظرية فيرنادسكي؟ ولماذا اعتبر العلاقة بين الكون الحيوي والكون السميائي أمرا بالغ الأهمية؟ وهل بإمكان هذه العلاقة أن تقود لوتمان إلى بلورة مشروع سميائي قادر على تجسير المسافة (مدّ الجسور) بين العلوم الإنسانية والعلوم البحتة؟ ما هي المفاهيم والأسس العلمية التي يتألف منها وتلك التي يتقاطع معها الكون السميائي والتي تجعل منه فضاء لتوليد المعنى؟ وبمعنى آخر، ما هي المسوغات النظرية التي مكنت من نقل مفهوم من الجيولوجيا والكيمياء الحيوية إلى السميائيات؟ وكيف تم هذا الانتقال المفهومي؟

لقد كان فيرنادسكي فيزيائيا وجيولوجيا ومختصا في علم المعادن والكيمياء وهو أيضا من مؤسسي الجيوكيمياء المعاصرة. وقد اكتسب خبرة هامة مكنته من دراسة المادة الحية على وجه القشرة الأرضية، كما تأثر بالعدد من المجالات المعرفية والعلمية ومنها الكيمياء الحيوية ودراسة النظم البيئية…

وتتأسس نظرية فيرنادسكي حول الكون أو المحيط الحيوي على فرضية أساسية مفادها أن الحياة هي قوة جيولوجية تحرّك الكرة الأرضية التي تتآلف فيها وحولها عدة طبقات في تفاعل ودينامية مستمرة ولا متناهية. ويرى لوتمان أن التغييرات الثقافية، تشتغل بالتغييرات نفسها التي تشتغل بها طبقات الأرض. فالنص هو عبارة عن ترسبات ثقافية. وعلى هذا الأساس فما قام به لوتمان ليس سوى ترجمة من الكون الحيوي إلى الكون السميائي. والترجمة هنا، كما سنأتي على ذلك لا حقا، هي آلية لفهم نسق انطلاقا من نسق آخر.

ولقد وصف فيرنادسكي سنة 1926 بعد الجيولوجي النمساوي إدوارد سوس، «الكون الحيوي بأنه: الحياة محاطة بغلاف القشرة الأرضية.» وإن فرادة مفهوم الكون الحيوي عند فيرنادسكي تتبدى من خلال تصوره للمادة الحية؛ فهذه المادة حسبه، ليست حدثا أو خلقا عرضيًّا بل هي نتاج قوة جيولوجية أثرت وتفاعلت مع كل القوى الجيولوجية الأخرى على الأرض: «دون حياة لا وجود لآليات القشرة الأرضية.»[4] تعيش الكائنات المختلفة في طبقة الغلاف الحيوي، ولهذا الغلاف أهمية كبيرة ليس فقط لأنه الوسط الذي تعيش فيه وتتكاثر الكائنات الحية، وإنما لأنه يشكل أيضاً المكان الذي تجري فيه التغيّرات الأساسية الفيزيائية والكيميائية التي تطرأ على المواد غير الحية من الكرة الأرضية. وهناك صلة وثيقة بين العناصر الطبيعية والحياتية الموجودة حول وداخل سطح الكرة الأرضية ومكوناتها المختلفة، تبرز من خلال علاقات وارتباطات وظيفية معقدة ترتبط جميعها بما يسمى بالنظام البيئي. فالنظام البيئي يعرف على أنه التفاعل المنظم والمستمر بين عناصر البيئة الحية وغير الحية، وما يولّدُه هذا التفاعل من توازن بين عناصر البيئة. فالكون الحيوي إذن هو، المجموعة والكلية العضوية للمادة الحية، وهو أيضا الشرط الضروري لاستمرار الحياة. يقول فيرنادسكي: «ترتبط كل المجموعات الحية فيما بينها بشكل حميمي إذ لا وجود للواحدة دون الأخريات. هذه العلاقة الثابتة بين مختلف المجموعات وطبقات الحياة هي من المسائل السحيقة التي تجري عليها الأمور داخل القشرة الأرضية والتي تجلّت على طول الزمن الجيولوجي.»[5] كما يُنظر إلى الكائنات الحية داخل الكون الحيوي على أنها «جسد خاص، لا يمكن اختزاله بتاتا في أنظمة فيزيائية وكيميائية معروفة.»[6] يؤكد هذا الفكرة القائلة بأنه خلال الفترات الجيولوجية ليس هناك، قطعا، أي دليل يثبت خلق الكائنات الحية من مواد خاملة، كما لم يسبق أن كانت هناك فترات جيولوجية خالية من الحياة.

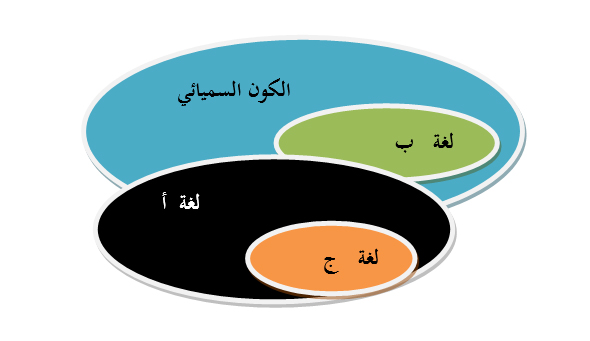

لقد وجدت أفكار فيرنادسكي عن الكون الحيوي صدى قويا لدى لوتمان من خلال تصوراته لمفهوم ومبادئ السيرورة الدلالية إنتاجا وتأويلا (السميوزيس)، أو فيما سيطلق عليه لاحقا الكون السميائي. لقد كاتب لوتمان بوريس أوسبنسكي يخبره بمدى تأثره البالغ بفرضية فيرنادسكي القائلة بأن: «الحياة لا يمكن أن تولد إلا من الحياة وليس من مادة خاملة أو من عدم.» وفي الاتجاه نفسه عبّر لوتمان عن قناعة أساسية مفادها أن أيّ نص ( في أوسع معانيه) لا يمكن أن يكون إلاّ مسبوقا بنص آخر، كما أن كل فكر لا يمكن أن ينشأ إلا عن فكر سابق، وأن كل ثقافة متطورة يلزم أن تكون مسبوقة بأخرى أكثر تطورا.[7] وحسب لوتمان، فإن كل ثقافة يمكنها أن تمثل كونا تتداخل معالمه وحدوده بشكل متفاوت، وقد أطلق عليه الكون السميائي. ويمكننا النظر إلى هذا الكون «باعتباره فضاء سميائيا ضروريا لوجود واشتغال اللغات المختلفة، وليس باعتباره تجميعا أو حصيلة لعدد من اللغات الموجودة.»[8] ومثلما أن الكون الحيوي يعدّ شرطا ضروريا لوجود مختلف الأنواع البرّية، فإن الكون السميائي يستبق وجود مختلف اللغات وأشكال التعابير التي تؤثثه. كما أن وجوده يعد ضروريا لبلورة وتطوير هذه اللغات.

لقد حاول لوتمان تقديم وصف للخصائص البنيوية الكبرى لمفهوم لكون السميائي معتبرا إياه فضاء سميائيا، وخارج هذا الفضاء يستحيل الحديث عن سيرورة دلالية في مستوياتها التقريرية والإيحائية والتي تنطوي على إنتاج وتلقي العلامات. والمتأمّل في بنية هذا الكون، يلاحظ أنها بنية تشتمل على تعقيدات جمة، غير أن التركيز على هذه التعقيدات ينسينا قيمة المفهوم وخصوبته المعرفية والفلسفية. لذلك اعتمد يوري لوتمان في مقاربته وتقريبه إلى الأذهان على المقاربة التواصلية، وهي مقاربة تعتمد على «النهج الديكارتي (قواعد المنهج) القاضي بتناول الموضوعات الأكثر بساطة وصولا إلى الموضوعات الأكثر تعقيدا وهي في الأخير مقاربة تشتغل وفق مبدأ روبنسون كروزوي القاضي بعزل الموضوع ليصبح في الأخير نموذجا عاما.»[9]

والتواصل الفعّال، حسب لوتمان، ليس هو ذاك الذي ينبني وفق خطاطة تتكون من مرسل ومرسل إليه وقناة تربط بينهما، بل هو ذاك الذي يكون متجذرا داخل فضاء سميائي إجرائي. وكلّ الفاعلين في هذا النسق التواصلي يجب أن تكون لديهم خبرة كافية تمكنهم من الانخراط في السيرورة الدلالية إنتاجا وتداولا وتأويلا. لذلك اعتبر لوتمان الكون السميائي فضاء تؤثثه سلسلة لا متناهية من العلامات، فضاء خاص مادي غير مجرد، إنه عبارة عن كلية محددة أو وحدة متكاملة.

وتتطابق العناصر المشكِّلة لهذا الكون مع مختلف أنماط ومكونات الثقافة المعنية. وخارج الكون السميائي، لا إمكان لوجود تواصل ما، كما أنه لا إمكان لوجود لغة ما.[10] وخارج هذا الفضاء كذلك لا إمكان لوجود حياة ما كما أنه لا إمكان لوجود مظاهرها الخاصة.

إن الكون السميائي هو تمثّل متعدد الأبعاد لنسق متحرك. ويلزمنا إدراك هذا الفضاء الثقافي بوصفه تنظيما لعدد من العناصر المتغيرة والمتجددة باستمرار.

وقد ألحّ لوتمان على ضرورة النظر إلى الكون السميائي ليس باعتباره خلاصة أو تجميعا لأنساق سميائية فقط، بل أيضا باعتباره شرطا أوليا وضروريا لكل فعل تواصلي داخل اللغة، «تمتلك كل ثقافة حية داخلها آلية متكاملة تسمح لها باختزال اللغات التي تكونها(…) ويمكننا التمثيل لذلك في المجال الفني. إننا نشهد دوما على تعدد اللغات في مجال الفن(…) صحيح أن مفهوم الفن نفسه يصبح أكثر ضيقا كلما اتسع نطاق اللغات الفنية: بعض أشكال الفن تخرج عمليا عن الإطار. لذلك يجب ألاّ نفاجأ إذا كانت درجة تعدد الأنساق السميائية داخل ثقافية معينة تعدّ نسبيا ثابتة. غير أن هناك عنصرا آخر يعد أيضا مهما: دائرة اللغات داخل حقل ثقافي فاعل هي دائما في تطور دائم، كما أن القيمة الأكسيولوجية والوضعية الهرمية لهذه العناصر تعد موضوعا لتغيرات أكثر أهمية أيضا.»[11] وتجد كل لغة نفسها غارقة داخل فضاء الكون السميائي، ولا يمكنها أن تشتغل على نحو تداولي إلا بالتكامل والتفاعل مع هذا الفضاء. فاللغات المؤثِّثَة لهذا الفضاء السميائي متعددة يتقاطع بعضها مع الآخر رغم لا تجانسها واختلاف وظائفها. ممّا يعني أن العلاقة بين عناصر الكون السميائي هي علاقة ذات هوية حركية، وبنية الكون السميائي ليست بنية تماثلية، بل صراعية، وشمولية الكون السميائي هي شمولية مولِّدة ومنتجة للمعاني والأفكار وهي شمولية لا تلغي التاريخي.

إن صياغة الكون السميائي، بهذه الطريقة ساهمت في إحداث تغيير جدري للعملية التواصلية. لقد أدخل يوري لوتمان في كتابه «كون الذهن» مفهوم الكون السميائي من خلال وصفه الفعل التواصلي والإحالة على الخطاطة التواصلية لجاكبسون المتبدّية في عناصرها الستة:

السياق

المرسل ………. الإرسالية ………. المتلقي

القناة

السنن

لقد أبان لوتمان على أن هذه العناصر السّتة ليست دائما شرطا كافيا لإنتاج فعل تواصلي حقيقي مَالَمْ يتم إدراج هذا النظام ودمجه في الفضاء السميائي، بمعنى آخر، يلزمنا امتلاك تجربة سميائية قبل أن نباشر فعل التواصل ذاته. ومن ثمّ فإن الخطاطة التواصلية التقليدية

اللغة – النص – الحوار

تتراجع وتتخذ مسار عكسيا، فتتحول إلى:

الوضعية الحوارية – الحوار الحقيقي– النص – اللغة

فالوضعية الحوارية تسبق كلا من الحوار الحقيقي كما تسبق حتى وجود اللغة نفسها،[12] وبالتالي فإن النص يخلق ليس فقط سياقه الخاص، ولكنه أيضا يخلق لغته الخاصة. ويبدو جوهريا الإشارة إلى أن هذه الخطاطة ليست مجرد مفارقة من أجل المفارقة ولكنها، في الواقع، تمثل نهجا حقيقيا وتداوليا للفعل التواصلي. وبذلك فإن الحاجة والتفكير في نقل رسالة ما وإيصالها إلى المتلقي يكون حتى قبل إنشاء هذه الرسالة. من ذلك مثلا إذا أردنا التعبير لشخص ما عن مدى إحساسنا الجميل والرائع للحظات غروب الشمس، فإننا سوف نقوم ببناء هذه الرسالة باستعمالنا لنسق أو عدة أنساق سميائية ترتكز على طبيعة المفترضة التي سنجري بها الحوار، كما ترتكز على الكيفية أو الصيغة التي نريد من خلالها تبليغ هذه الرسالة للمتلقي. إنه بإمكاننا نقل هذه الرسالة لأيّ شخص قريب منّا، نستطيع أن ننقل له تعجبنا وأحاسيسنا وانفعالاتنا الوجدانية باللغة العربية أو بأية لغة كيفما كانت، سواء كانت لغة لفظية أو لغة غير لفظية؛ إما بالإشارة أو التقاط صورة لهذا المنظر الجميل من أجل مشاركتها مع الزملاء على شبكة الإنترنت أو لمجرد الاحتفاظ بها لأنفسنا، كما بإمكاننا أيضا، التعبير عن هذا الإحساس بكتابة قصيدة شعرية أو رسم لوحة تشكيلية. يضعنا التعبير عن هذا المنظر إذن أمام مجموعة من العوالم الممكنة والاحتمالات القادرة بدورها على خلق العديد من النصوص التي لا يشبه بعضها الآخر. ويتبيّن من خلال ما سبق، إن الكون السميائي ليس كتلة لغوية ثابتة ومعزولة، بل هو القدرة البشرية الهائلة والفريدة على إنتاج عدد لا حصر له من النصوص والأنساق السميائية التي نستطيع بواسطتها أن نتواصل ونعبر عن أفكارنا وأحاسيسنا.

بنيات الكون السميائي وخصائصه

- مبادئ الكون السميائي

في الكون الثقافي المسمى كونا سميائيا،لم تعد المسألة مسألة أنساق علامات في بنياتها المحايثة، بل في تفاعلها. وفي الواقع لا يقترح لوتمان نموذجا تحليليا ينظر إلى الظواهر الثقافية باعتبارها شيئا مجردا أو معزولا، ولكنه ينظر إليها باعتبارها سيرورة لنمذجة وتعزيز الحقيقة السميائية. إن الكون السميائي هو كل كون يحيل على ثقافة ما وهي إحالة ضرورية للتعبير عن الأنساق السميائية البانية لهذه الثقافة أو تلك، وهو كون في تفاعل مستمر مع مكوناته. وينظر إلى الكون السميائي باعتباره تجربة سميائية جماعية تترجم عبر علامات دالة على ما هو سميائي. فهو يسبق ويجعل ممكنا في الوقت كل سيرورة سميائية قائمة وسارية المفعول في إطار التبادل والتفاعل الثقافي. كما ينظر إليه باعتباره الكيان الأساس للتدليل الإنساني نفسه. وخارج مجال هذا الكون، لا يمكن البتة الحديث عن تواصل ولا عن دلالة ما كما يعبر عن ذلك لوتمان في غير ما مرة. وتميز الكون السميائي مجموعة من البنيات والمبادئ أهمها:

- مبدأ الثنائية أو التقابل الثنائي

- مبدأ اللاتماثل،

- مبدأ اللاتجانس،

- التعدية والتجاوز،

- الحدود.

- مبدأ الثنائية أو التقابل المزدوج (انسجام الفضاء السميائي)

يعدّ مبدأ الثنائية أو التقابل الثنائي المبدأ الأساسي المتحكم في تنظيم كل كون ثقافي، وبفضله يمكن مضاعفة اللغات البانية لهذا الكون. فالثنائيات واللاّتماثل يشكلان، حسب يوري لوتمان، القوانين الجوهرية الضامنة لانسجام كل نسق سميائي. ويلزمنا أن نفهم هذه الثنائيات باعتبارها مبدأ يتحقق انطلاقا من التعددية مادامت كل لغة جديدة خاضعة بدورها للتقسيم أو للتفريع بناء على مبدأ الثنائيات هذا. ويمثل لوتمان لذلك بالتحول السريع والكبير الذي عرفه فن السينما من مجرد فن قائم على الهزل والتسلية إلى فن كبير راق، تضاعفت أجناسه وتفرعت إلى السينما الوثائقية والكوميدية وسينما الرعب والمغامرة ….كما أن السّيرك وهتافات الباعة في الشوارع والإعلانات الإشهارية كانت ذات وظائف عملية قبل أن تدخل ضمن فنون العرض والفرجة. وبعدما كانت السينما تقنية مسلّية أصبحت فنّا ناضجا وستدخل في علاقة تقابل مع التلفزيون ثم مع الفيديو والأنترنيت ومع الهواتف الذكية …لأن دائرة اللغات وكل الأشكال التعبيرية داخل الحقل الثقافي هي أشكال دينامية وفي تفاعل وتحوّل مستمر. كما أن القيمة الأكسيولوجية والوضعية الهرمية لهذه العناصر هي بدورها تخضع لتغييرات أكثر أهمية.[13] لذلك فإن كل لغة تجد نفسها منغمسة داخل فضاء سميائي خاص، ولا يمكن أن تشتغل وظيفيا إلا بالتفاعل مع هذا الفضاء باعتباره كونا سميائيا.

ويعدّ مفهوم التقابل الثنائي من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في تاريخ السميائيات والبنيوية، وقد انحاز كثير من المنظرين إلى فكرة المقارنة وإبراز التضاد كوسيلة لوصف الثقافات (منهم مثلا جاكبسون، وليفي ستروس، ولاينز، وهالي…). بل إن للفكرة جذورها عند أرسطو نفسه، وكما سبق أن رأينا فإن النماذج الثنائية تشغل مكانة مهمة في فكر مدرسة تارتو– موسكو. غير أنه من المهم التمييز بين وجهين مختلفين لمفهوم الثنائية هما:

- الثنائية كمزية داخلية أنطولوجية تميز أي نظام سميائي،

- والثنائية كمبدأ يستخدم في التحليل والتأويل السميائي.[14]

ففي الحالة الأولى هو مفهوم سابق على الحالات الفعلية، أو قاعدة تتبع، وفي الثانية هو وصف للحالات الفعلية، غير أنه من الصعب التمييز بين هذين الوجهين في الكثير من الأبحاث البنيوية والسميائية، ففي تأويل و/أو وصف أي ظاهرة كالزمن، والثقافة، واللغة تكون التقابلات الثنائية المتعارضة أداة مهمة لاختزال الممتد باستمرار وجعله صريحًا مباشرًا.[15]

والتضاد أداة مهمة للمعرفة والإدراك، فأبسط طريقة لتعريف ظاهرة ما ليست فقط البحث عن مرادف لها، بل عن ما يعدّ نقيضًا لها أيضًا. وأهم مزايا تلك الثنائيات (وهي أكبر مخاطرها أيضًا) هو كونها تتيح للمرء تصنيف أي شيء؛ حيث إنه –من الناحية العملية– يمكن وضع أي عنصرين في علاقة ثنائية من هذا النوع، وبصرف النظر عن ذلك، فإن التصنيف من أجل التصنيف لا يفسر أي شيء.[16] ومن مخاطره أيضًا أن بعض العناصر بسببه قد تكتسب وظائف ليست لها في واقع الأمر، بينما نتجاهل غيرها من الوظائف الأساسية لتلك العناصر، مما يترتب عليه إغراق في التبسيط أو تحيز. مثلا استخدم لوتمان الثنائيات بمعناها البنيوي لوصف بناء الحبكة باعتباره شبكة معقدة من المتضادات «نحن/هم» و«فوق/تحت» وفي «كون الذهن» يعرّف لوتمان الثنائية باعتبارها مبدأ يتجسد جمعيًا؛ حيث إن كل لغة تتولد حديثًا تنقسم بدورها إلى مبدأ ثنائي. يتحدث لوتمان هنا عن العدد المتزايد من اللغات الفنية التي تظهر كنتيجة للتقسيمات الداخلية، مستدلاّ على ذلك بالسينما التي يمكن تقسيم أفلامها إلى وثائقية وترفيهية وكرتونية…، وهكذا ففي هذا السياق يجب فهم الثنائية باعتبارها تعددية يمكن اختزالها إلى نماذج ثنائية.[17] ومن ثم يمكن تمثيل الشخصية المتعددة الأبعاد للثقافة بمخطط يكون كل من المتضادات فيه محورًا، ويحمل المخطط أعدادًا لا تحصى من التنويعات الوسيطة، والتي بدورها ترتبط بعناصر أخرى في النظام، ففي سميائيات لوتمان يمكن وصف الثنائية باعتبارها مبدأ للتمييز في سياق الفرضية القائلة بأن النص ينتمي إلى زوج من اللغات، على الأقل، في الوقت نفسه.[18] وفي هذا السياق ربما لاحظ المرء أنه مادام لا توجد لغة من عنصر واحد، فإن زوجًا من العناصر كافٍ لخلق لغة يمكنها إنتاج ونقل المعلومات، ومن الأمثلة التي يمكن سوقها لهذا: النظام الرقمي الذي يستخدمه الكمبيوتر، والذي يقوم على الصفر والواحد وحسب. وفي أعماله اللاحقة يقدم لوتمان نماذج ثلاثية ويضعها في مقارنة مع النماذج الثنائية، ويقوم في إحدى مقالاته بمناقشة الفرق بين النوعين، قائلا: بينما يتحرك النوع الأول من النماذج نحو الواقع يتخذ النوع الثاني اتجاهًا معاكسًا. فإن النموذج الثلاثي يتألف فيما يبدو من اتحاد نموذجين ثنائيين على الأقل، بعكس النماذج الثنائية الأكثر تجانسًا.[19] وهذه المقابلة بين الثنائيات والثلاثيات لها أهمية خاصة في مقال لوتمان «الثقافة والانفجار»؛ إذ يقول لوتمان إن هناك ثقافات تقوم على النموذج المتفجر للتطور، بينما هناك ثقافات أخرى يحدث التطور فيها تدريجيًا، والنموذج المتفجر للتطور الثقافي يكون ثنائيًا، بينما يكون التدريجي ثلاثيًا. ويعد هذا المقال استكمالا لما بدأه لوتمان مع أوسبنسكي في مقالهما «دينامية النماذج السميائية»[20]؛ كما قاما في دراستهما «النماذج الثنائية في ديناميات الثقافة الروسية» بتحليل المنظومة الثقافية الروسية حتى نهاية القرن الثامن عشر، قائلين: إنها تعتمد على النماذج الثنائية، وأن الثقافات ذات النموذج الثنائي تتسم دومًا بالتطرف حيث يكون هناك حدود شديدة الوضوح بين قطبيها مع غياب «المناطق المحايدة.»[21]وفي الأنظمة الثنائية يحدث عادة تغيير مفاجئ في جميع مناحي الحياة، ويدمر النسق في محاولة لبلوغ مثل أعلى معين لا يمكن أبدًا تحققه في الواقع، بينما يقوم النموذج الثلاثي بتعديل المثل الأعلى في ضوء معطيات الواقع الفعلي، وذلك باستيعاب عناصر أخرى من تلك الموجودة على أطراف النسق.[22]

- -2 مبدأ اللاّتماثل

يقصد باللاّتماثل عدم اختزال أي لغة كيف ما كانت داخل نسق سميائي آخر يعبّر عنها؛ إن معظم لغات الكون السميائي لا تملك تطابقا دلاليا متبادلا. فانتماء اللغات لحقب زمنية ومكانية مختلفة يجعل من الكون السميائي، بصيغة من الصيغ، كونا غير متجانس رغم أنه يظهر وحدة وتماسكا. وعدم تماثل هذا الكون يظهر بشكل أكثر وضوحا في العلاقة الكائنة بين مركزه وهامشه. ويتميز المركز بوجود لغات معيارية وأكثر تطورا وتنظيما وإحكاما على المستوى البنيوي من ذلك مثلا اللغة الأم المستعملة داخل ثقافة ما. في مقابل ذلك هناك لغات جزئية غير متداولة تحتل الهامش على الرغم من أنها قادرة على إنتاج وترويج أكوان دلالية بكل قيمها ومستوياتها، شريطة دمج هذه اللغات في سياق سميائي، كما هو الحال بالنسبة للعديد من اللهجات المتعددة والمختلفة أو الخطابات الدالة على الهوية الثقافية لمجتمع ما. إن تناسق الكون السميائي وانسجامه، بالنسبة ليوري لوتمان، مكفول بموجب قوانين النزعة الثنائية وعدم التماثل. ذلك أن كل لغة جديدة عنده تتفرع بناء على مبدأ الثنائية.

1-3 مبدأ اللاّتجانس وتعدد اللغات (لغات الكون السميائي وبنياته)

يعدّ الفضاء الثقافي فضاء غير متجانس. ويتم رصد هذا اللاتجانس انطلاقا من الخصائص البنيوية السالفة؛ فالعناصر التي تسكن هذا الفضاء تختلف من حيث وظيفتها وتنوعها الكبير. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فهناك علاقة تعدية بين هذه العناصر القادرة على التأثير في مختلف مستويات تنظيم الكون السميائي، «يعرف الكون السميائي بعدم تجانسه. لأن اللغات التي توثّث الفضاء السميائي متنوعة ومترابطة ببعضها البعض (…) ويتحدد اللاتجانس، في الوقت نفسه، بتعدد العناصر التي تكون الكون السميائي وباختلاف وظائفها. هكذا، إذا قمنا بتجربة ذهنية وحاولنا من خلالها أن نتخيل نموذجا لفضاء سميائي حيث كل اللغات جاءت إلى الوجود في اللحظة ذاتها ونفسها، وتحت تأثير الدوافع نفسها، فإننا لا نحصل دائما على بنية ذات سنن موحد، ولكن على مجموعة من الأنساق المترابطة والمختلفة».[23]

إن هذا يوضّح لنا أن من بين المبادئ العامة للفضاء السميائي:

- انعدام التحقيب الزمني: فالظواهر الثقافية الغربية قد تمّ تسنينها سلفا بخضوعها قسرا لحقب زمنية محددة مثل: الكلاسيكية اليونانية القديمة والكلاسيكية الرومانية والباروك والرمزية والسريالية،… ومثل هذا قد تمّ في العديد من الثقافات والحال، أن اللغات المختلفة وكل أشكال التعبير الفني والفكري لا تخضع لصرامة هذه السانكرونية.

إن اللغات المختلفة، حسب لوتمان، تمتلك عمرا زمنيا متغيرا فهي تتغير من مرحلة زمنية لأخرى، مثلها مثل الموضة أو التقليعة في مجال الأزياء فهي الأخرى تتغير بسرعة ولا يمكن أن تقارن بإيقاع تطور اللغة الأدبية. والرومانسية في مجال الرقص ليست متزامنة ولا منسجمة مع الرومانسية في مجال المعمار. وعليه ففي الوقت الذي نجد فيه بعض شذرات الكون السميائي مازلت تحمل بعض آثار الرومانسية، نجد البعض الآخر قد انتقل إلى مرحلة ما بعد الرومانسية. لهذا حين نحاول إعطاء صورة تركيبية عن الرومانسية تسمح لنا بإدماج كلّ الأنواع الفنية، يلزمنا التضحية بالتّحقيب الزمني (الكرونولوجيا).[24] وينطبق هذا الأمر على العصر الباروكي كما ينطبق على الكلاسيكية؛ ففي قمّة الكلاسيكية، نجد تعبيرات رومانسية (كالألفاظ الدالة على الحب والألم والخلود والمطلق…)

إن الكون السميائي لا يشتغل وفق متوالية سانكرونية، بل وفق بنية ديناميكية.

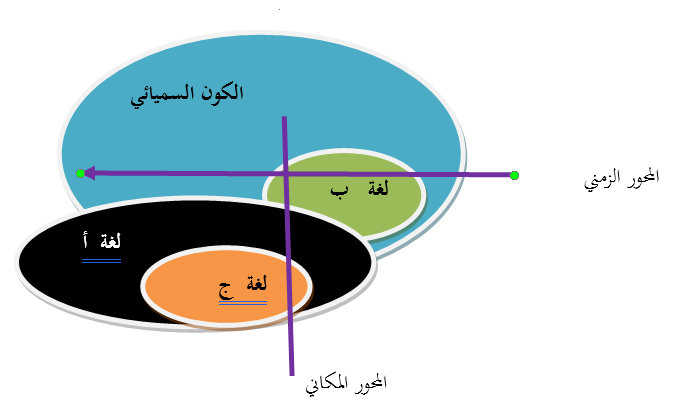

وإن البنية الزمنية والمكانية التي تحتضن كل حياتنا الثقافية في هويتها الحركية والتداولية هي ما يطابق مفهوم الكون السميائي كما وصفه يوري لوتمان. بعد ذلك سيتم النظر إلى الكون السميائي باعتباره كونا حافلا بلغات مختلفة يمكن توزيعها على محورين:

- محور أفقي ويمثل الزمنية ( الماضي والحاضر والمستقبل)،

- محور عمودي ويمثل المكان ( الداخل والحدود والخارج…).

تسهم هذه اللغات المختلفة في بعديها الزمني والمكاني في جعل الكون السميائي كونا لا متجانسا رغم أنه كون يُظهر وحدة وتناسقا

ولتوضيح مفهوم الكون السميائي على نحو إجرائي، في بعديه الزمني والمكاني، يأخذ يوري لوتمان المثال من قاعة المتحف. فهذه القاعة تشكل ملتقى للعديد من العلامات واللغات والشفرات أو السنن؛ فهي تشتمل على أعمال فنية متعددة تنتمي لعصور مختلفة، وهذا يقتضي استدعاء مؤشرات دالة لفك سنن هذه الأعمال وتلك اللغات، كما يشتمل هذا المتحف على شروح أنجزتها هيئة المتحف وعلى خرائط وتصاميم تسهل الولوج أمام الزوار وقوانين لضبط تصرفاتهم داخله. وعلى ما يبدو فإن هذه اللغات المختلفة لا تشتمل على قاسم مشترك بينها لأنها تتوافق مع مواقع على محوري الكون السميائي، رغم أن قاعة المتحف تعطينا انطباعا عن هوية متجانسة متسقة وموحدة نظرا لأن كل اللغات التي تؤثث فضاء هذه القاعة هي لغات متصلة ومرتبطة بنيويا بعضها بالآخر مادامت في نهاية المطاف تعبر بطريقة أو بأخرى عن مفهوم المتحف في أبعاده الفنية والتاريخية والثقافية.[25]

- مبدأ السيرورة والدينامية الثقافية

مع مرور الزمن، تتعرض اللغات مثلها في ذلك مثل الثقافات، للتغيير والتجديد. فإذا كان التطور البيولوجي والتقني عرضة للانقراض والزوال والتجاوز، فإن الأشكال الثقافية والفنية تعيش حالات وتحولات دالة على الاستمرار والدينامية. يقول لوتمان: « يتضمن التطور البيولوجي والانتقاء الطبيعي انقراض بعض الأنواع: فالباحث لا يرى سوى الكائنات الحية التي تعاصره. إن هذه الظاهرة يمكن تقع أيضا في تاريخ التكنولوجيا: فحينما تصبح أداة ما متجاوزة وباطلة بفعل التقدم التقني، فإنها تدخل مرحلة “التقاعد” داخل متحف كما هو الحال بالنسبة لقطعة أثرية. لقد توقفت، إذا أردنا القول، عن الحياة. في تاريخ الفن، على العكس من ذلك، الآثار الفنية التي تصلنا من حقب ثقافية غارقة في القدم تستمر في لعب دور داخل تطورنا الثقافي الخاص مثل عوامل حية. إن عملاً فنيا ما يمكن أن يموت ثم يعود إلى الحياة؛ بعدما أن تم الحكم عليه بأنه متجاوز، يمكن أن يعود ليصبح متسما بالراهنية، بل تنبؤيا حينما يتحدث عن المستقبل. إن ما هو وظيفي ليس الطبقة الزمنية الأكثر حداثة، ولكن كلية التاريخ التي تحتويها النصوص الثقافية.» [26]

- مبدأ الوصف الذاتي

يقول لوتمان: «إن الصورة المثلى والفعل النهائي لأي نسق سميائي والتنظيم البنيوي المحكم لهذا النسق، تتبدّى حينما يصف هذا النسق نفسه بنفسه. إنها المرحلة التي دوّنت فيها الأنحاء والقواعد وسنّن فيها العادات والقوانين(…) وتعدّ مرحلة الوصف الذاتي هذه، ردّ فعل ضروري على أي تهديد محتمل للتنوع الكبير داخل الكون السميائي: حيث يمكن للنسق أن يفقد وحدته وهويته ممّا يعرّضه للتدمير.»[27]

وبناء على ما سبق، يتضح أن الكون السميائي يحمي ذاته خوفا من خطر التنوع المفرط ويتصدّى له بالتقعيد والمعيارية. ويظل هذا الفعل أو الإجراء محكوما بأسنن وبأنساق تحدد للمعنى مجمل تحققاته وترسم له في الوقت نفسه كل إرغاماته. هذه الإرغامات تحصر وتحدّ من غلواء التجاوزات المغرقة في الذاتية. لذلك فهذه القواعد أو الإرغامات تشتغل داخل النص بوصفها حاجزا يحدد بصورة ظاهرة وصريحة المجالات أو السياقات المسموح بها أثناء قراءة هذا النص، لأن موضوعية المعنى قائمة على أساس أن النص يفرض وإن بشكل جزئي، قراءاته الممكنة. يضاف لذلك أن النص يشتمل، من خلال انتمائه النوعي أو الأجناسي ، على تعليمات تأويلية – واضحة أو غير واضحة – لا يمكن أبدا تجاهلها، وإلا تحول التأويل إلى مجرد إعادة كتابة للنص على حدّ تعبير فرانسوا راستيي.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تثيرها القضايا المتصلة بالمعنى سواء من لحظة انبثاقه من أصله إلى لحظات تلقيه وتأويله، فإن هذا المعنى يظل محكوما وموجها بواسطة أنساق وقواعد. هذه القواعد والأنساق هي ما يؤكد الأبعاد الموضوعية للمعنى. والموضوعية «لا تحيل بالتأكيد، على مادة مضمونية قارة وكلية مودعة داخل النص بشكل سابق على القراءة وعلى فعل التأويل. كما لا تحيل، بالتأكيد أيضا، على معنى واحد ووحيد يمنح النص ما يضمن له هويته الخاصة؛ كما لا يتعلق الأمر بغايات دلالية سابقة على فعل القراءة. إن المقصود بالموضوعية في حالة المعنى هو الاعتراف بوجود قيود يستدعيها تحقق لا يمكن أن يتم إلا في ارتباطه بأصل مولد له.»[28]

إن هذه القيود، هي ما يجعل من المعنى معطى موضوعيا من جهة، وهي ما يجعله قادرا على خلق معرفة متطورة وجديدة من جهة أخرى لأن سيرورة التدليل داخل الكون السميائي لا توفِّر لنا معرفة فحسب، بل نستطيع بواسطتها التعرّف على معارف جديدة، لأن العلامة في كل لحظة تعدّ وافدا جديد يوجد في عالم جديد. لذا فإن افتراض قواعد وأنساق وتسنينات لعالم المعنى، لا يعني القول إنه عالم قار وثابت. على العكس، إن الأمر يتعلق بالتعرف على الآليات البنيوية التي تحكم وتوجّه تحولاته [29].

تضعنا هذه الأنساق والتّسنينات أمام انتقاءات سياقية وأخرى قيمية قادرة على تحديد طبيعة الكون الدلالي للواقعة. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الانتقاء القيمي هاته تتحدد من خلال عمليتين:

«– تناظر أو تناظرات دلالية تشتغل كضبط ذاتي للكون الذي تحيل عليه الواقعة. فالانتقاء ليس تحديدا ذاتيا، بل هو إجراء يتم وفق استراتيجية تهدف إلى بناء كون دلالي منسجم وقابل للاشتغال من خلال حدوده الخاصة.

– العناصر المستعملة لتسييج الوضعية الإنسانية التي يتم تمثيلها داخل النص. فالإستراتيجية ليست اختيارا دلاليا، أي تحديدا مضمونيا، بل هي نمط في البناء. ولهذا لا يمكن الفصل بين البناء وبين الأداة البانية.

ويجب النظر إلى هذه الاستراتيجية باعتبارها طريقة خاصة في تنظيم المعنى. وتنظيم المعنى في طبقات هو ما يحدد الطبيعة “الأيديولوجية للمعنى”»[30].

فإدراك المعنى وإدراك شروط إنتاجه وأشكال تصريفه داخل الكون السميائي، يمرّ عبر الممارسة الدلالية سواء في أبعادها اللسانية أو غير اللسانية. لذلك فإن التأويلات التي تعطى لكل الظواهر وكل أشكال التعبيرات الفنية لا تنفصل عن التعدد والتنويع الدلاليين. لهذا فإن مقولة تعدد الدلالي تفترض نواة دلالية ثابتة وقارة، وهو ما يحيل على المعنى في أبعاده المباشرة والحرفية. لأن الضامن لصحة التأويل ومصداقيته، هو هذا الحدّ الأدنى المعنوي باعتباره القاسم المشترك الذي تتقاطع فيه كل الدلالات. لأن الجدل الدائر حول المعنى وتعدد الدلالات وحرية التأويل وطبيعة النص، وإجمالا حول طبيعة السميوزيس ينهض على هذا الاختيار الراسخ والمتمثل في الدفاع عن المعنى الحرفي.

إن الحديث عن هذا التعدد الدلالي لا يلغي الحد الأدنى المعنوي الذي يشكل أصلا وبداية لكل التحيينات والتحققات الدلالية داخل نص ما. كما أن أي تحقق ليس سوى إرغام يفرضه النص أو انتقاء لوضعيات تأويلية محددة. إن هذه الإرغامات التي يفرضها النص على مؤوليه تتصالح أو تتناقض مع الإرغامات التي تفرضها الوضعيات التي تنجز داخلها هذه التأويلات.

إن الحديث عن هذه الإرغامات والأصل المولِّد للدلالة هو ما يعطي للتأويل بعده الموضوعي.

إن الغاية حسب لوتمان من إقحام البعد القواعدي والاستناد إلى معايير، بالإضافة على حماية الكون السميائي من خطر الانزلاق والاستعمال التأويلي، هو نمذجة الأنساق الثقافية كي تشغل المركز وإبعاد الأنساق غير المنمذجة نحو الهامش أو نحو الزوال. ويطلق لوتمان على هذه العملية الوهم السميائي. أي إن الإنسان داخل الكون السميائي يحاول أن يجسّد السلوكات الخاضعة للقواعد فقط وهذه السلوكات تعتبر وحدها أفعالا وكل سلوك خارج هذه القوانين لا دلالة له ولا يعدّ مناسبا وبكل بساطة فهو سلوك لا يوجد.

إن العناصر المكونة للكون السميائي هي عناصر متصلة فيما بينها على نحو متسلسل ودينامي، لا تملك هوية ثابتة؛ إنها عبارة عن علامات ولا يمكن التفكير خارج مدار ما ترسمه حركية هذه العلامات. يتعلق الأمر بعالم السميوزيس بلغة الفيلسوف والسميائي شارل ساندرس بورس أو الحركية المؤدية إلى إنتاج وتداول الدلالة، وهو العالم الذي ﻻ يقف فقط عند حدود إنتاج موضوعات يلقى بها للتداول واﻻستهلاك، بل يدرجها أيضا ضمن أنساق وتسنينات ثقافية وتاريخية تعطيها كافة تلويناتها وتحققاتها المستقلة. لذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الكون السميائي لم يتوقف عند منطق التجانس أو التوازي والتطابق القار بين التعبير والمحتوى، بين الدال والمدلول، بل على الاستدلال والتأويل وعلى حركية التدلال. فالعلامة في الأصل داخل هذا الكون لا تسير وفق نموذج (أ) يوازي º (ب)، بل وفق نموذج إن (أ) (إذن……). فهي ليست شيئا يحل محل شيء آخر aliquid stat pro aliquo، بل هي ما يجعلنا نتعرف على شيء إضافي، إنها دائما وافد جديد[31]. فالشرط في العلامة إذن ليس شرط الاستبدال بل وجوب تأويل محتمل. وكما سيتضح فإن العلامة هي توجيه للتأويل وآلية تقود، انطلاقا من مثير أولي، إلى جميع الاستنتاجات التأويلية الأبعد شأوا. إننا ننطلق من العلامة لمطاردة السميوزيس في جملتها، ولبلوغ النقطة التي تولّد تناقضاتها الخاصة وإلاّ لما كانت تلك الآليات النصية المسماة “أدب” ممكنة[32]. وبعبارة أخرى، إن الكون السميائي لا يمكن إدراكه على نحو مباشر. إن معرفة وفهم وإدراك هذه العلامات التي تؤثث فضاءات هذا الكون، وكي تصير مألوفة لدينا، لا يمكن أن تتم إلا عبر فحصها وتبريرها وتأويلها وفك سننها وطريقة اشتغالها انطلاقا من علامات أخرى. هذا التسلسل الضروري للعلامات، وهذه المطاردة هي ما يطلق عليه السميائي الأمريكي شارل ساندرس بورس سيرورة السميوزيس الحركية في أبعادها الافتراضية والتوقعية. وبهذا المعنى فإن نظرية الكون السميائي، هي نظرية معرفية إدراكية. فالكون ينمو داخل العلامة ولا تنمو العلامة داخل الكون إلا بشرط التوفيق بين الإحالة المجازية والإحالة المرجعية. ومعنى ذلك أن العلامة تتأسس بناء على نسق إحالات ذاتية متولّد بعضها من بعض، لا وفق سنن الإحالات ذاتها فحسب، بل بانغراس العلامة في السنن الثقافي ذاته. فلا هدف من تشكيل أشياء النص إلا سياقيا.[33]

تنظيم الكون السميائي

- المركز والهامش

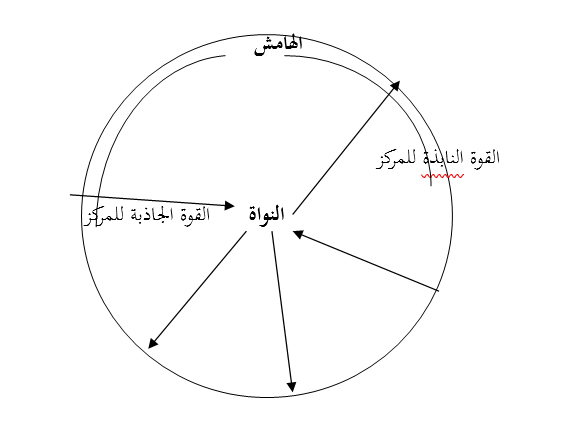

ويتألف كل كون سميائي من مركز نطلق عليه نواة ومن هامش أو محيط. ومعالم كل كون سميائي هي دائما معالم غير دقيقة وغامضة تتغير باستمرار، يستحيل معها حقيقة ضبط الحدود، وهل الحدّ ينتمي لداخل أم لخارج الكون السميائي خلافا للنواة التي يسهل علينا كثيرا تحديد موقعها وتعريفها. وهكذا فإن كل كون من الأكوان السالفة لا يمكن تناوله مستقلاّ عن الأكوان التي تحيط به، والأكوان السميائية لمختلف الثقافات هي دائما في تفاعل أو تناقض مستمر. فهامش أو محيط أيّ كون سميائي يمتزج دائما مع أكوان سميائية أخرى. وفيما يتعلق بدينامية هذه البنية، فإنها تعزى إلى كون المركز ومختلف العناصر المحيطة به تعرف تحولات مستمرة، يتحول معها الكون السميائي برمّته. إن التحولات الداخلية لكل كون سميائي، هي تحولاّت ساهم في صنعها سلسلة من القوى المتصارعة والمتعارضة والقادرة على التأثير في الثقافة؛ سواء كانت قوى نابذة (طاردة) أو جاذبة للمركز. وتعدّ نواة الكون السميائي من جهة، ومحيطه من جهة أخرى، بمثابة الأقطاب والمراكز الجوهرية الموجّهة لهذه القوى. فالقوة النابذة للمركز تنشأ في قلب الكون السميائي ومركزه وتتجه نحو الهامش، خلافا للقوة الجاذبة للمركز التي تولد في هامش الكون السميائي وتقترب شيئا فشيئا من المركز

إنه بوسعنا القول إن القوة النابذة قادرة على تحديد الفضاء الداخلي للكون السميائي، ما دامت هذه القوة ستختفي وستموت في الهامش. فهي لا تملك ما يؤهلها من العوامل أو العناصر للذهاب بعيدا.

إن الشعاع (الخط الذي يربط مركز الدائرة بأي نقطة على محيطها) الذي يمكننا من خلاله رسم الفضاء أو الحيز الذي يشغله الكون السميائي يتطابق مع المسافة التي تقطعها القوة النابذة للمركز. وبعبارة أخرى، إن المنطقة الداخلية للكون السميائي هي التي تشكل مجال تأثير النواة في مكوناتها الثقافية. خارج هذا الحدّ، فإن المكونات الثقافية ستجد نفسها حتما تحت قبضة تأثير مختلف قادم من مركز سميائي مختلف. إن هذه المكونات الثقافية لا تنتمي إذن للكون السميائي المدروس. داخل هذا الكون الثقافي، يتوفر الهامش على حركية كبيرة في مقابل ثبات كبير تعرفه النواة. إن القوة النابذة للمركز هي من يسهر على تأمين هذه الحركية الثقافية. وإن العناصر الثقافية التي نقلتها هذه القوة ستجد نفسها مجددا في اتصال دائم مع مؤثرات ثقافية مختلفة انبثقت أو انحدرت من ثقافات أخرى مغايرة. بهذه الطريقة تتمكن العناصر الثقافية من التحول وتساهم في الحين بإحداث تغييرات داخل الكون السميائي. إن المركز حسب لوتمان هو المكان الذي يصف فيه الكون السميائي ذاته ويتمركز حولها، وتعدّ مرحلة الوصف الذاتي هذه، ردّ فعل ضروري ضدّا على كل تهديد يمكن أن يمسّ جوهر وداخل الكون السميائي. فالنسق في ظل هذا الوضع يمكن أن يفقد وحدته وهويته ويصير عرضة للتفكّك.[34] إن هذا الوصف الذاتي يظهر صرامة وتحفظا أو ممانعة ضدّ كل تغيير يهدد بنية الكون السميائي. وبالمقابل فإن القوة الجاذبة للمركز، تتجه نحو مركز الكون السميائي لتذويب وإزالة كل المخاطر المحدقة بهذا الكون؛ فهي تشكل قوة لا غنى عنها، وبدونها ستتبعثر وستتلاشى وتضمحلّ كل عناصر الكون السميائي. وتستطيع العناصر التي نقلتها القوة الجاذبة أن تصل إلى مركز الكون السميائي مما سيساهم في تغييرها وتعديلها ودمجها وتكييفها مع المعايير الثقافية. لذلك يمكننا القول إن الفضاء الداخلي للكون السميائي هو فضاء متغير باستمرار أو هو في تغيير مستمر. لذلك فكلّما كانت المكونات الثقافية أقرب للهامش كلّما عانت من تأثير باقي الأكوان السميائية. وفي الحالة المعاكسة، كلما كانت هذه المكونات أقرب للمركز كلّما كانت بعيدة عن تأثير جاذبية الخارج. إن التأثيرات الخارجية الأكثر قوة وفاعلية تتمكن، تدريجيا، من الوصول إلى النواة، لكن رغم وصولها فقد تفقد الكثير من اقتراحاتها وتغييراتها التي سعت إلى تأسيسها في هذا الجانب من الكون السميائي، رغم كونها تغييرات غير مدركة وغير محسوسة. يتعلق الأمر بتأثير كل القوى على الكون السميائي، كل حسب مستواه ودرجة ومقياس تأثيره وفاعليته في الثقافة المعنية.

وتعمل القوة الجاذبة للمركز في اتجاه الحفاظ واحترام المكونات الثقافية كما تمّ وصفها من لدن النواة. في حين تحاول القوة النابذة للمركز التأثير على المكونات الثقافية كما تسعى لتحويلها وفقا لمعايير غريبة ولا علاقة لها بالكون السميائي. وإن هيمنة قوة على أخرى يكون سببا حقيقيا في تدمير الكون السميائي. وهكذا يمكن للمركز أن يمارس نفوذا وسلطة مطلقة على المكونات الثقافية التي تعنيه وتمسّه مباشرة، بمنع كل تغيير يساهم في تطوير الثقافة، ممّا يجعل هذه الأخيرة تعرف فشلا وظيفيا يقودها، في فترة ما، نحو الاختفاء لصالح ثقافات أخرى مغايرة. فعندما تهيمن القوة النابذة للمركز بصورة كلية على القوة الجاذبة للمركز، فإن التأثيرات الثقافية المحيطة بالكون السميائي تغزوه بالكامل؛ يفقد معها المركز كل قدراته على التأثير أو الفاعلية ، فتتحول الثقافة بشكل كلي، تغيب فيه كل الملامح والآثار الدّالة عليها والتي كانت عليها في السابق. مما يبشّر بسهولة دمجها واستيعابها بالكامل في ثقافة أخرى مغايرة.

ففي حالة الكون السميائي الفاعل والوظيفي الذي يخضع لتجاذب وتفاعل كلا القوتين النابذة للمركز والجاذبة للمركز، فإن الحدّ في هذا الكون يشكّل الموضع الأكثر حركية والأكثر لفتا للانتباه والاهتمام لا سيما على مستوى تحليل وتدبّر كل حركات وقوى الكون السميائي. إن الحدّ هو مكان ولادة لغات جديدة.

إن الانقسام بين المركز والهامش هو، في الواقع، مظهر من مظاهر الفضاء السميائي الثقافي الذي تتخلله الحدود وتخترقه. فالهامش ليس هو “نهاية” النسق، بل هو نقطة التحول بين مختلف الأنساق والبنيات. كما أن الحدود بين الأنساق ليست مضبوطة بشكل واضح، فهي تخضع لتقلبات مستمرة، إنها ليست سدّا منيعا، بل هي بالأحرى مصفاة.

- وحدة الكون السميائي

- مفهوم الحدود

ما يضمن وحدة الكون السميائي هي التشكلات البنيوية الواصفة ومفهوم الحدود. فبين المركز والهامش يقبع مفهوم الحدّ، إنه موضع خاصّ يحظى بأهمية بالغة في أطروحة لوتمان لأنه من بين النقط الأكثر إثارة داخل السيرورة الدلالية للكون السميائي، وقد وصفه لوتمان بأنه: مفهوم يحمل تعارضا في ذاته؛ فهو يصل ويفصل في الوقت نفسه. فهو دائما الحدّ بالنسبة لشيء آخر، إنه المتاخم لكل الثقافات الحدودية ولأكوانها السميائية المتجاورة. فالحدّ يملك لغة مزدوجة ولغات متعددة، وآلية يملك القدرة على تحويل كل ما هو خارجي إلى شيء داخلي أو جعل كل ما هو غريب مألوف لدينا. فالحدّ، هاهنا، يلعب دور المصفاة القادرة على تحويل النصوص الخارجية والغريبة إلى نصوص بانية لنسق سميائي داخلي داخل الكون السميائي لثقافة معينة، مع الحفاظ طبعا على كل ما يهم الخصوصية الثقافية. وبما أن الحدّ، كما ذكرنا سلفا، هو حافة الكون السميائي في مجاوراته لأكوان سميائية أخرى، فإن هذه الحافة لا يمكنها أن تكون إلاّ منطقة معتمة وملغزة وملغومة مادامت سجلاّ لمجموعة من الثقافات الوافدة، وهذا ما جعل لوتمان يتحدث عن هجنة ثقافية.

ويصير مفهوم الحدّ أكثر تعقيدا، فبالإضافة إلى كونه يفصل الفضاء الداخلي عن الخارجي للكون السميائي، فبإمكانه عبور مستويات متعددة تنتمي للغات وتسنينات مختلفة. وحسب يوري لوتمان فإن المناطق الحدودية التي تصل بين فضاءين ثقافيين هي دائما ما تشكّل موضعا للحوار المستمر.

ويقوم مفهوم الحدّ عند لوتمان على مجموعة من المبادئ أهمها:

- مبدأ التفرّد أو الفردانية والتملّك

ويقدم لوتمان مفهوم الحدّ باعتباره العلامة الفارقة بين الفضاء الداخلي( الكوسموس) والفضاء الخارجي(الكاوس) للكون السميائي. كما أنه يعيد تمثيله على أساس أنه علامة دالة على صيغة المتكلم في إفراده “أنا”( هذا الفضاء هو فضائي (أنا) ) والمتكلم والمخاطب في الجمع “نحن” و”أنتم” (فضاؤنا وفضاؤكم). إن هذا ما تحاول كل ثقافة القيام به، حيث تبدأ بتقسيم العالم إلى «الفضاء الداخلي الخاص بها وهو فضاء متحضّر وآمِن ومنسجم ومنظّم والفضاء الخاص بغيرها وهو فضاء يتعارض معه لأنه فضاء عدائي وخطير وعدمي.»[35]

يتعلق الأمر بمنظومة وأنساق القيم التي سوف تتجسّد على نحو مختلف وداخل خطابات مختلفة. فكل ثقافة تملك خصوصيات تجعلها تميز بين الفضاء الداخلي الخاص بها والفضاء الخارجي الخاص بالثقافة المجاورة. إن الطريقة التي يؤول بها هذا التمييز الثنائي تتوقف على نمط الثقافة المعنية. غير أن التمييز الحقيقي هو الذي ينبع من الكليات الثقافية البشرية.

فالحدّ مثلا يمكنه أن يفصل بين عالم:

| الأحياء | الأموات |

| المدن | القرى |

| المستقرّين | الرّحّل |

| المسلمين | الكفار |

| المواطنين | البِدون |

ولمفهوم الحدّ في أبعاده السميائية علاقة وطيدة بمفهوم المجالية كما يتم استعمالها في علوم الحياة والأرض وبما تحمله من دلالات التملّك والسيطرة على المجال والشعور بالانتماء، والإقصاء أيضا عبر تصرفات أو سلوكات كيفما كانت طبيعتها أو الجماعة التي تديرها.

ولا يمكن أن نفهم الحدّ في أبعاده المادية والجغرافية، فقد يكون كذلك من طبيعة اجتماعية أو سياسية أو دينية أو ثقافية أو تخييلية…

إن التقابلات أعلاه تكشف عن طبيعة العلاقة المرآوية بين العالم الأول والعالم الثاني وهي علاقة يسِمُها التناقض والتوتّر والصراع؛ فما هو مباح في العالم الأول سيكون محظورا في العالم الثاني.[36]

- مبدأ الزمان والمكان

إن كل موجود يظل خاضعا للحدود ورهنا للفضاء الحقيقي الزمان والمكان. فالتاريخ البشري ليس سوى لحظة خاصة بهذا القانون. والكائنات البشرية ليست سوى كائنات مغمورة داخل فضاء الطبيعة. كما أن الوعي الإنساني لا يبني نماذجه ويقيم تصوراته حول العالم إلاّ انطلاقا ممّا هو موجود وثابت في الطبيعة كما هو الحال مثلا لدوران الأرض (حركة الشمس نحو الأفق) وحركة النجوم والدورة الطبيعية لفصول السنة. [37] يقول يوري لوتمان: تعدّ لغة العلاقات المكانية وسيلة من الوسائل الرئيسية لوصف الواقع، وينطبق هذا حتى على مستوى ما هو خارج النص، أي على مستوى النّمذجة والتصنيف الإيديولوجي الصّرف. فإذا نظرنا إلى مفاهيم مثل: «أعلى – أسفل» أو «يسار – يمين» أو «قريب – بعيد» أو «محدّد – غير محدّد» أو «منفصل – متّصل» نجد أنها مفاهيم تشكّل ركائز ولبنات في بناء نماذج ثقافية لا تنطوي على محتوى مكاني، فتكتسب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل: «قيِّم – غير قيّم» أو «حسن – سيّئ» أو «الأهل – الأغراب» أو «سهل المنال – صعب المنال» أو «فانٍ – أبدي» …. ويمكن القول إذن إن نماذج العالم الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية العامة التي ساعدت الإنسان – على مرّ مراحل تاريخه الفكري- على إضفاء معنى على الحياة المحيطة به هي نماذج تنطوي دوما على سمات مكانية. وقد تأخذ هذه السمات تارة شكل تضاد ثنائي نحو: «السماء – الأرض» أو «الأرض – العالم السفلي»، وتارة تأخذ شكل تدرّج هرمي« سياسي – اجتماعي» تؤكّد السمات والتصنيفات التي تقع في قمّة الهرم أو في أسفله. وتنتظم في شكل نماذج للعالم، تتسم بسمات مكانية واضحة، كثير من الأفكار التي تدور حول الخواطر أو المهن أو الأنشطة الدونية أو الرفيعة والمفاهيم التي توازي بين القريب والقابل للفهم والأليف والعائلي وتربط بين البعيد والمستعصي على الفهم والغريب. [38]

ومن ثمّ تصبح أنظمة المكان التاريخية واللغوية والإثنية عمادا تساهم في تكوين صورة عن العالم، وتكوّن هذه الصورة نسقا إيديولوجيا متكاملا يتعلق بنمط معين من الثقافات. وقد تكتسب الأنساق المكانية الخاصة التي يبدعها نصّ بعينه أو مجموعة من النصوص، دلالة من خلال وضعها في إطار أبنية صور العالم هذه. وللتدليل على هذا يستشهد يوري لوتمان بقصيدة تيوتشيف. فالشاعر في نصّه يضع كلمة «العالي» في تضاد مع السفلي ولكن دون الالتفات إلى التفاسير المشتركة بين عدد كبير من الثقافات التي تضع هذا التضاد في إطار المنظومات التالية: «الخير – الشرّ» و«السماء – الأرض» أو أيضا «الظلمات» «الليل» – «الضوء» أو «النهار» «السكون – الضوضاء» «اللون الواحد- تعدد الألوان» «النبل – الابتذال» «الراحة – الكدّ». وهكذا يتشكّل في شعر تيوتشيف نسق مميز لتنظيم العالم، وهو نسق يتجه اتجاها عموديا. إذ نجد في مجموعة من الحالات أن «العلو» يوازي «الاتساع» و«الانخفاض» يوازي «الضيق» وأن«العلو» يتطابق أيضا مع «الروحانية والمقدّس» أما «الانخفاض» فيتطابق مع «المادية والدنيوي». إن العالم السفلي عالم نهاري. يقول الشاعر:[39]

]آهٍ، كم هي نافذة، كم هي وحشية

كم أكرهها

تلك الضوضاء، تلك الحركة، تلك الأصوات والصّرخات

لزمن الشباب المشتعل! ][40]

[0, how shrill and wild,

How hateful for me

Is the noise, the movement, the voices, the cries

of the young, fiery day!]

وفي قصيدة: «تودّ الروح أن تكون نجمة»The soul would like to be a star هناك تباين مثير للاهتمام بشأن هذه الموضوعة:

]تودّ الروح أن تكون نجمة،

لا في منتصف الليل، عندما تطلّ هذه الأجرام كالعيون الحية

من ليل السماء على العالم الأرضي النائم

لكن في النهار عندما تكون متوارية

بواسطة لهيب الشمس الحارق، فيما يشبه الدخّان،

فتسطع، جليّة كالآلهة،

في الأثير النقي الشفاف.][41]

[The soul would like to be a star,

But not when these heavenly bodies

like real eyes gaze down from the night sky

Upon the sleeping mundane world-

But in the daytime when hidden

By the sun’s burning rays, as though by smoke,

They burn more brightly, like divinities

In the pure and invisible ether.]

ويكتسب التضاد بين «العلو» (السماء) والانخفاض (الأرض) في هذه القصيدة دلالة خاصة. ففي المقطع الأول نجد أن الصفة الوحيدة التي تتعلق بالوحدة الدلالية التي تتمحور حول السماء هي «الحية»، أما الصفة التي تتعلق بوحدة الأرض فهي «نائم».[42]

إن ثوابت الجسد الإنساني لا تقلّ أهمية عن هذا، إنها تحدد بعض أنواع العلاقات التي يقيمها هذا الجسد مع العالم الخارجي: فالطول والقصر والسمنة والنحافة والخفة والثقل… أنتجت مفهوما كونيا حاضرا في كل الثقافة هو المفهوم الدّال على التقابل بين: الأعلى والأسفل.[43] ويمكن لهذا التقابل أن تلحقه عدة دلالات: دينية واجتماعية وسياسية وأخلاقية…

| الدلالة | الأعلى | الأسفل |

| الدينية | أعلى عليين | أسفل سافلين |

| الاجتماعية | طبقة عليا ميسورة | طبقة سفلى معدومة |

| السياسية | غرفة عليا | غرفة سفلى |

| الأخلاقية | رفيع | وضيع |

وقد ألحّ يوري لوتمان على أهمية الإدراك البصري للعالم، ويعدّ هذا الإدراك ملمحا سميائيا وأنثربولوجيا يتقاسمه الناس جميعا. فالمكان هو الإحداثية التي تدرك من خلال الحواس وعلى رأسها البصر، ينظم العلاقات البشرية، غير أن لوتمان يبرز الدور الذي يلعبه المكان في عملية تشكّل وبناء المفاهيم لدى البشر، فالإنسان يحاول دائما أن يقرّب لنفسه الأشياء المجردة من خلال تجسيدها في وإعطائها كافة تحققاتها في ملموسات، وأقرب هذه الملموسات هي الإحداثيات المكانية، فالتفكير يخضع لعملية تحويل وترجمة تحويل المجردات إلى مفاهيم محسوسة قابلة للإدراك والمعاينة.

ويعدّ المكان أكثر التصاقا بحياة الناس، من حيث أن خبرة الإنسان بالمكان وإدراكه له يختلفان عن خبرته وإدراكه للزمان، فبينما يرك الزمان على نحو غير مباشر من خلال فعله في الأشياء وكيف تصير بفعل التحولات الزمنية، فإن المكان يدرك إدراكا محسوسا ماديا ومباشرا، يبدأ بخبرة الإنسان لجسده: فهذا الجسد هو مكان يختزن كل القوى العقلية النفسية والروحية والعاطفية والشهوانية والحيوانية.

وحسب لوتمان، فإن الأعضاء الفيزيولوجية لجسدنا البشري هي المسؤولة، بشكل مسبق، عن تحديد أنماط العلاقات التي نقيمها مع العالم الخارجي. إذ ينظر إلى عدم تناسق الجسد البشري باعتباره الأساس الأنثربولوجي لبعده السميائي أو هو يعدّ أساسا لسميأته وتقطيعه الدلالي ومفصلته. يترتب عن هذا وجود سلسلة من التقابلات الثنائية المميزة التي لا تنفصل، من جهة نظرنا، عن كينونتنا وجوهرنا الإنساني. ومن هذه التقابلات مثلا: التقابل بين اليمين واليسار أو التقابل بين الأعلى والأسفل. يقول لوتمان: «إن عدم تناسق الجسد البشري هو الأساس الأنثربولوجي لبعده السميائي: فسميائيات اليمين واليسار هي سميائيات كونية توجد في كل الثقافات الإنسانية كما هو الأمر بالنسبة لتقابل الأعلى والأسفل. واللاّتماثل الجوهري بين المذكر والمؤنث والأموات والأحياء، هي أيضا تقابلات منتشرة بنفس القدر. إن التقابل حي/ميت يتضمن تقابل شيء ما يتحرك، شيء ساخن، يتنفس، بشيء غير متحرك، أو بارد لا يتنفس.»[44] وهو الأمر نفسه مع التقابل بين اليمين واليسار والمذكر والمؤنث والحي والميت وما يحتمله كل تقابل من تأويلات دالة على ما هو سياسي وديني وإيديولوجي وأخلاقي أو ما هو دالّ على ما هو بيولوجي واجتماعي وجنسي أو ما هو دالّ على الحركة والجمود…

يفسّر هذا أن الإنسان لجأ إلى المكان لبناء تصوراته للعوالم المادية والمعنوية على حدّ سواء: فالقرب والبعد والارتفاع والانخفاض هي علاقات مألوفة تربط الإنسان بالمحيط السميائي الذي يعيش فيه، وقد أمدّته بمفاهيم تعينه على التحدث عن ظواهر اجتماعية وسياسية ودينية وأخلاقية ونفسية وإيديولوجية وهي ظواهر تبعد من حيث طبيعتها على الإحداثيات المكانية في أبعادها الفيزيقية.

- مبدأ الدينامية السميائية

يقصد بمجال الدينامية السميائية، مجال الصراع والتوتّر الذي تتولّد وتنبثق عنه لغات جديدة. وقد مثّل لوتمان لذلك بمجال الفن. فالأنواع الفنية الهامشية المتحررة من كل القيود النظرية والمعيارية تعدّ أكثر ثورية من الأنواع التي توجد في مركز الثقافة؛ إنها أنواع فنية تحظى بقيمة عالية لدى معاصريها. وتعدّ السينما مثالا على هذه الظاهرة، فقد ابتدأت باعتبارها أداء فنيا أو فرجة شعبية متحررة من كلّ القيود والقواعد النظرية ما عدا خضوعها لبعض الإكراهات التقنية، لكنها أصبحت اليوم نموذجا فنيا مركزيا هامّا.[45] وهكذا ففي إطار الدينامية التاريخية والثقافية والمجتمعية تصبح القضايا الهامشية ذات أبعاد مركزية قادرة بمنطقها على فرض قوانينها على العصر وتجهد نفسها لفرض نسقها على الكون السميائي في مجمله. وهذا ما يفسّره لوتمان بالنضج المتسارع للفضاءات الهامشية التي تنتج لغات كونية واصفة خاصة بكل الكون السميائي.[46]

- مبدأ الازدواجية

داخل الفضاءات الحدودية تزداد السيرورات السميائية حدّة، لأن هناك تأثيرات آتية من الخارج. ومفهوم الحدود كما أسلفنا يتّسم بالازدواجية لأنه يفرّق ويوحّد في الآن نفسه، وأحد هذه الجوانب يكون دائما موجَّها نحو الخارج. كما يتسم بالازدواجية أو التعدد اللغوي التي تجد تعبيرها الحرفي في الممارسة اللغوية لسكان المناطق الحدودية الذين يعيشون بين فضاءين ثقافيين متجاورين.

ومادام الحدّ يمثّل جزءا ضروريا من الكون السميائي ولا يمكن أن يكون هناك “نحن” إذا كان “هم” لا يوجدون. إن ثقافة ما لا تنتج فقط نمطها الخاص بها في التنظيم الداخلي، ولكن أيضا صيغتها الخاصة في اللاّتنظيم الخارجي. بهذا المعنى يمكن أن نقول إن البدائي قد خلق بواسطة الحضارة، وإنه في حاجة إليها بالقدر نفسه التي هي في حاجة إليه.[47]

تتبدّى وظيفة الحدّ إذن في كونه يشكّل مصفاة قادرة على انتقاء العناصر الخارجية البانية وإقحامها ودمجها في العناصر الداخلية بكيفية تجعل الكون السميائي كونا منسجما ومتسقا. لذلك فالوعي بأهمية الحدود أمر في غاية الأهمية لأنها وحدها القادرة على تسهيل عملية التواصل لكنها في الوقت نفسه تقف حاجزا وسدّا يعيق هذا التواصل.

وتتبدى وظيفة الحدود في مراقبة و تنقية و تكييف ما هو خارجي مع ما هو داخلي، كما تلعب دور المحفّز لإنجاح كل فعل تواصلي؛ «لأن الفضاء السميائي يشكل نقطة تقاطع العديد من الحدود، وكل رسالة تحاول العبور لهذا الفضاء يلزم ترجمتها مرارا وتحويلها لتناسبه وتنسجم معه. بهذه الطريقة فإن كل سيرورة لتوليد معان أو رسائل جديدة يشبه إلى حدّ ما كرات الثلج».[48] ويفترض المبدأ الحواري وجود توتّر دائم بين الحدود، ليس فقط بين الأنساق المختلفة، بل أيضا بين مستويات أي نسق سميائي كيفما كانت طبيعته. فإذا غاب التوتّر عن الحدود تغيب معه الترجمة ويغيب معه انبثاق كل معنى جديد. ويشكل التوتر عنصرا جوهريا في ديمومة الثقافة واستقرارها.

آليات الحوار داخل الكون السميائي

- الترجمة آلية بنيوية لدينامية التعدد اللغوي

مادام الفضاء السميائي معرّضا لمجموعة من الاختراقات الحدودية، فإن كل رسالة تنتقل داخله، يجب في غالب الأحيان، أن تتمّ ترجمتها وتحويلها وعلى هذا النحو فإن الانخراط داخل هذه السيرورة يوسّع من معارف ومعلومات وموسوعة الكون السميائي في اتجاه تشييد عوالم دلالية أكبر انفتاحا.

إن وظيفة الحدّ تتبدى في مراقبة وتصفية أو غربلة ما هو خارجي للوصول إلى انسجام ما وتأقلمٍ مع ما هو داخلي. وتتحقق هذه الوظيفة بطرق ومستويات متعددة ومختلفة. وما يهم الكون السميائي هو الفصل بين ما ينتمي لي ويخصّني وبين ما ينتمي للآخر ويخصّه. وتعدّ الترجمة آلية من آليات الحوار التي تسهم في بناء الفضاء السميائي.[49] يقول لوتمان: «لقد أشرنا سلفا إلى أن الفعل الأولي للتفكير هو الترجمة. ويمكن أن نذهب أبعد من ذلك ونقول إن الآلية الأولية للترجمة هي الحوار. يفترض الحوار اللاّتماثل إننا نلمس هذا اللاّتماثل من خلال الاختلافات الملازمة للبنيات السميائية (اللغات) التي يستعملها المشاركون في الحوار ومن خلال الاتجاهات المتباينة التي تتردّد عليها الرسائل. إن هذه الأخيرة تبين أن المشاركين في حوار ما يتحولون من وضعية الإرسال إلى وضعية التلقي. وبالتالي فإن العملية الحوارية بينهما تتألف من أجزاء منفصلة تتخللها فترات زمنية.»[50]

إن الحوار الفعلي حسب لوتمان هو ذاك الذي يشيّد آفاقه بناء على الاختلافات السميائية، فهي التي تمنحه شرعية في الوجود والاستمرارية. أمّا حين يكون الاختلاف مطلقا يسير في اتجاه إقصاء المشاركين بعضهم لبعضهم الآخر، فإن الحوار يصبح ضربا من المستحيل وهو ما يحذّرنا لوتمان الوقوع فيه. لذلك، فهو يلحّ على:

- الانخراط الإيجابي والمتبادل للفاعلين وللمشاركين في التواصل وقدرتهما على تجاوز الحواجز والاختلافات السميائية الظاهرة،

- الوضعية الحوارية تسبق أدوات السميوزيس في إطار البحث عن لغة مشتركة.

وبحثا عن هذه اللغة المشتركة يضرب يوري لوتمان مثالا بين الأمّ ورضيعها. يقول: إن الذي درس الوضعية الحوارية بين الأمّ ورضيعها سوف يلحظ أن الشرط الضروري للحوار هو الحبّ بينهما وانجذاب كلّ واحد منهما نحو الآخر. إذ يحاول كل واحد منهما استعمال لغة الآخر: فالأم تنتج لغة تشبه ثغثغة رضيعها، الذي يحاول بدوره تقليد تعابير وجه أمه، أي أن يتبنى لغتها[51]

ويُظهر مبدأ الحوار الترجمة باعتبارها الآلية الرئيسية لتوليد المعنى. ويستخدم لوتمان مفهوم الترجمة في أوسع معانيه. كما يؤكّد استحالة نقل أيّ رسالة دون تحويلها. فالدلالة ليست محصورة في الرسالة ولا تقتصر عليها، ولكنها نتاج عملية الترجمة. وفي رأي لوتمان، الترجمة لا تعني أن يحلّ عنصر محلّ عنصر آخر، ولكنها تأسيس لعلاقة حوارية بين عناصر الفضاء السميائي كلّها؛ بين لغة وأخرى وبين ثقافة وأخرى. وتعدّ العلاقة الحوارية هذه أيضا بمثابة علاقة تفاوضية وهي ما اصطلح أمبرتو إيكو على تسميته، «الطبيعة التفاوضية للمعنى.» فإذا افترضنا أن المعنى محكومٌ بقواعد صارمة قوامها العلاقات، أو بسنن إنتاج دلالة جامدة وتفتقد للمرونة، فإن التواصل والتأويل في الواقع محصورٌ في التبادل وفك السّنن. وبالمقابل يصبح السّنن أو الشفرات متعدّدة المعاني، وتصبح العلاقات بين التعبيرات والمحتويات متغيّرة ومتأثرة بالثقافة، وهذا ما يمنح إنتاج الدلالة «هامشًا للعب» يمهّد الطريق نحو العمليات التفاوضية.[52] ويرى إيكو أن مفاوضة المعنى ممارسة جوهرية على المستويين الاجتماعي والثقافي، وأساسية على المستوى الإدراكي، ولا مفرّ منها على المستوى التواصلي في الترجمة. ففي كتابه المعنون بـ «العودة بالساعة إلى الوراء » يكتب: لا يقتصر مبدأ التفاوض فقط على اقتصاد السوق وصراع النقابات والقضايا الدولية (هذا إذا كانت الأمور تسير على ما يرام)، فمبدأ التفاوض من العناصر المهمة جدًا في الحياة الثقافية. يجري التفاوض في الترجمة الجيدة (الترجمة التي تفقد حتما بعضا من النص الأصلي، ولكن للمترجم طرقه الخاصة في تعويض ما تمّ فقده). وحتى في طريقة استخدامنا للمفردات: فأنا وأنت نستخدم معانيَ مختلفة لمصطلح معين، ولكن عند التواصل نتفق معًا على جوهر أساسي للمعنى يسمح لكلّ واحد منّا فهم الآخر … إن أي مبدأ تفاوضي يعمل أيضًا في تفسير أيّ نص (سواء كان قصيدة أو وثيقة قديمة.) [53]

ويعدّ التفاوض أساسا استراتيجية سميائية للتأقلم والانسجام المتبادل، لا بين متحدثين مختلفين فقط، ولكن أيضًا بين لحظات مختلفة تسهم في العملية المعتادة للسيرورة السميائية السميوزيس. فالمعنى يُبنى من خلال الفرضيات والتقريبات المتدرجة، في الممر الواصل بين تجربة إدراكية وتعريف محدد ومتمفصِل لمفهوم ما. فالذات هي التي تجرب العالم الخارجي، وتتأقلم معه من خلال أيقوناته الأولية، ثم تمضي هذه الذات في تشكيل أنموذجها الإدراكي الخاص بها، وتسعى إلى اكتماله وضبط مفرداته وتصحيحه وإثرائه من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والمشاركة في حياة المجتمع الذي تنتمي إليه، حتى يصل إلى الحد الأدنى من الرضا المنشود. هذا الحد الأدنى من الرضا المنشود مؤشر تجابه به الذات نفسها بنفسها، ومن خلاله يتعلم أعضاء ثقافة ما التأقلم مع هذه الثقافة. [54] هذا كما كتب إيكو نفسه: إذا كنت أشدّد على تكرار فكرة التفاوض لتفسير عمليات الترجمة، فإنني أريد أن أشرح من خلالها طبيعة المعنى، وهي طبيعة لم تتضح حتى الآن. فنحن نفاوض المعنى الذي تعبر عنه الترجمة؛ لأننا مضطرون إلى التفاوض في الحياة اليومية مع المعاني التي ننسبها إلى التعبيرات التي نستخدمها…

فإذا كنا مضطرين إلى التفاوض (مع الثقافة والمجتمع اللذين ننتمي إليهما) مع معاني المفردات التي نستخدمها، فإننا بالمثل مضطرون إلى التفاوض مع معاني النصوص التي نقرؤها، والممارسات الثقافية التي نحدثها، وحتى مع حقائق معينة (التاريخ بأحداثه، المذابح، الحروب تصبح جزءًا من التفاوض.

إن السيرورة السميائية أو السميوزيس في ظل هذا و(كما يزعم لوتمان) تصبح مفعمة وغنية بديناميات الترجمة.[55] وبالقدر نفسه، فإن المعنى ليس شيئا مخفيا داخل العلامة أو النص وإنما هو نتاج ارتباطها الحواري والتفاوضي مع العلامات والنصوص الأخرى. وبصرف النظر عن ذلك، فالمعنى هو دائما نتيجة للحوار والتفاوض المثمر بين النص والقارئ ضمن سياق تاريخي محدد. ولابدّ لأيّ علامة أو ثقافة في العملية الحوارية من شريك واحد على الأقل، لأن العلامة معزولة أو مفصولة عن باقي الأنساق الأخرى لا معنى لها، ولا يمكنها أن تنتج أي إخبار أو معلومات، وهو ما يبرّر عدم جدوى التواصل وفاعليته.

إن الترجمة، ها هنا، ليست مجرد عملية لغوية، بل هي سيرورة ثقافية وآلية بنيوية لدينامية التعدد اللغوي وفاعليته من جهة، وآلية لخلق التواصل بين مكونات النسق الثقافي من جهة أخرى. فهي الضامن لاستمرارية هذا النسق وآلية الوعي الأولي بين عناصره المتعددة والمختلفة. إنها تستدعي الفكر والوجود والعادات والأعراف، فلكي نستطيع التعبير عمّا يقصده نص ما في محتوياته الموضوعية، لا بد من ترجمته إلى لغتنا، وبعبارة أخرى علينا أن نربطه بمجموع التصورات والعادات الممكنة التي نتحرك داخلها عندما نتكلم والتي نكون على استعداد لوضعها موضع نقاش. فأن نترجم نصا ما إلى لغة أخرى يعني أن نتفاوض بأمر آفاق إنتاجه وصياغته الأصلية، وهو ما يجعل من الترجمة فاعلية سميائية وتأويلية. والترجمة المتوازنة لا تتوقف فحسب على الكفاية اللغوية، بل تستدعي فهما وتفاهما وتفاوضا حول المعنى؛ معنى الدوال والمدلولات الثقافية والسياقات التي تصدر عنها الدلالات المختلفة للنص المترجم. وعلى ضوء ذلك يمكن النظر إلى هذه الترجمة بوصفها عبورا وانتقالا فكريا من لغة إلى أخرى أو بالأحرى من كون سميائي إلى آخر.

وتتمثل الفكرة المهمة في أن الترجمة لا تستخدم «المعادلة» التي يستخدمها أمبرتو إيكو بين قاموسين، بل بين ثقافتين. ومعروف أنه لكي نفهم معاني المفردات الأجنبية نحتاج إلى نوع من الألفة بيننا وبين النسق الثقافي الذي جاءت منه هذه المفردات. فلا يكفي أن يذكر القاموس قائمة طويلة من المفردات وما يعادلها في اللغات الأخرى، فكثيرًا ما يشرع إيكو في شرح هذه الفكرة، فيقتبس من مقالٍ مهمٍ بقلم كواين بعنوان: «المعنى والترجمة» 1960 يتأمل فيه كواين شعبًا لم يتصل بثقافتنا، وعلى المترجم أن يرصد السلوك اللُغوي للشعب صاحب اللغة المصدر، فيبدأ في إعادة إنشاء قائمة من التطابقات بين السلوكيات اللُغوية لأصحاب اللغة المصدر، وبعض المفردات في لغته الأصلية. فعندما يسمع المتحدث بالإنجليزية مفردة «gavagai»، ويعرف أنها تقابل كلمة «rabbit» في الإنجليزية، وربما تعني أيضًا «جزءًا من تكوين الأرنب»، أو حسب طريقة التعبير عن الفكرة الكاملة بالمفردة الواحدة ربما تعني جملة كاملة: «اُنظر .. أرنب هناك»، أو «لنتبع هذا المخلوق، إنه أرنب». الفكرة أننا يمكن أن نخرج باقتراحات معقولة لمعنى المفردة الأصلية إذا وجدنا هذا الرابط المنهجي بين المفردات الداخلية لثقافة ما، وإذا كان لدينا تفسير يبني نسقًا. هنا تصبح الأولوية للثقافي والنسقي لها أهمية كبيرة في تحديد المعاني. فالترجمة في حدّ ذاتها تتّسم بالافتقار لتحديد معين لغموضها. ومن ثم نفهم أن الترجمة سلسلة من المفاوضات بين الثقافات، وأن نشاطنا السميائي يتأسس عادة على منطق الترجمة في سعيها الدؤوب نحو التأقلم وإعادة الصياغة، متكئة على المتكلم في أي فعل تواصلي. وهذا الذي يتطلب ثقافة عامّة لا مفرّ منها في فعل إنتاج الدلالات داخل سيرورة السميوزيس[56].

إن الفعل الأولي للتفكير هو الترجمة، والآلية الأولية للترجمة هي الحوار والحوار يفترض الاختلاف واللاّتماثل؛ إنها السيرورة الدينامية للترجمة. هكذا تغدو الترجمة حوارا يبحث في إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والهامش. وهي علاقة ذات حميمية ملغزة ومتوترة ينتج عنها إخفاء اللغة أو تشتيتها داخل وعاء الثقافة، ذلك أن هذه الأخيرة ليست قواعد جامدة أو أنساق ثابتة ولكنها لغة تعج بالحياة. وإن اللغة باعتبارها نواة تعد مركز النسق الثقافي وهي المسؤولة عن تنظيمه تنظيما هرميا يخضع لتراتبية بنيوية محددة يمليها سياق الكون السميائي. كما تسعى لتنظيم وبنينة العالم الحسي المتحقق، وتمكين الوسائل السميائية من فعل الترجمة والتواصل بين النصوص، وتعمل اللغة من خلال قدرتها المنمذجة على تحقيق الفهم الذاتي والوصف الذاتي، المؤثرين في اشتغال النسق، هذا لا يعني أن الثقافة تتشكل من لغة واحدة، بل إنها تتشكل وفق مجموعة من اللغات، ويعدّ التعدد اللغوي من الناحية النظرية، من أهم سمات التعقيد في الثقافة.

إجمالا فإن مفهومي الكون السميائي والحدود كما صاغهما يوري لوتمان يقدمان لنا صورة واضحة القسمات عن العالم في صورته المختزلة انطلاقا من التقابلات الثنائية في جلائها وقابليتها الإدراكية. وإن الحدود تظهر مثل أماكن إبداعية خارقة للعادة، وباكتشافنا لهذه المناطق الرمادية الغامضة نستطيع أن نفهم بوضوح من نحن ومن نكون: أي ما يجعلنا أو ما يجعل منّا بشرا. ويشكّل التحول نحو هذه الحدود في الوقت نفسه مناسبة لحدوث اضطرابات وتساؤلات قادرة على إحداث تأثيرات في عاداتنا وطرق تفكيرنا واستعمالات لغتنا، كما يشكل أداة مثلى لإنتاج وتلقي الدلالة.[57]

ويعدّ الهامش موضعا لتداخل الثقافات، يستحيل معه تمثيل الحدّ والنظر إلى هذا الحدّ باعتباره سياجا فاصلا بين فضاءين مختلفين رغم أنه ينتمي إليهما. لكن يلزمنا بالمقابل النظر إلى هذا الحدّ باعتباره فضاء سميائيا غير محدّد وغير دقيق وداخل هذا الفضاء تختلط الثقافات وتتلاقح وتتناسج تعبيرا عن تعددها واختلافها.

لن تتم معرفتنا بالآخر إلا إذا كنا على استعداد للتفاوض، واتخذنا مبدأ التفاوض سبيلا إلى ذلك، وعلى استعداد لفهم عبقريته وتفرّده، وعلى استعداد لفهم الخصائص المشتركة فيما بيننا في الوقت نفسه، بعدها يبدأ بيننا الحوار من خلال ذلك كله.

نحن في حاجة إلى التأويل، والترجمة فرصة تتيح لنا ذلك، ولدينا قدرة على التفاوض، وتلك كلها ثوابت ليست تواصلية وسميائية فقط، ولكنها في الوقت نفسه دعائم مهمة لنظرية ثقافية تتطلب التزاما أخلاقيّا أيضا. [58]

هوامش الدراسة

[1]– ظهر مفهوم الكون السميائي Sémiosphèreلأول مرة سنة 1984 في مقالة أعدها يوري لوتمان لمجلة TZS

Trudy po znakovym sistemam (Sign Systems Studies) دراسات أنساق العلامة، والتي خصصت عددها لمحور: the concept of dialogue as the basis of semiotic systems. (الحوار بوصفه أساسا للأنساق السميائية). ولأول مرة حاول يوري لوتمان- في هذه الدراسة – أن يكشف عن تصور سميائي متكامل؛ غاية في الدقة والأهمية وهو تصور يكشف عن سميائيات خاصة بجهاز مفاهيمي متعدد ومتماسك ويسلّم بالتحليل في أبعاده ومستوياته الهرمية.

[2]– هذا الغلاف السطحي يطلق عليه علماء البيئة اسم المحيط أو الغلاف الحيوي Biosphère، ويعتبر الغلاف أو المحيط الحيوي، الذي يسمى أيضاً “بيئة الحياة”، نظام كبير الحجم، كثير التعقيد، ومتنوع المكونات، متقن التنظيم، محكم العلاقات، تجري عناصره في دورات وسلاسل محبوكة الحلقات.كل حلقة تتوقف ببراعة مهيئة الجو لحلقة شقيقة. والحصيلة وحدة متكاملة يحرص الجزء فيها على الكل. وتنقسم مكونات المحيط أو الغلاف الحيوي إلى قسمين: مكونات حية، ومكونات غير حية. والقسمان يكونان نظاماً ديناميكياً متكاملاً. للمزيد ينظر: رشيد الحمد ومحمد صباريني، البيئة ومشكلاتها، عالم المعرفة الكويت، ص 31/63

[3]– لقد اعتبر فيرنادسكي في الثلاثينات من القرن الماضي بأن كون الفكر الإنساني noosphère(البعد اللاّمادي للثقافة والفكر) هو المرحلة النهائية من تطور الغلاف أو الكون الحيوي في التاريخ الجيولوجي، وقد حاول الجنس البشري من خلال كون الفكر الإنساني إعادة بناء الكون الحيوي بما ينسجم ويخدم مصالح الإنسانية. إن noosphère هي ظاهرة جيولوجية جديدة على كوكبنا. إذ يصبح الإنسان بفضلها، للمرة الأولى، قوة جيولوجية ممتدة وواسعة النطاق، قادر على إعادة بناء مراحل حياته عبر فكره وعمله بناء جذريا مقارنة مع ماضيه. للمزيد ينظر:

Vladimir, Vernadsky 1999. “The Biosphere and the Noosphere.” In The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment, Society and Change, edited by Paul R. Samson and David Pitt, 96–100. London: Routledge. p. 99.

[4]-Vladimir, Vernadsky. 1998. The Biosphere. New York Copernicus. P. 58.

[5]– Vernadsky cité par Youri Lotman in, Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 125.

[6]– Vladimir, Vernadsky. 1998. The Biosphere. Op. Cit. P. 52.

[7] – Kull , kalevi, towards Biosemiotics with Yuri Lotman, Semiotica, Special Issue 127, 1/4, 1999, P:120/121.

[8] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 123

[9]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. P. 123

[10]– Ibid, p.124.

[11] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit p.124.

[12] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.143.

[13] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.124.

[14] – ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture. P.96.

[15] – ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture Op. Cit. P.96.

[16] – Ibidem.

[17] – Ibidem.

[18] – Ibidem.

[19] – ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture Op. Cit. P.98.

[20]– Juri, Lotman 1977. The dynamic model of a semiotic system. Semiotica, 21(3/4).

[21]– Iurii, Lotman, M. and Uspenskii, Boris A. 1985. Binary models in the dynamics of Russian culture.P.31.

[22] – Juri, Lotman, 2009. Culture and Explosion. (Translated by Wilma Clark. Ed. by Marina Grishakova.) Berlin: Mouton de Gruyter.p.166.

[23] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit, p.125.

[24] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.126.

[25] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.126/127.

[26] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.127.

[27] – Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.128.

[28] – سعيد بنگراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع مذكور، ص:154.

[29] –Umberto, Eco. Le Signe, Histoire et Analyse d`un concept, adapté de L`italien par: Jean Marie Klinkenberg. ED, Labor Bruxelle, 1988. , P: 133.

[30] – سعيد بنگراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع مذكور، ص:159.

[31] –Umberto, Eco. Sémiotique et philosophie du langage Op, Cit. pp.13-14.

[32] –Umberto, Eco. Sémiotique et philosophie du langage; Op. Cit. P.33.

[33] -محمد بن عياد: مسالك التأويل السيميائي مرجع سابق، ص، 39.

[34] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. p.124.

[35]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.131.

[36]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. p.132.

[37]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.132.

[38] – Yuri M. Lotman. The Structure of the Artistic Text. Op. Cit. P.218.

[39] – Yuri M. Lotman. The Structure of the Artistic Text. Op. Cit. P.219.

[40] – القصيدة في أصلها الروسي كما وردت في كتاب بنية النص الفني ص: 219

0, Kak pronzitel’ny i diki,

Kak nenavistny dlja menja

Sej §um, dvizen’e, govor, kliki

MIadogo, plamennogo dnja!

[41] – Dub xotela b byt’ zvezdoj,

No ne togda, kak s neba polunoci

Sii svetiIa, kak fivye oci,

Gljadjat na sonny] mir zernnoj,-

No dnem, kogda, sokrytye kak dymom

Palja§Cix solnecnyx IUCej,

Oni, kak bozestva, gorjat svetlej

V efire Cistom i nezrirnom.

[42] – Yuri M. Lotman. The Structure of the Artistic Text. Op. Cit. P.219.

[43]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.132.

[44] -Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture . Op. Cit. p.133.

[45]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture; Op. Cit. p.134.

[46]-Ibidem.

[47]-Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.142.

[48]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. p.140.

[49]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. P. 140.

[50]– Ibid. P. 143.

[51]– Yuri M. Lotman. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture ; Op. Cit. P. 144.

[52]-Anna Maria. Lorusso, Cultural Semiotics, Op. Cit, p. 131/132 .

[53]– Anna Maria. Lorusso, Cultural Semiotics, Op. Cit, p.131.

[54]-Ibid. p.132.

[55]– Anna Maria. Lorusso, Cultural Semiotics, Op. Cit. p.132.

[56]-Anna Maria Lorusso, Cultural Semiotics. Op. Cit. p.133.

[57]– Rachel Bouvet, Pages de sable. Essai sur l’imaginaire du désert, Montréal/Québec, XYZ Editeurs, coll. « Documents », p 163 -164.

[58]– Anna Maria Lorusso, Cultural Semiotics . Op. Cit. p.134/135.