تنطلق سميائيات بورس من مبدأ أساسي مفاده أن «”العلامة شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر”. إن هذه المعرفة المضافة (بالمعنى البورسي للكلمة) تدل على أن الانتقال من مؤول إلى آخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعا سواء كان ذلك على مستوى التقرير أو على مستوى الإيحاء. إن التأويل باعتبار موقعه داخل نسيج السميوزيس اللامتناهية، يقترب أكثر فأكثر من المؤول النهائي المنطقي. فالسيرورة التأويلية تنتهي، في مرحلة ما إلى معرفة خاصة بمضمون الماثول أرقى من تلك التي شكلت نقطة انطلاق هذه السيرورة»[1].

فالعلامة وفق هذا التصور لا تنتج دلالة تكتفي بذاتها، بل إنها توّلد سيرورة تدليلية أكثر تطورا انطلاقا من فعل التمثيل وأشكال الإحالة، والعلاقات التي تتم بين عناصر هذه السيرورة. هذه المعرفة المضافة تدلّ على أن الانتقال من عنصر داخل هذه السيرورة إلى آخر يعطي للسميوزيس بعدها التوليدي في إنتاج سلسلة لامتناهية من العلامات. فكل علامة تؤوّل أخرى ومن شأن أيّ فعل تأويلي أن يتحوّل بدوره إلى علامة ويولّد سيرورة سميائية جديدة، وهو ما يجعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي التوليد والتأويل في سميائيات بورس.

إن مفهوم التأويل – حقيقة – هو ما يهمنا أكثر لأنه هو الذي يؤسس الفرضية القائلة: «إن المعنم هو نص مفترض والنص هو امتداد لآثار معنوية»[2]. وتعدّ هذه الفرضية أساسية، لأنها تفترض، وبصورة مسبقة، الدور الحقيقي الذي يُعهد للقارئ بوصفه المسؤول عن فعل التأويل، وبالتالي انخراطه في تحيين النص. لذا فإن الفرضية السالفة ليست جديدة، ففي سميائيات بورس ما يؤكّد وجود هذه الفرضية خاصة تصوّره المنسجم والمتكامل لمفهوم السميوزيس اللامتناهية وغنى نظرية المؤولات، لما لهذه الأخيرة من أهمية في عقد الصلة بمفاهيم متداولة كثيرا في الحقل التداولي، خاصة المفاهيم المتعلّقة بمقامات وظروف التلفظ، وتلك التي لها علاقة بافتراضات الذات المؤولة واقتضاءاتها والاشتغال الاستدلالي لتأويل النص. هذا الأخير يقتضي التحيين من قبل الذات المؤولة. وهو بذلك يفسح المجال أمامها لإمكانات تأويلية متعددة، إنه بتعبير إيكو، «منتوج يشكّل قدره التأويلي جزءا من آليته التوليدية»[3]. ولا شكّ أن توليد وتأويل نصّ ما، في حالة بورس، يعني تشغيل استراتيجية سميوزيسية متعاضدة تراعي التأليف والتمفصل بين مختلف العناصر المشكّلة لها (الماثول والموضوع والمؤول).

ففي هذا المنظور، يصبح كل مؤول باعتباره هو الآخر علامة، بناء سميائيا قابلا بدوره لتأويل آخر، هذه السلسة اللامتناهية من التأويلات، هي مجرد احتمال سميوزيسي لا يمكن أن يتحقّق إلاّ ضمن سياق محدّد أو من زاوية بعينها؛ «فالسميوزيس – بصورة مفترضة – لامتناهية، إلاّ أن أهدافنا المعرفية تقوم بتأطير وتنظيم وتكثيف هذه السلسة غير المحدّدة من الإمكانات. فمع السيرورة السميوزيسية ينصبّ اهتمامنا على معرفة ما هو أساس داخل كون خطابي محدد»[4]. هذا الكون الخطابي هو الذي يحدّ من حجم التأويل وامتداداته، إنه يشكّل فاصلا بين التأويل اللامتناهي والمتاهي (نسبة إلى المتاهة) الذي لا تحكمه ضفاف، والمسير التأويلي المحكوم بانتقاءات سياقية والذي له ضوابطه ومنطقه ونتائجه الدلالية. مما يعنى أن السيرورة التأويلية متناهية من حيث التجسيد العملي؛ «فالعلامة تكتسب مزيدا من التحديدات كلما أوغلت في الإحالة والانتقال من مؤول إلى آخر. من هنا، فإن الحلقات المشكّلة لأي مسير تأويلي تقود إلى إنتاج معرفة أعمق وأوسع من تلك التي تقدمها العلامة في بداية المسير. وهكذا فإن ما نحصل عليه من معرفة في نهاية السلسة هو تعميق للمعرفة التي تطرحها العلامة في حدّها البدئي»[5]. بمعنى آخر إن هذه السيرورة تنتهي في مرحلة ما إلى إنتاج معرفة متعلّقة بمضمون العلامة أرقى وأكثر تطورا من تلك التي كانت في البداية. إلاّ أن لهذا التطور والثراء التأويلي صلة بهوية العلامة وبأصولها الأولى.

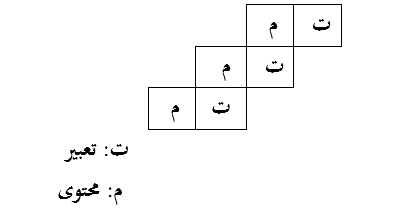

«وإذا أردنا تمثيل السميوزيس اللامتناهية، فإننا سنحصل بصورة تقريبية على الشكل الآتي:

حيث يتم تأويل كل موضوع مباشر بواسطة علامة أخرى (الماثول في ارتباطه مع الموضوع المباشر الذي يناسبه) وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. وبهذه الطريقة فإننا ننتج ما يشبه نموا لمدلول كلي خاص بالتمثيل الأول؛ أي ننتج مجموعة من التحديدات ما دام كل مؤول جديد يشرح انطلاقا من قاعدة مغايرة الموضوع السابق ليصل بنا الأمر في النهاية إلى تشييد معرفة عميقة تخص نقطة انطلاق السلسلة وتخص هوية السلسلة في الآن نفسه»[6].

وانطلاقا من مفاهيم بورس المتعاضدة، سيكون النص حقلا منفتحا ومتعددا يساهم في تكاثر إنتاج العلامات، إذ سيكون تأليفا من العلامات مع مؤوّلاتها وموضوعاتها. فعندما يقرأ المرء العلامة من جهة علاقاتها وتوزيعاتها الثلاثية (الأيقونة والأمارة والرمز)، فإن علاقاتها بالموضوع تشير إلى سمات النص الأساسية. وطبقا لبورس، فبوسع الأيقونة أن تدلّ بفضل طبيعتها الخاصة فقط؛ أما الأمارة فتتأثر، حقيقة، بالموضوع؛ والرمز هو إنجاز لقانون ما. وفي هذه الحالة، سوف يطابق النص ما يقع خارج ميدانه أعني ميدان الموضوع الذي يصاحبه.

والنص بهذه الصفة التوليدية يعدّ نسقا مفتوحا من العلامات مع معانيها المتعددة. وتنشأ هذه التعددية انطلاقا من سلسلة الإحالات الدالّة والمحكومة بغايات تأويلية محددة، يكون فيها للذات المتلقية القدرة على تحيين هذه الإحالات باعتمادها قيود الانتقاء السياقي والملابسات المقامية المحيطة بفعل القراءة.

إن السياق والظروف المقامية شيء ضروري لكي يتسنى للمؤول منح التعبير دلالته الكاملة والتامة، غير أن التعبير يشتمل على دلالات افتراضية تسمح للمؤول بأن يتوقع سياقه. وفي هذا يعتمد هذا المؤول على قدرته الموسوعية ومجموع التجارب الضمنية، بلغة بورس، التي تستند إلى معطيات ثقافية مقبولة اجتماعيا وتاريخيا.

ولتبيان أهمية السياق يورد أمبرتو إيكو المثال الآتي:

إننا نتعرف إلى الأسود في ثلاث حالات؛ في الغابة والسيرك وفي حديقة الحيوانات. وكل الإمكانات الأخرى تبقى ظنية وخارج المعيار أو المألوف: وعندما تتحقق فإنها تطلق تحديا للموسوعة وتنتج نصوصا تشتغل بوصفها نقدا لسانيا واصفا للسنن. فالغابة والحديقة والسيرك تشكل ظروفا سميائية قادرة على التدليل (مادامت مدرجة في الموسوعة) يمكن من خلالها إنتاج الوحدة المعجمية /أسد/. أما في نص ما فإن هذه الظروف نفسها يمكن أن تحدد لفظيا بكيفية يمكن معها أن تصير تحققات لسانية. فنقول حينئذ إن محتوى (الآثار المعنوية) أسد الذي يتوقع سلسلة من السمات التقريرية الثابتة (التي لا تتجاوز حدود ما يسمح به القاموس) يعود فيضم إليه سلسلة من السمات الإيحائية التي تتراوح تنوعا وفق ثلاث انتقاءات سياقية. فإذا حدث وأن ظهر الأسد في سياقات حيث ترد عبارات مثل/غابة/ و/إفريقيا/… فالأسد هنا يوحي بالحرية والضراوة والتوحش… أما إذا وجد في سياق حيث يشار إلى السيرك، فإنه يوحي بالترويض واللياقة… وفي حال اندراجه ضمن سياق حيث تذكر حديقة الحيوانات، فإنه يوحي بالأسر والوضع في قفص. هكذا يتضح إذن، كيف يستطيع التمثيل الموسوعي لكلمة /أسد/ أن يأخذ بعين الاعتبار انتقاءاته السياقية:

(سياق الغابة): حرية وضراوة…

أسد: (سياق السيرك): ترويض…

(سياق الحديقة): أسْر…. [7].

فإذا كانت الوحدة المعجمية “أسد” تمثُل أمامنا بوصفها وحدة مضمونية ثابتة ومحددة من خلال وجود نواة دلالية دائمة، وتحتوي في داخلها عل سلسلة من الإمكانات الدلالية التي تتعدد تحققاتها داخل الواقعة بتعدد وتنوع السياقات، فإن الخطاب بوصفه أداة تحيينية للكون الدلالي يعمد إلى انتقاء إمكانية ما من مجموع الإمكانيات المتاحة، وهو بذلك يساهم في تقليص حجم السياقات وتهذيبها.

الأكوان الخطابية

إن الفاعلية التأويلية عند بورس هي من طبيعة استدلالية (الاستقراء الاستنباط والافتراض)، فأن نؤول معناه أن نستنبط وأن نتوقع ونفترض ونستنتج انطلاقا من النص سياقا ممكنا يجب على القراءة المتواصلة إما أن تؤكده أو تصححه. ويستعين المؤول في هذا العمل التوقعي بمعارفه وتجاربه القبلية وهي في اصطلاح أمبرتو إيكو:

الموسوعة

إن الأمر يتعلق بذاكرة جماعية يسلم بها التحليل ويجد فيها كل ما هو رائج في السياق الاجتماعي والثقافي. هذه الذاكرة يفترضها النص ويحيّنها القارئ كي يستطيع المواجهة بين التجلي الخطي للنص وبين بنياته اللسانية «فلكي يتم تفعيل البنيات الخطابية يقابل القارئ التجلّي الخطي بنسق القواعد الذي تقدمه اللغة، التي كتب بها النص، وتقدمه أيضا القدرة الموسوعية التي تحيل عليها هذه اللغة نفسها»[8].

على هذا الأساس يمكن النظر إلى الموسوعة بوصفها سجلاّ ضمنيا يستلزمه النص ويحينه المؤول، وبدونها لا يمكن للمؤول أن يتعاضد مع النص. فهي بديهية سميائية وحقيقة سميوزيسية، إنها المجموع المسجل لجميع التأويلات المدركة ويمكن حسب إيكو تصورها موضوعيا بوصفها مكتبة المكتبات، حيث تكون المكتبات أيضا ذاكرة أرشيفية لكل المعلومات والتراث الشفهي الذي تم تدوينه بطريقة من الطرق. إنها بديهية نظرا لصعوبة وصفها على نحو كلي وشامل. وما يجعلها غير قابلة للوصف هو سلسلة التأويلات التي لا تقبل التحديد والتصنيف الماديين وضم هذه الموسوعة لتأويلات شتى تتناقض أحيانا. إن الفاعلية النصية التي نقوم بها انطلاقا من بنية الموسوعة وبالتصرف في تناقضاتها يعدلها مع مرور الزمن بشكل يتعذر علينا بناء تصور شامل عنها. فهي بوصفها نسقا موضوعيا لتأويلاتها يتقاسمها ويشترك فيها مختلف مستعمليها على نحو مختلف. [9]

إن مثال المعرفة الموسوعية السميائية ليس هو مثال الشجرة، بل هو مثال الجذمور Rhizome بلغة جيل دولوز وفيليكس غواتاري. فكل نقطة من الجذمور يمكن ربطها بأخرى، بل يجب ربطها، إذ لا وجود في الجذمور لنقاط أو مواقع، بل لا توجد إلا خطوط ربط واتصال. ويمكن كسر الجذمور في أي نقطة كيفما كانت وهذا لا يمنعه من إعادة متابعته خطه. ويمكن تفكيكه وقلبه وعبره يمكن لشبكة من الشجرات التي تتفرع في كل الاتجاهات أن تشكل جذمورا، مما يعادل قولنا إنه يمكن أن نقتطع في كل جذمور سلسلة غير محددة من الشجيرات؛ فالجذمور لا يملك مركزا. وفكرة موسوعة في شكل جذمور هي الحصيلة المباشرة لهشاشة شجرة فورفريوس Porphyre [10].

إن العرض الذي تقدمه الموسوعة حسب أمبرتو إيكو، حيث المؤولات محددة كوحدات ثقافية، يفترض وجود نسق دلالي عام والذي ينبغي أن يماثل مجموع معارفنا حول العالم. ويبقى من الصعوبة تحديد ووصف هذا النسق ليس فقط بسبب سعته ولكن أيضا بسبب كون الوحدات الثقافية تخضع دائما لإعادة البنينة في الدائرة غير المحدودة للسميوزيس، إما بسبب الاندفاع نحو إدراكات جديدة أو بسبب تناقضاتها المتبادلة، هكذا تسير الحياة الثقافية، ويؤكد إيكو على أن الثقافة مصممة بوصفها نظاما لأنساق سميائية والتي عبرها يصير مدلول دال ما مدلولا آخر لدال جديد، كيفما كان نوع النسق المعني (كلمات، أشياء، بضاعة، أفكار، قيم، أحاسيس، إيماءات، وسلوكات..)، على سبيل المثال /أحمر/ في إشارات المرور يبني علاقة تقابل مع /أخضر/ وهو تقابل يحيل على تقابل آخر هو /ممنوع/ في مقابل /مسموح/. على هذا الأساس فالمحاور الدلالية تتم بنيتها حسب السياق والمقامات. أي بالنظر إلى الفعل الاجتماعي (سياسي، اقتصادي، أخلاقي…) لذلك فالعلامات تشكل قوة اجتماعية وليس وسائل بسيطة تعكس القوى الاجتماعية.

إن الثقافة حسب إيكو هي الصيغة التي بموجبها يتم تفكيك النسق داخل ظروف تاريخية وأنثربولوجية بعينها، ضمن حركة تزود المعرفة ببعد موضوعي. وهذا التجزيء يهم كل المستويات انطلاقا من الوحدات الإدراكية الأولية وانتهاء بالأنساق الإيديولوجية.

إن الخاصيات التي تشتمل عليها الآثار المعنوية، عادة ما تظل خاصيات مفترضة، أي إنها تظل مخزونة في موسوعة القارئ الذي يعمد ببساطة على تحيينها وتجسيدها كلما اقتضى المجرى النصي ذلك. فالقارئ من هذه الزاوية إذن، لا يظهر، ما هو متضمَّن أو مضمر من الناحية الدلالية، إلاّ لما هو بحاجة إليه. وإذ يتصرّف على هذا النحو، فإنه يجلب ويعطي حظوة وامتيازا لمدلولات سياقية أو فرضيات قرائية على حساب أخرى. ولكن، وفي سبيل أن يحسم القارئ أمر اختيار المدلولات التي حظيت عنده بالامتياز مقابل تلك التي قام بإبعادها، فإنه لا يكفيه أن يقارن كل ما تمدّنا به الموسوعة. مما يستوجب معه تفعيل البنيات الخطابية مثل الطوبيك أو فرضية الموضع باعتبارها فرضية قرائية [11].

الطوبيك

من الهام جدا أن نتبيّن كيف يتم إنتاج نص ما، وكيف يمكن لقراءة هذا النص ألاّ تكون شيئا آخر سوى توضيح لسيرورته التأويلية. بمعنى آخر كيف يمكن لأيّ نص لا متناه في ذاته أن يولِّد تأويلات متوقَّعَة من قبل استراتيجيته؟

إن أيّ نص قادر على توليد سلسلة لامتناهية من التأويلات. من هذه الزاوية فطن إيكو إلى إقحام مفهوم “الطوبيك” §. و”الطوبيك” فرضية تداولية للقراءة والتأويل يبنيها القارئ وعليها يرتكز في تحيينه للنص. وقد ولجت هذه الفرضية ميدان الدراسات النقدية لتنتشل التلقي من وهم التعدد التأويلي المطلق، ومن الفهم الأحادي للنص في الوقت نفسه. ويعرّف إيكو “الطوبيك” «بأنها فرضية متصلة بمبادرة القارئ الذي يصوغها بطريقة بسيطة على شكل أسئلة من قبيل عن ماذا يتكلم النص؟ وما الذي تتم ترجمته بواسطة إجابة أو عنوان مؤقت؟ إنني على وشك التحدّث عن شيء ما. وتعدّ من هذه الزاوية أداة سابقة على النص ولا يقوم النص إلاّ بافتراضها إما ضمنا وإما بالإشارة إليها صراحة من خلال مؤشرات دالة مثل العنوان أو العناوين الفرعية أو من خلال الكلمات/المفاتيح. وانطلاقا من فرضية الطوبيك هذه يستند القارئ في تفضيله لبعض الخصائص الدلالية للوحدات المعجمية التي يتألف منها النص واستبعاده لأخرى وذلك لتشييد الانسجام التأويلي المسمى تناظرا»[12].

إن المعنى، بالاستناد إلى فرضية الطوبيك، يُبنى وفق استراتيجية تقيمها الذات المتلقية في أفق تحديد الانتظامات المؤدية إلى خلق الانسجام الداخلي للنص. ومن خلال هذه الفرضية أيضا تتم مقاومة كل التأويلات التي تحاول أن تستعمل النص وتقوم بنخله لكي تصل به إلى الشكل الذي يرضي نواياها. «إن السيناريوهات وتمثلات الآثار المعنوية قائمة على سيرورات السميوزيس اللامتناهية؛ ولمّا كانت كذلك فإنها تلتمس تعاضدا من القارئ الذي يكون عليه أن يقرّر متى سيقوم بتوسيع أو إيقاف سيرورة التأويل اللامتناهي»[13].

إن هذا الفعل لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال افتراض وجود تصور مسبق عن المعنى؛ أي تحيين مجمل معطيات الموسوعة الثقافية للقارئ. وفي هذه الحالة، فإن الطوبيك، لا يشهد على مصداقية القراءات وصحتها، وإنما على الصيغة التي تساهم بها في تنظيم الفعل التأويلي، أي تنظيم الدلالة في مسيرات تأويلية.

ومن هذا المنظور، فالتأويل – من خلال مفهوم الطوبيك – يساهم في تشييد سياقات متعددة، وكل سياق لا يمكنه أن يكون شيئا آخر سوى تفعيل وتجسيد عملي لفرضية الطوبيك. وإلى حين تحققها في سياق خاص تظل السميوزيس لامتناهية، «إنها من هذه الزاوية تغلق في كل لحظة ولا تغلق نهائيا. ذلك أن نسق الأنساق السميائية الذي يبدو، بشكل مثالي، ككون ثقافي مفصول عن الواقع، يقود في الحقيقة إلى التأثير في العالم وإلى تغييره. إلاّ أن كل فعل تغييري يتحول بدوره إلى علامة تعلن عن ميلاد سيرورة سميوزيسية جديدة»[14].

ولتحديد آليات القراءة المتعاضدة المحكومة بقوانينها الذاتية يضيف إيكو إلى الموسوعة والطوبيك مفهوم العالم الممكن.

العالم الممكن

إن مفهوم العالم الممكن شيء أساسي للحديث عن توقعات القارئ، ويعدّ في نظر إيكو بناء ثقافيا [15]، يختلف عن نظيره في المنطق.

فإذا كان مفهوم العالم الممكن في تصور عالِم المنطق مفهوما فارغا ومجردا وغامضا فإنه في تصور إيكو مليء ومؤثَّث بالأفراد والوظائف[16].

ولأن العالم الممكن آلية من آليات التعاضد التأويلي فإنه يشتغل وفق ثلاثة مستويات:

- فهو أداة ضرورية للقارئ الكفء،

- وهو يسكن داخل النص نفسه،

- وهو يضم ويوجه السلوك الافتراضي للشخصيات.

إن القارئ المتعاضد وهو يباشر النص السردي يكون لزاما عليه بناء مجموعة من العوالم الممكنة وذلك في علاقته مع الممكنات الحكائية التي يظهرها النص باعتباره نسقا خطيا. وبتعبير آخر فإن القارئ يتخيل عالما يفترض أنه يتطابق مع عالم المحكي الذي تتخيل فيه الشخصيات بدورها عالما يفترض أنه عالم يتطابق مع مختلف الرغبات والمتمنيات والتوقعات التي تحفز وتدفع الكائنات السردية إلى الاشتغال[17].

إن بناء السيرورة التأويلية سيظل من، هذه الزاوية، محكوما باستراتيجية التحولات المشتملة على مجموعة من الإمكانات الدلالية التي تتوقف ضرورة عند نقطة دلالية محددة يفرضها بناء التأويل نفسه. وتشتمل هذه الاستراتيجية على متوالية من الاختيارات التأويلية الخاضعة لمبدأ التوقعية. بمعنى آخر، إن هذه الإمكانات الدلالية قابلة لمبدأ التحقق داخل النص، وهو تحقق لا يمكنه أن يكون إلاّ من طبيعة جزئية.

فالمؤول وحده قادر على انتقاء وتحقيق إمكانات وتغييب أخرى – مؤقتا – وذلك بهدف خلق أكوان دلالية، تجعل من عمليات الانتقاء التأويلي موجّها حقيقيا لبناء النص وأكوانه.

«إن التأويل سيرورة في التكوين وفرضية للقراءة وإجراء تحليلي. فلا حديث عن تأويل جاهز، بل يعود الأمر إلى فرضيات للتأويل، وليس هناك تأويل مطلق، بل يتعلق الأمر بمسيرات تأويلية. فالوحدات (الوقائع) لا تدرك إلا ضمن نسق بعينه، ولهذا فهي لا يمكن أن تؤول معزولة. وبناء عليه يمكن القول إن تعدد الأنساق وتداخلها مرتبطان بتعدد المسيرات التأويلية وتنوعها. فإذا كانت “الواقعة النصية” الواحدة قابلة لأن تدرج ضمن أنساق متنوعة وقابلة للقراءة وفق أسنن متعددة، فإن التأويل لا يأتي إلى هذه الوقائع من خارجها، إنه يتخللها ويتعقب أنماط وجودها ويطاردها ليمسك بالبؤر التي تلوذ بها. إن كل تأويل هو استحضار لسياق وكل سياق هو ذاكرة خاصة “للواقعة” و”للملفوظ” و”للوحدات المعجمية“»[18].

من هذه الزاوية تبدو المؤولات عند بورس وثيقة الصلة بتصورات أخرى تنتسب إلى الحقل التداولي وهي تصورات لا تعلي من شأن البنية الدلالية للملفوظ فقط، بل أيضا ظروف ومقامات التلفظ، وكل ما له صلة بالسياق والافتراضات التي تضعها الذات المؤولة موضع الفعل، ثم الاشتغال الاستدلالي لتأويل نصّ ما.

ووفق هذا التصور لمفهوم المؤول نجد أن التجارب اليومية تمثل أمامنا باعتبارها شبكة نصية، حيث الأفعال والتجارب توضع لغايات تواصلية ودلالية مفتوحة. وما يتم إنتاجه من أحداث يصبح نسيجا سميوزيسيا، حيث بمقدور أيّ شيء أن يؤول أيّ شيء آخر، لأن العلامة شيء يحلّ محل شيء آخر، «إذ لا وجود لعبارة ما سواء كانت قضية أو حجة إلاّ وتدلّ على النصوص الممكنة ومع ذلك، وفي مواجهة غنى هذه التضمينات، والوعود الاستدلالية والاقتضاءات الخاطئة، فإن اشتغال التأويل يفرض خيار الحدود كما يفرض الوجهات التأويلية والأكوان الخطابية وما يسميه بورس عالم الخطاب، والذي بتنا الآن ندركه بوضوح، إنما يمثل الشكل المناسب الذي ينبغي أن نستمده من الموسوعة لحظة الكمون (نسق دلالي كلي وشامل) حتى يتسنى لنا استعماله. والواقع أن الموسوعة عندما تكون مفعَّلة باستمرار ومختزلة ومهذّبة ومحسوم في أمرها، فإن السميوزيس اللامتناهية تتوقف وتكبح لكي تستطيع البقاء والصمود من جديد وتصبح سهلة الاستعمال»[19].

بيد أن اختزال الكون الخطابي وتقليصه ما دام يقوم بإيقاف الموسوعة من عمقها، من شأنه أن يفضي إلى ازدهار النص الذي تطبَّق عليه هذه الموسوعة.

بهذه الصورة ندرك أن القرارات التداولية الصادرة عن الذات المؤولة تُنضج بحصافة بيّنة غنى التضمينات والتأويلات التي يشتمل عليها كل جزء من أجزاء النص. لأن كل شيء يقاس بالعلاقة الموجودة بين النص والذات المؤولة (العلامة ومستهلكها)، فضمن هذه العلاقة تتحدد القراءات وتتناسل التأويلات. ذلك أن كل قراءة هي خلق لسياق جديد يستمد مشروعية وجوده من المادة الموضوعة للتأويل. وبما أن الوعي الخالق للعمل الفني وعي جزئي بالضرورة، فإن النشاط التأويلي لا يمكنه أن يكون إلاّ من نفس الطبيعة. لذا فإنه يصل في مرحلة ما إلى استنفاد كل طاقاته الإبداعية ليتوقف عن إنتاج دلالات جديدة، ليفسح المجال لوعي جديد ضمن شروط تاريخية جديدة وليتنح دلالات تنسجم وحجم الموسوعة الجديدة [20].

إن فكرة الإرغامات الخطابية تقود إلى تضمين التأويل غايات دلالية، وتقوم في الوقت نفسه بإقصاء أخرى§. مما يجعل التأويل محكوما بمرجعياته وحدوده وقوانينه الذاتية.

ولا بد من الإشارة إلى أننا لسنا في سيرورة السميوزيس أمام كبت أو حصر قوة لا تعرف التوقف، بل إن الأمر يتعلق بفعل دلالي ينمو ويكشف عن نفسه داخل سياقاته الخاصة، «إن التأويل ليس فعلا مطلقا، بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة، وهي فرضيات تسقط انطلاقا من معطيات النص، مسيرات تأويلية تطمئن إليها الذات المتلقية»[21].

إن كل مدار تأويلي يخفي شبكة أو كمّا ثقافيا هائلا يمكن من خلاله لأيّ ارتباط أو أيّ رابط استدلالي أن يظهره ويكون دليلا عليه. فعندما نترك للمتكلمين حرية تأسيس مقدار لابأس به من الارتباطات، فإن سيرورة السميوزيس اللامتناهية تسمح لهؤلاء المتكلمين بإبداع نصوص. غير أن النص بنية عضوية، وهو نسق من العلاقات الداخلية التي تحيِّن وترتهن بعض الروابط الممكنة في النص وتستبعد أخرى. فقبل إنتاج نص ما، يكون بالإمكان تخيّل كل أنواع النصوص، لكن بعد إنتاجه يكون بالإمكان جعل هذا النص يقول أشياء كثيرة وفي بعض الأحيان أشياء لامتناهية، لكن يستحيل – أو سيكون من غير المشروع من جهة نظر نقدية على الأقل – أن نقوِّل هذا النص ما لم يقله[22].

بناء على ذلك فإن النص ليس مجرد أداة تستعمل للتصديق على تأويل ما، بل هو موضوع يقوم التأويل ببنائه ضمن حركة سميوزيسية تقود من أول عنصر إلى آخر عنصر. ومادام النص بنية عضوية متعاضدة «فإن كل تأويل يعطى لجزئية نصية ما يجب أن يثبته جزء آخر من النص نفسه وإلاّ فإن هذا التأويل لا قيمة له. وبهذا المعنى، فإن الانسجام الداخلي للنص هو الرقيب على مسيرات القارئ. وبغير ذلك لا يمكن التحكم في مصيرها»[23].

إن حرية التأويلات مشروطة ومحددة بقانون النص، مادامت هذه الحرية متضمنة في الآلية التوليدية للنص ذاته. كما أن هذه القيود التي يفرضها النص على مؤوليه، هي بمثابة قوانين وتسنينات تحدد طبيعة إدراكه الدلالي، وهي قيود تتصالح أو تتناقض مع القيود والإكراهات التي تفرزها وتفرضها في الآن نفسه الوضعيات التي تُنجز داخلها هذه التأويلات. وعندما نجعل من الشخص المؤول جزءا من آلية النص أو استراتيجيته، فإن ذلك يعود أساسا إلى مبادرته وقدرته على تقديم توقعات تخص هذا النص. « فالنص جهاز يراد منه إنتاج قارئ نموذجي. إن هذا القارئ، وأكرر ذلك، ليس هو ذلك الذي يقوم بتخمينات نقول عنها إنها وحدها التخمينات الصحيحة. فقد يكون بإمكان نص ما أن يتصور قارئا نموذجيا قادرا على الإتيان بتخمينات لانهائية. إن القارئ المحسوس هو مجرد ممثل يقوم بتخمينات تخص نوعية القارئ النموذجي الذي يفترضه النص.

فإذا كانت قصدية النص تكمن أساسا في إنتاج قارئ نموذجي قادر على الإتيان بتخمينات تخص هذا القارئ فإن مبادرة هذا القارئ تكمن في تصور كاتب نموذجي، لا يشبه في شيء الكاتب المحسوس بل يتطابق مع استراتيجية النص»[24].

إن النص المؤوَّل يفرض قيودا على مؤوِّليه لذا فإن حدود التأويل تتطابق مع حقوق النص (وهو ما لا يعني أنها لا تتطابق مع حقوق مؤلفه). لهذا «سيكون الأمر فظيعا إذا نحن أقصينا هذا الكاتب المسكين باعتباره شيئا لا موقع له داخل تاريخ التأويل»[25].

إن كل سيرورة إدراكية تتضمن سميوزيسا وتأويلا، وبالتالي، فإن التأويل المبني على التوقع والافتراض هو الآلية السميوزيسية التي تفسر ليس فقط علاقتنا بالخطابات المنتجة بصورة قصدية من قبل الكائنات البشرية الأخرى، بل تفسر كذلك كل أشكال تفاعل الإنسان مع العالم المحيط به. وانطلاقا من سيرورات التأويل هذه نستطيع، وبصورة معرفية، تشييد عوالم راهنة وأخرى ممكنة.

لقد تحدث بورس عن مستويات للتأويل، وإن هذه المستويات بتعدد مرجعياتها وتباين علاماتها المنتمية إلى مقولات إدراكية (جمالية وإيديولوجية) هي ما يشيد دينامية النص الذي تفعِّله دينامية التأويل.

هوامش الدراسة

[1] –Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation traduit de l’italien par; Myriem Bouzaher. ; Grasset ; 1990., P:371.

[2] –Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, Ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Traduit de l`italien par MYRIEM BOUZAHER, ED, Grasset & Fasquelle, 1985. , P: 32.

[3]–UMBERTO (ECO): LECTOR IN FABULA, OP.Cit, P: 68/70.

[4]–Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation, OP.Cit, P:371.

[5] – سعيد (بنگراد): “السميوزيس والقراءة والتأويل” ، ص:47/48.

[6] – Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation, OP.Cit, P:373.

[7]–Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, OP.Cit, P: 20.

[8]–Ibid; P:110.

[9] –Umberto (Eco): Sémiotique et philosophie du langage traduit de l’italien par Myriem Bouzaher,Paris, PUF,1988, P.110.

[10] -Ibid, PP.112/113.

[11]– Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, OP.Cit, P: 113.

§ – لا بد من أن نقيم فرقا بين مفهوم الطوبيك كما يرد عند إيكو وبين التناظر كما ورد عند غريماص. فالتناظر عند هذا الأخير يتصل بمفاهيم مثل الانسجام والاتساق والربط أي بإقامة علاقات بين عناصر النص على مستوى دلالي وهو عبارة عن مجموعة من المقولات الدلالية التي تسمح للقارئ وتمكنه من القيام بقراءة منسجمة ومتسقة لنص ما. أما الطوبيك فهو فرضية تداولية. للمزيد أنظر: أعمال غريماص خاصة: Sémantique structurale وDu Sens

[12] – Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, OP.Cit, P:119.

[13] –Ibid; PP: 113/114.

Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, OP.Cit; P:57 -[14]

[15]–Ibid, P:170.

[16]– Ibid, P;P:161.

[17] – فرانك (شويرويجن): “نظريات التلقي” ضمن كتاب نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي ترجمة: د. عبد الرحمن بوعلي الطبعة الأولى 1995. دار نشر الجسور. ، ص:82/83.

[18] – سعيد (بنگراد): ” الجسد بين السرد ومقتضيات المشهد الجنسي “/قراءة في رواية ” الضوء الهارب ” لمحمد برادة، مجلة علامات، العدد: 6، السنة: 1996، ص: 27.

[19]–Umberto (Eco): LECTOR IN FABULA, OP.Cit, PP:57/58.

[20] – سعيد (بنگراد): “السميوزيس والقراءة والتأويل” ، مجلة علامات، العدد 10 السنة 1998. ، ص:49.

§ – إن عملية الإقصاء هاته ليست نهائية. فالعناصر المستبعدة تظل تمارس حياتها خارج النص وقابلة لأن تظهر في أية لحظة عند أي استذكار.

[21] – أمبرتو(إيكو): التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 2000. ، النص من تقديم المترجم ص:11

[22]–Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation, OP.Cit, P:130.

[23] – أمبرتو(إيكو): التأويل بين السميائيات والتفكيكية، مرجع مذكور، ص:79.

[24] – المرجع نفسه، ص ص:78/79.

[25] – المرجع نفسه، ص:80.