الامتدادات اللسانية والنقدية

عرّف غريماص وكورطيس في قاموس السميائيات السميوزيس بأنها العملية التي تفترض مسبقا تأسيس علاقة متبادلة بين شكلي التعبير والمحتوى (بمصطلحات هيلمسليف) أو بين الدال والمدلول (سوسير). إنها عملية إنتاج العلامات. وإذا سلمنا بهذا المعنى فإن كل فعل لغوي يتضمن سميوزيسا، وبالتالي فإن السميوزيس ستكون مرادفة للوظيفة السميائية[1].

السميوزيس والوظيفة السميائية (بورس – هيلمسليف)

عادة ما يتم النظر إلى السميوزيس باعتبارها نمطا يتضمن نوعين من الممارسة: الإنتاج والتأويل. أحد هذه الأنماط ينتمي إلى نظام الفعل بينما الآخر ينتمي إلى نظام الفكر. وليس هناك دليل على أن هذا التصنيف خاضع لفحص نقدي دقيق، لكن لا ينبغي تجاهل مردوديته. فقيمة الفحص تتبدى في بعده الإجرائي؛ إذ يشكل منطلق نوعين من الممارسة، أو بالأحرى مسارين نظريين هما الشعرية والهرمينوسيا(الهرمينوطيقا).

إن الفرضية التي أود صياغتها تتبدى في كون العلاقة التي تربط بين كل أنواع الممارسات وأوصافها يمكن أن تمتد إلى كل التحاليل وفق سياق مخصوص تفرضه العلاقة الممكنة بين التعبير والمحتوى. إنها علاقة بانية للتحليل السميائي، وهنا نكون أمام درس هيلمسليف بخصوص تصوره لمفهوم الوظيفة السميائية ؛ ذلك أنه في كل سيرورة سميائية ( سميوزيس) ﻻ بد من حصولنا عنصر التعبير ( الدال) الذي يتضمن عنصر المحتوى (المدلول)(…) وبذلك فالعلامة عند هيلمسليف لم تعد كما كانت في التقليد القديم، وهي أن يحلّ شيء محلّ شيء آخر، بل إنها عبارة عن وظيفة تؤطرها العلاقة المتبادلة بين موظفين اثنين هما: التعبير والمحتوى. وقد مثل إيكو لذلك في قوله: إن الفعل الذي يخوّل لي استعمال صوت /س/ قصد تعيين القمر ﻻ يجعل من الصوت /س/ علامة للقمر؛ في هذه الحالة فإنني ﻻ أكون أمام وظيفة سميائية إﻻ إذا أقامت هذه القاعدة علاقة بين التعبير /س/ بوصفه موظفا لوظيفة سميائية والمحتوى “كوكب اﻷرض” بوصفه هو اﻵخر كذلك(…) فالتعبير والمحتوى كلاهما ينتمي للوظيفة السميائية؛ فإذا فكرنا دون أن نتكلم فإن التفكير في هذه الحالة ﻻ يشكل محتوى لسانيا، وإذا ثبت العكس تكلمنا دون تفكير ، فإننا سننتج سلسلة من اﻷصوات التي ﻻ معنى لها، وفي الحالتين معا، فإننا ﻻ نحصل ﻻ على تعبير لساني وﻻ على وظيفة للعلامة [2].

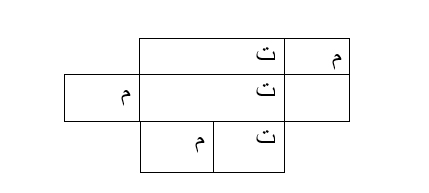

لقد مثّل هيلمسليف لمفهوم الدلالة انطلاقا من العلاقة الرابطة بين التعبير والمحتوى، حيث صاغ هذه العلاقة صوريا على النحو التالي: ت ع م[3] واعتبر العلامة مبينة وفق عنصرين هما الدال والمدلول حيث يشكل الدال مستوى التعبير بينما بشكل المدلول مستوى المحتوى. بذلك نفهم القصد حيدا من دلالة العلاقة التي توحد بين التعبير والمحتوى، وإن كانت هذه العلاقة لا تضيف لهذا المستوى سوى تعديلات بسيطة لما كانت عليه عند دي سوسير. وقد أجرى هيلمسليف داخل هذين المستويين تعديلا إضافيا بيّن من خلاله أن كل مستوى يشتمل على عنصرين مختلفين هما: الشكل والمادة. فالشكل هو ما يمكن إدراكه ابستمولوجيا وببساطة بواسطة اللسانيات دون اللجوء إلى معطيات خارج لسانية. أما المادة فهي مجموع المظاهر والظواهر اللسانية التي لا يمكن وصفها دون العودة إلى مقدمات خارج لسانية. ولأن هذين العنصرين متضمنين في المستويين السالفين، فإنه يمكننا الحصول على أربعة أصناف مختلفة وهي:

- مادة التعبير: وهي المادة الصوتية والنطقية والمتمفصلة وغير الوظيفيةالتي يهتم بها علم الأصوات لا الصواتة التي تدرس الأصوات باعتبارها وحدات منفصلة ومميزة داخل لسان خاص.

- شكل التعبير: وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الاستبدالية والتركيبية، وهي قواعد تمكننا من الحديث عن التنظيم الممكن أو المحقق للدال في ملفوظ ما.

- شكل المحتوى: والأمر في هذا المستوى يخص التنظيم الشكلي للمدلولات داخل ملفوظ ما.

- مادة المحتوى: ويتعلق الأمر بكل المظاهر الدلالية ولانفعالية والظاهراتية والمفهومية والإيديولوجية للمدلولات. [4]

إن هذه العلاقة اﻻفتراضية بين شكلي التعبير والمحتوى هو ما ينتج المعنى ويمنحه وجها مشخصا، انطلاقا من تمفصلات الدﻻلة التي تعمل على تحويله وترجمته من صيغته المبهمة ومن غنجه إلى أشكال محققة تدرك ضمن وحدات سياقية ميزتها التعدد واﻻختلاف.

إن تمييز هيلمسليف بين التعبير والمحتوى والتفاعل بينهما داخل الوظيفة السميائية جعلهما عنصرين جوهريين في تشكيل بنية اللغة. وتأسيسا على هذا فقد ميّز هيلمسليف بين ثلاثة أنساق سميائية مختلفة هي:

- السميائيات التقريرية،

- السميائيات الإيحائية،

- السميائيات الواصفة .

إن التقسيم الذي أورده هيلمسليف جعلنا ننطلق من مسلمة أساسية مفادها أن هناك مستويات للدلالة، وأن السيرورة الدلالية هي رباط يجمع تعبير ومحتوى مما يفسر أننا أمام نسق دلالي يمكن ترجمته على الآتي: وهو أن السيرورة الدلالية هي سيرورة توسطية توحد بين المستويين السالفين، إن هذه السيرورة تؤكد أن هناك معنى أولا، وهناك معاني إضافية. هذا المعنى الأول هو الذي يشكل المنطلق والأصل والعنصر الثابت. وانطلاقا من هذا العنصر يمكن أن نولد معاني ثانية تمتلك بعدا سميائيا. إن هذا الأصل الثابت هو المعنى المباشر، أي المعنى التقريري وهو النسق السميائي الأول الذي أطلق عليه هيلمسليف السميائيات التقريرية. والسميائيات التقريرية هي التي لا يشكل فيها كل من مستوى التعبير والمحتوى نسقا سميائيا.[5]

إن النسق التقريري يتحول إلى مجرد عنصر داخل نسق آخر، مما يجعلنا أمام نسقين سميائيين متداخلين ومنفصلين في الآن معا؛ يتعلق الأمر بالسميائيات الإيحائية والسميائيات الواصفة. فالسميائيات الإيحائية هي التي يشتغل داخلها مستوى التعبير بوصفه نسقا سميائيا، بمعنى آخر إن النسق الإيحائي هو نسق سميائي لا يشكل النسق التقريري داخله سوى مستوى للتعبير. إن هذا النوع ينطوي على ظواهر مختلفة تتعلق بشكل ما بمستويات اللغة، ومن هذا القبيل نذكر مثلا دلالة النبر على الاستفهام أو التعجب ودلالة التركيب على أن الكلام شعر أو نثرا ودلالة الأسلوب على كونه إبداعيا أو سوقيا. وبذلك فالسميائيات الإيحائية تعني من بين ما تعنيه استدعاء الكلمة إبان تلقيها لمعان إضافية ذاتية إلى معناها الأصلي. وبكلام آخر أن يقوم دال واحد باستدعاء أكثر من مدلول في سياق ما.

أما نسق السميائيات الواصفة، فهو نسق تشتغل اللغة التقريرية داخله بوصفها محتوى.

ويشكل التقرير عند أمبرطو إيكو المنظومة أو المرجعية المباشرة التي يعطيها سنن محدد لعلامة ما في ثقافة ما. إنه الصيغة الأولية والبسيطة للدلالة المنفصلة عن المرجع والمرتبطة بوجود مجالات دلالية.[6]

أما الإيحاء فهو مجموع الوحدات الثقافية التي يمكن لتعريف مفهومي للدال أن يشغلها… ومن هنا فهو مجموع الوحدات الثقافية التي يمكن للدال أن يثرها مؤسسيا في ذهن المتلقي وهذه الإيحاءات متنوعة نذكر من بين ما ذكره إيكو: الإيحاءات الإيدولوجية والانفعالية والبلاغية والأسلوبية… [7]

يجعلنا هذا ننظر للإيحاء من زاويتين:

- زاوية تخص المجالات الثقافية؛ فلا حديث الإيحاء إلا داخل ثقافة معينة.

- زاوية تهم المتلقي؛ ذلك أن درجة لا تتم إلا من خلال الذات المتلقية التي تحدد وتثبت للفعالية الإيحائية تعددها وتبايناتها.

السميوزيس والحوارية (بورس – باختين):

كان أوغستو بونزيو أول من اعترف بالانتماءات العميقة بين سيرورة السيميوزيس بالمعنى الدقيق للمصطلح كما تم تداوله في سميائيات بورس ومفهوم الحوارية الباني لأفكار ميخائيل باختين النقدية. ففي كلتا الحالتين، يتم النظر إلى معنى العلامة أو الكلمة بوصفه سميوزيسا، أي إن المعنى يتم تشييده انطلاقا من الوضع الجدلي لمتلفظي الخطاب وما يصاحب ذلك من استعمالات مختلفة لهذا المعنى تظل دائما موضوعا لتعديلات وتحولات تمتلك آفاق توقعات متعددة ومختلفة. وتنطوي أعمال باختين على منهج نقدي يتكئ فيه على نظرية “الكلمة” أو على نظرية في الكلمة تفصل بين الكلمة في استعمالاتها القاموسية كما يحتفي بها الفكر التقليدي والكلمة الحية والمشعة بالمعاني. يقول: إن الكلمة في الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف إلا ذاتها، أي سياقها، كما أنها لا تعرف إلا موضوعها، وتعبيريتها المباشرة، ولغتها الواحدة والوحيدة؛ أما الكلمة الأخرى الموجودة خارج سياقها، فلا تعرفها إلا بوصفها كلمةً محايدة من كلمات اللغة لا تخص أحداً؛ إلا أن (الكلمة الحية) لا تعرض موضوعها بشكل واحد؛ فهناك بين الكلمة والموضوع، والكلمة والمتكلم وسط صعب النفاذ إليه من الكلمات الأخرى، هو كلمات الغير في الموضوع نفسه؛ وبالتالي لا تستطيع الكلمة (التفرد أسلوبياً) إلا في عمليات (التفاعل الحي) مع الوسط الخاص، المتميز؛ ومثل هذه الكلمة التي تصبح (حوارية) لا يمكن أن تنفتح، وتتعقد، وتتعمق وتبلغ اكتمالها الفني إلا بالتنوع[8].

إن وجود هذه الكلمة هو وجود صراعي تصارع به باقي الكلمات المتعالقة معها وتتأثر بها قبولا ورفضا. وهذا يجعل من الكلمة كيانا حيا يتفاعل مع باقي مكونات الخطاب، كما لوكانت الكلمة جملة العلاقات الاجتماعية التي تعبرها. إن الكلمة عند باختين تعادل مفهوم العلامة عند بورس، فهي بمثابة جسر يصل بين ذاتين ومكان لإقامة علاقة جدلية دالة بين هذين المتدخلين. باختصار إن الكلمة فضاء جدلي ومكان للتلاقي والحوار. إن معنى الكلمة أبعد ما يكون عن عبارات مسكوكة ثابتة ممثلة ضمن قائمة اللغات الميتة، إنه معطى بوصفه مقاما حيا متداولا تجسده بعمق تجربة الحياة اليومية، إذ تتم صياغته وتشكله انطلاقا من الشروط الاجتماعية للتلفظ. وما ينطبق على الكلمة ينطبق كذلك على الخطاب. وإذا تم تعريف “معنى” كلمة ما عن طريق الاستخدام الحالي بقوة أكبر مما كانت عليه في التسنينات والمواضعات السابقة، فإنه يحصل أحيانا تلك المقاومة الدائمة للكلمة ضدّ القيود التي تفرضها التسنينات لهذا السبب، لا يمكن ل “معنى” الكلمة أن يكون موحدا أو ثابتا، بل سيظل دائما مفتوحا ومشرعا أمام إمكانات يصعب التنبؤ بها وهو ما يماثل بشكل دقيق الاستمرارية المعروفة عند بورس بين فعل العلامة وحركية السميوزيس.[9]

إن الكلمة والخطاب عند باختين يعادلان حركية العلامة والسميوزيس عند بورس إنهما معا منخرطان في صلب عملية إنتاج معاني ذات آفاق رحبة ومنفتحان على اللامتناهي.

لقد عدّ مفهوم الحوارية عند باختين قطب رحى تدور حوله العديد من المفاهيم التي تؤثث فضاء مختلف اﻷعمال اﻷدبية ، فدراسته للروائي الروسي الشهير دوستويفسكي قادته ﻻكتشاف مفهوم الرواية البوليفونية تلك الرواية التي تتعدد فيها الشخصيات المتحاورة، وتتعدد فيها وجهات النظر، وتختلف فيها الرؤى الإيديولوجية، دون أدنى فكرة لحضور الهيمنة. بمعنى إنها رواية حوارية تعددية، تنحى المنحى الديمقراطي. فالعمل اﻷدبي يؤسس لسميوزيس اجتماعية من جهة وخطابية من أخرى.

السميوزيس والتناص (بورس – كريستيفا)

أشارت جوليا كريستيفا في دراستها “اللفظ والحوار والرواية” المتضمنة في كتابها “سيميوطيقا؛ عناصر من أجل تحليل دلالي” ما لباختين من فضل على مفهوم التناص؛ إذ الأساس في هذا المفهوم نشأ بدءا عن “اكتشاف كان باختين أول من أدخله إلى النظرية الأدبية؛ وهو أن كل نص يتشكل من فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص امتصاص وتحويل لنص آخر. وهكذا يحل مفهوم التناص محل تواصل المعارف الذاتية. لا يستعمل باختين مصطلح التناص، ولكن الفكرة كامنة في مفهوم الحوارية كما نجدها في شعرية دوستوفيسكي.[10] ويوضح باختين بجلاء ظواهر الانبعاث التي تجعل من الثقافة مكان عودة عنيفة للتقاليد المنسية، ويقيم الدليل على كون الرواية مهيأة مسبقا ببنيتها الخاصة، لدمج عدد كبير من المكونات اللسانية والأسلوبية والثقافية المختلفة على شكل تعدد الأصوات. إن مجموع تبادل المواقع الممكن، ومواجهة الاختلافات على شكل حواري، يجعل من هذا الشكل الأدبي نموذجا تركيبيا يسمح بالتفكير في الأدبية بشكل مغاير. “فالمؤلف مشارك في روايته، من خلال حضوره، ولكن بدون لغة خاصة ومباشرة؛ فإن لغة الرواية نظام من اللغات التي تتضح معالمها بالمشاركة والتعاون أثناء الحوار.[11] إن العناصر المستمدة مباشرة من باختين:( اللغات، التحول عبر ترابط الأصوات المتعددة، الحوارية، الوحدات الخطابية للثقافة) هي العناصر التي تكون مفهوم التناص. وتقدم جوليا كريستيفا رواية القرون الوسطى مثالا لتحديد ما ينبغي أن يفهم من مصطلح التناص؛ فهو “تفاعل نصي يحدث داخل نص واحد” ويسوغ تناول مختلف متتاليات أو رموز بنية نصية ما باعتبارها جملة تحولات لمتتاليات ورموز مأخوذة من نصوص أخرى. وهكذا يمكن اعتبار بنية النص الروائي الفرنسي في القرن الخامس عشر نتيجة لتحول عدد كبير من هذه الرموز… من أجل هذا يغدو مفهوم التناص علامة للطريقة التي بها يقرأ نص ما التاريخ ويندمج فيه. إن جوليا كريستيفا التي كانت تنطلق من التحليل التحويلي (المستعار من شومسكي وسومجان وجدت نفسها مرغمة على إضافة مفهوم التناص لتبلغ بتلك الطريقة ما هو اجتماعي وتاريخي؛ إذ بدون هذه الفرضية سيبقى ما هو اجتماعي وتاريخي بعيدا عن المتناول ضمن ما تتيحه ثنائية الدال/المدلول؛ تحول الدال/ ثبات المدلول. هذا الإصلاح المنهجي سيرتكز، لتعويض ذلك، على “المنهج التحويلي” الذي، بوساطته، وبإضافة مفهوم التناص “يمكن وضع البنية الأدبية في المجموع الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مجموع نصي.” [12] فالنص “لوحة فسيفسائية” من الاقتباسات المتكاثرة المتآلفة والمتباينة في الوقت نفسه، حيث تتفجّر من داخل النص نصوص متداخلة لا تعدّ ولا تحصى تسرّبت إلى داخل النص بوعي من المؤلف أو دون وعي. وهكذا فالنص ليس مغلقاً ولا محصّناً ضد التدخلات الهائلة التي تأتيه من كل حدب وصوب، ومن هنا كان رولان بارث يؤكد، في مقالته الشهيرة عن “موت المؤلف”، أن الكتابة قضاء على كل صوت، وعلى كل أصل. الكتابة هي هذا الحياد، هذا التأليف والّلف الذي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة. إنها السواد – البياض الذي تضيع فيه كل هوية، ابتداء من هوية الجسد الكاتب، «فهي (الكتابة) ترسم مجالا لا أصل له – أو قل لا أصل له غير اللغة ذاتها، أعني ذلك الشيء الذي ما ينفكّ يضع الأصل موضع سؤال»[13]. يقودنا هذا التصور، إلى تشييد تصور دينامي للنص باعتباره ظاهرة إنتاجية ترفض كل انغلاق، تعبِّر اللغة من خلاله عن تفاعل بين الذات والآخر، وبينها وبين النص المقروء عبر حركة اختلافية تبرر هذا النسق التفاعلي، مما يفسر الدينامية المستمرة لتوليد المعنى وتناسله من خلال الاستراتيجية القرائية التي تتفاعل فيها معارف القارئ القبلية ومعارف النص الجديدة. وهو ما يفرض على القارئ تنويع مداخله القرائية. من هذا المنطلق سيتم النظر إلى المعنى بوصفه نتيجة اللقاء بين نصين النص المقروء ونص القارئ. ومن خلال هذا التعبير نريد أن نقول إن القارئ بدوره، يمكن أن يُحدَّد بوصفه نصا في نسق رولان بارث، «إن هذه “الأنا” التي تقترب من النص هي نفسها متعددة، مشكَّلة من نصوص أخرى، ومن سُنن لا محدودة وبعبارة أدق هي تعددية ضائعة (أصلها مفقود)»[14].

إن تشتت المعنى وإنتاجية النص، هما نتيجة لتعاقب القراءات. والتعاقب؛ ليس شيئا آخر سوى تعاقب للنصوص وتعاقب لصور وأشكال الاختلاف. «فالنص إذن إنتاجية، وهو ما يعني:

1 – أن علاقته باللسان الذي يتموقع فيه هي إعادة توزيع (هدم وبناء). ولذلك يمكن مقاربة النص من خلال المقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية الصرفة.

2 – إنه تحوير لنصوص أخرى وتناص: في فضاء نص ما تتقاطع وتتصارع أقوال وملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى مما يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ونقضه»[15].

يفسِّر هذا كَوْن النص أصبح شبكة مختلفة، نسيج من الآثار الاختلافية التي تشير وترمز بصورة لانهائية إلى أشياء أخرى غير نفسها، إلى آثار اختلافات أخرى. حيث «يتمفصل النص مع المجتمع والتاريخ، لا بطرائق حتمية، بل بصور اقتباسية»،[16] فالنص بهذا يفتح مسالك دلالية متشعبة.

إن فكرة التناص كما تمت بلورتها من قبل كريستيفا اعتمادا على كتابات بورس وباختين تشير بشكل خاص وصريح إلى فكرة السميوزيس بتحديدها أن أي نص أدبي ليس سوى تحويل وصياغة جديدة لنصوص أخرى سالفة انطلاقا من وضعيات تلفظية مختلفة ما يجعلنا نستنتج أن النص الأدبي هو في حركية دائمة تماثل في العمق حركية السميوزيس.

وهكذا يجتاح النص كل الحدود المعينة له، وأصبح يعني أكثر مما يقول. بل إن لعب اختلافاته ذاتها يعكس إزاحته لنصوص أخرى سابقة عليه. ولكون النص ممارسة إنتاجية، فلم يعد النظر إلى المعنى بوصفه شيئا قارّا في النص، بل سيرورة تدليلية تسهر على توزيع الأنساق في لعبة من الإحالات اللامتناهية، «أن تقرأ، معناه دائما أن تقرأ في علاقة وارتباط مع نصوص أخرى بأنساق أخرى بوصفها كيانات مسؤولة عن إنتاج نصوص، وتحاول بناءها ثقافيا»[17].

إن ما يتم التعبير عنه بالسيروة الدلالية تتنج نصوصا تجر وراءها ذاكرة التناص التي تتغذى منها والتي تولّد أو يمكن أن تولّد على حد تعبير أمبرتو إيكو قراءات مختلفة وتأويلات تكاد تكون غير متناهية. يمكن إذن أن نؤكد ونشير إلى الخط الذي يصل – مع شيء من الاختلاف – بين رولان بارث وجاك دريدا في أعمالهما الأخيرة وجوليا كريستيفا أن الدلالة فقط تمرّ عبر النصوص باعتبارها المقام الذي يولد فيه المعنى ويتولد منه[18].

ولكون النص ممارسة إنتاجية، فلم يعد النظر إلى المعنى بوصفه شيئا قارّا في النص، بل سيرورة تدليلية تسهر على توزيع الأنساق في لعبة من الإحالات اللامتناهية. فوق كل ذلك، يبقى النص قوة متحولة تتجاوز الأجناس والتصنيفات المتعارف عليها، لتصبح واقعا وممارسة يقظة تقاوم التخوم والحدود. فالنص نسيج متشابك ومتداخل بفعل تلقيمات، أو تطعيم، حيث يتم استئصال عناصر وتُزرع أخرى داخله؛ وهو لعبة منفتحة ومنغلقة في آن، كما أنه لا يملك أباً واحدا ولا أصلا واحدا، وإنما هو نسق من الأصول؛ وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى محو مفهوم النسق والأصل والهوية التأويلية للنص.

السميوزيس والدائرة التأويلية (بورس – هانز جورج غادامير)

في نظرية بورس التأويلية وتحديدا تصوره لمفهوم السميوزيس اللامتناهية وانطلاقا من التأويلات التي تسند للعلامة (حيث الماثول يتجسد في موضوع عبر مؤول) وتبعا للعلاقات التي تقيمها هذه العلامات بين الكل وأجزائه، نجد ما يناظر الدائرة التأويلية كما صاغ حدودها هانز جورج غادامير. فالتأويل حسب غادامير، حدث في التاريخ يتمّ فيه تفاعل النص والمؤول والذات والموضوع تفاعلا متبادلا. وفي كل عملية فهم، وهي المسار الطبيعي، نحو إطلاق العنان لسيرورة التأويل، لا بدّ من استحضار قوانين النص وقوانين السياق. وفي هذه السيرورة، يكون للأحكام المسبقة دور رئيسي، كونها تشكل الكون الوحيد الذي يجعلنا منفتحين على العالم والنص معا. إنها الأساس والمنطلق المباشر لقدرتنا على التجربة والإدراك. ويعمل التأويل بوصفه سيرورة توسطية، تعطي للنص أبعاده الملموسة وكلّ تحققاته على سدّ الفجوة أو الهوة التي تفصل ماضي النص عن حاضره. ويكون للمؤول الدور المحوري في عقد هذه الصلة. وربما تكون هذه الفكرة هي النقطة الأساسية التي استند إليها النشاط التأويلي عند غادامير، وهي الفكرة التي تنبني على مفهوم التوتّر بين أفقي الماضي والحاضر والنص والمؤول ولهذا التوتر علاقة بالتاريخ. وتعتبر الدائرة التأويلية المنطلق الأساس في عملية الفهم والتأويل، لأنها هي التي تمنح النص تأطيره السياقي انطلاقا من حركة الذهاب والإياب بين الفهم الجزئي والكلي للنص. فهي تدور حول ثلاثة أقطاب؛ المؤلف التاريخي، والمؤول الذاتي، والنص في معناه الكلي. وهى دائرة يؤطرها السياق التاريخي والثقافي، وكل سؤال فيها يؤدي إلى سؤال جديد في إطار سيرورة تأويلية تقتضي وتتطلب الحوار والتفاهم من أجل امتلاك النص تاريخيا وثقافيا. فبرأي هايدغر؛ «نكون كلنا مأسورين في سياقنا أو أفقنا التاريخي الخاص. وشروط فهمنا وتأويلنا تكون محددة تاريخيا تماما مثل شروط وجودنا. فهذه الشروط التاريخية تحدد تناهي فهمنا بحيث لا يعود هناك أمامنا منفذ للتعالي عن دائرة التناهي هذه. إن دائرة الفهم المطوّق أو المحاصر بالتاريخ هي ما يعرف بالدائرة التأويلية»[19].

وإذا أردنا تأويل نصّ ما وفهمه فإن ذلك لا يخرج عن نطاق هذه الدائرة لأنها هي التي ترسم الأفق التاريخي لوجودنا الخاص. كما أنها الأساس الذي يرتكز عليه كل فهم ما للنص. إنها حركة الذهاب والإياب بين الفهم الجزئي والمعنى الكلي للنص. إننا نحاول أن نفهم الكل وندركه انطلاقا مما قد تبدّى لنا فهمه بالفعل من مجموع الأجزاء. فحركة الفهم تتّجه من الكل إلى الجزء ومن الجزء نحو الكل، بحيث نمتد بالمعنى إلى دوائر متسقة ومنسجمة، وعندئذ يتمثل معيار الفهم القويم ضمن التفاعل والانسجام بين الأجزاء والكل.

حسب هايدغر «لا يمكن التقليل من شأن هذه الدائرة، وذلك بنعتها بالفارغة كما لو تنطوي على عيب ما. فالدائرة تخفي داخلها إمكانية إيجابية وأصيلة لمعرفة ما هو أكثر أصالة، ولا يمكن أن نفهم ذلك على نحوٍ صائب إلاّ إذا اتخذ التأويل لنفسه المهمّة الأولى والدائمة والأخيرة، ألاّ يترك نفسه تفرض معارفها وآراءها المسبقة بواسطة بعض الحدوس والمفاهيم الرائجة، بل أن يحمي موضوعه العلمي بتطوير توقّعانه وآرائه المسبقة حسب “الأشياء ذاتها”»[20].

وقد وظف غادامير مفهوم الدائرة التأويلية، حيث انصبّ اهتمامه الكلي على الذات المؤوِّلة وأشكال فهمها للنص؛ من حيث كون هذه الذات والفهم معا مربوطان ومحاصران بالسياق ومتوقفان عليه. فهو يرى أن ليس بإمكان أيّ مؤول التعالي على سياقه الخاص الذي ساقه إليه تاريخه وتراثه. وقد دافع عن هذه الفكرة في مقابل فكرة الذات المؤولة المتحررة من السياق، وهي فكرة كانت عملية ومعمول بها في التأويلية الرومانسية؛ إذ تقضي بأن الذات المؤولة تستطيع الانتقال إلى أيّ سياق مهما كان، دون أن يفرض سياقها الخاص أيّ إكراه على هذا الانتقال. وقد اصطلح غادامير على هذه الفكرة “الادعاء التاريخاني الساذج“؛ أي الادعاء الذي يقضي بأن نتوغل ونتسرّب إلى روح العصر، و ننسلخ بالمقابل عن أفكارنا ومعارفنا ونفكر بأفكاره ومعارفه ونتقدم نحو الموضوعية التاريخية [21].

وقد أبان غادامير إلى أن هذا التصور لمفهوم التأطير السياقي كما تم تجسيده في الهرمينوسيا الرومانسية يستند إلى اعتقاد أساسي مفاده، أن العقل البشري يمكن أن يجرِّد نفسه من كل الأحكام والافتراضات المسبقة ويتحول إلى عقل مطلق وكامل الموضوعية. لكن القول بالعقل المطلق هو ما يرفضه غادامير، لأن العقل بالنسبة إليه، «لا يوجد إلاّ في حدود ملموسة وتاريخية؛ أي أنه ليس مالكا زمام أمره بل يظل متوقفا دائما على السياقات والظروف التي يشتغل فيها ويمارس فيها فعله»[22].

إن ما يثير الانتباه في الفكرة التي تبنتها الهرمينوسيا الرومانسية بشأن العقل المطلق والتجرّد من كل الأحكام المسبقة، هو ما تنطوي عليه هذه الفكرة من ادعاء بأن لنا الحرية المطلقة في التخلي عن تصوراتنا وأحكامنا المسبقة وتبنّي أحكام الآخر والانخراط فيها بصورة كلية.

إن الأحكام المسبقة تشكل عناصر أساسية ومتنوعة في الفهم، وهي عناصر مرهونة ومتوقفة في طبيعتها على سياقنا التاريخي لأنها معطاة ومحددة بهذا السياق. بمعنى أن الارتباط السياقي لمختلف التأويلات التي نسندها لنص ما وبالتالي فهمه، يعود أساسا إلى الارتباط السياقي لافتراضاتنا وأحكامنا المسبقة.

إن هذه الأحكام والافتراضات المسبقة تشكل الأداة المركزية التي تتحكم في كل التأويلات المتطرفة والقصوى؛ فهذه الأحكام بعد مراجعتها واختبارها تقوم بتقليص حجم كل التأويلات وتكثيفها كما تقوم أيضا بتحديد أوجه التحيين داخلها؛ أي تحديد مجمل الممكنات التأويلية القابلة للتجسيد من خلال القراءات المتنوعة والمتعددة.كما أن الأسئلة التي يطرحها القارئ على النص وكذا المسيرات التي يحاول رسمها ليلج من خلالها عالم النص تلقي المزيد من الضوء على مفهوم الأحكام المسبقة. والتأويل ـ من خلال مفهوم الأحكام المسبقة ـ يملك صلة وثيقة بالانتقاء السياقي، والانتقاء السياقي معناه خلق سيرورة أو استراتيجية تأويلية يتم وفقها تنظيم وتكثيف عناصر النص، ويتم وفقها كذلك تحيين الترسيمة الثقافية الخاصة بكل قارئ. هذا التصور يجعلنا ندرك أن المعنى، هو نتاج أو حصيلة إجراء تأويلي محكوم باستراتيجية. وهذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال افتراض وجود حكم مسبق عن المعنى تختزنه التقاليد والتراث والموسوعة الثقافية للقارئ. بذلك تشكل الأحكام المسبقة الطابع المنظّم للفعل التأويلي؛ أي تنظيم الدلالة في مسيرات تأويلية لها علاقة بالثقافي والتاريخي.

إن النص، من هذه الزاوية، ليس شكلا مجردا يخاطب قارئا مجردا، فمثل هذا التصور للنص يخلق صورة تعميمية للقارىء ويضفي معنى مطلقا على النص، في حين أن النص تكون له طبيعة تاريخية ويخاطب قارئا تاريخيا، أي قارئا يحيا في إطار تاريخي قد يكون مغايرا لتاريخية النص، مما يسمح بإمكانية تعدد تأويله بناء على دور القارىء في فهمه وتمثله لهذا النص. وهكذا يمكن القول بأن تاريخية النص تعني؛ أن النص قد كتب بواسطة شخص ما، عن شيء ما، لكي يقرأه شخص ما، ويعدّ هذا الإجراء حقيقة تاريخية يثبتها ويؤكّدها النص باعتبار أن ما يقوله يكون موجها دائما لأناس يعيشون في عصر ما بكل أشكاله الثقافية والاجتماعية والدينية… ومن خلال علاقة النص بالقارىء يدخل النص في سياق ثقافي واجتماعي غريب عليه؛ إنه سياق قارئ يحيا في زمان ومكان ما آخر. ومهمة التأويل هي تجاوز الاغتراب التاريخي للنص عندما يدخل النص في إطار أو سياق غريب عليه ولا يستوعب فيه. وتجاوز الاغتراب هنا يقتضى عملية امتلاك، وهو مصطلح يعني أن يجعل المرء ما كان غريبا عليه مِلكا له، وعملية الامتلاك هذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال الحوار الذي يسعى إلى الفهم؛ فهم تاريخية النص وما يقوله لنا؛ «إن فهم نص ما، هو أن نكون مستعدين لتركه يقول شيئا ما، لأن الوعي المشكل في التأويل يجب أن يكون مفتوحا بسهولة على تغاير النّص وتعدده (…)، يعني أن نضع في اعتبارنا أننا مسبوقين، بكون النّص ذاته يعرض في تغايره، ويكتسب كذلك إمكانية معارضة حقيقته العميقة مع التصورات المسبقة للقارئ»[23]. فتأويل النص، إذن، عملية يمكن أن تتم بمعالجة النص بوصفه بناءً ثقافيا؛ من جهة كونه جزءا من الثقافة التي أنتجته، لكن طبيعة هذه الثقافة يمكن أن تُفهم انطلاقا من تأويل هذه النصوص التي أُنتجت فيها. فتأويل النص ليس مجرّد عملية نصية، بل عملية سياقية كذلك.

إن النص من هذا المنظور هو أساسا بناء ثقافي، فبناؤه وإدراكه ونمط اشتغاله كل ذلك لا يمكن أن يفهم إلاّ من خلال التراث بوصفه نصا ثقافيا عاما مولّدا لكل النصوص الخاصة بما فيها العمل الفني نفسه. من هذه الزاوية ندرك أن التأويل عند غادامير هو ممارسة تستحضر السياق الثقافي (التراث) الذي يقوم بتخصيص كل الأفكار والقيم والمعتقدات تخصيصا يدرك على مستوى الزمن من خلال إدراجها ضمن مرحلة تاريخية ما (تاريخانية القيم الإنسانية) وإعطائها مضمونا من خلال صبّها داخل وعاء نصّ الثقافة الذي يعطيها تلوينا خاصا.

وتقضي القاعدة التأويلية بوجوب «فهم الكلّ على أساس الجزء وفهم الجزء على أساس الكلّ، إنها القاعدة البلاغية القديمة التي نقلتها الهرمينوسية الحديثة من فن الكلام إلى فن الفهم. وفي كِلا الحالين، فإننا نكون بإزاء علاقة دائرية، فأسبقية المعنى التي تحكُم وتحدّد تصور الكلّ تصبح فهما ظاهرا بناءً على الأجزاء التي يتم تحديدها على أساس هذا الكلّ (…) وقد ميّز شلايرماخير في هذه الدائرة التأويلية للكلّ والجزء مظهرا موضوعيا وآخر ذاتيا، فكما يجب إعادة وضع كلمة معزولة في سياق الجملة، يجب كذلك إعادة وضع النص في سياق مؤلِّفه، وأن يُعاد بالنص بدوره إلى مجموع الجنس الأدبي الذي يندرج ضمنه؛ أي الأدب. ومن جهة أخرى، يجب إعادة وضع النص نفسه بوصفه تجليا للحظة الإبداع في مجموع الحياة الروحية لمؤلِّفه، فلا يتمّ الفهم إلاّ في مثل ذلك المجموع الذي يعدّ في الوقت نفسه موضوعيا وذاتيا. أما ديلتاي، فيتحدّث وهو بصدد توسيع هذه النظرية عن “البنية” وعن “إعادة الأشياء إلى النقطة المركز” التي يتوقّف عليها فهم الكلّ، إنه يحوِّل إذن إلى العالم التاريخي ما كان يشكِّل دائما مبدأ لتأويل النصوص، أي يجب فهم النص انطلاقا من النص نفسه»[24].

وفي اعتقاد غادامير فإن كل ما قاله شلايرماخير والرومانسية عامة بصدد الحديث عن ذاتية الفهم، يبقى غير مقنِع، لأننا عندما نفهم نصّا ما، فإننا لا نحلّ محلّ الآخر، ولا يتعلّق الأمر باختراق الحالة الذهنية والروحية للمؤلِّف، فليست المسألة سوى إدراك دلالة النص من كلّ ما تمّ نقله إلينا،«إن المهمّة التي تسند للتأويلية هي الكشف عن معجزة الفهم، لا بوصفه تواصلا خارقا وعجيبا بين الأرواح. إنما بوصفه مشاركة في بلورة معنى مشترك»[25]. أما الجانب الموضوعي لهذه الدائرة، فيقتضي أن يوصف بنمط آخر غير الوصف الذي قدمه شلايرماخير، لأن ما نوجد عليه من علاقة مع التراث الذي ننتمي إليه هو الذي يحددّ ويتحكّم في أفكارنا ويشيِّد ويوجّه في الوقت نفسه فهمنا.

حسب غادامير، «إن هذه الدائرة ليست إذن ذات طبيعة صورية، فهي ليست لا ذاتية ولا موضوعية، إنها لا تعمل إلاّ على وصف عملية الفهم من حيث هي عملية مكمِّلة لحركة التراث ولحركة المؤوِّل. ولا تُعدّ أسبقية المعنى التي توجّه فهمنا لنصّ من النصوص فعلا ذاتيا، ولكنها تتحدّد على أساس المجموعة أو العشيرة التي تصِلنا وتربطنا بالتراث (…) إن دائرة الفهم ليست على الإطلاق دائرة “منهجية” إنها تشير إلى عامل بنيوي أنطولوجي للفهم »[26].

وتبدو دلالة هذه الدائرة أساسية بالنسبة لكل سيرورة تأويلية أو أي إجراء يخص نشاطات الفهم، ويترتب عن هذه الدلالة خلاصات تأويلية في غاية الأهمية، بمعنى آخر إن كل تأويل يمكنه أن يتصف بوصفه جملة علاقات دائرية بين الكل وأجزائه. هذا التمييز بالعلاقة الدائرية ينبغي له رغم ذلك أن يُكمَّل عبر تحديد إضافي، عادة ما يعبّر عنه غادامير بـ “توقع الانسجام الكامل” «ويعد هذا المفهوم بحقّ شرطا أوليا ذا طبيعة صورية يوجه كل فهم ما، وهذا يكشف بأن شيئا ما لا يمكنه أن يكون معقولا وجليا إلا إذا قدم فعليا وحدة معنوية متكاملة ومنسجمة، لأننا في كل مرة نقرأ فيها نصا ما، فإننا نفترض وجود انسجام متكامل»[27].

يبدو هذا المفهوم دائم الفعالية عندما يتعلق الأمر بتحقيق فهم خاص للنص. فهو يشير إلى أنه ليس هناك شيء مفهوم إذا لم يتقدم فعليا تحت إطار دلالة منسجمة، «ويبدو أكيدا، أن الفهم هنا أيضا، هو امتلاك معرفة عن الذات نفسها وهو في مقام ثان استخراج رأي الآخر ومحاولة فهمه. من هنا يغدو الشرط الأولي للتأويلية هو الفهم المسبق الذي ينشأ عن الاهتمام بالشيء نفسه»[28]. وقد تولّد عن هذا التصور مفهوم “الانتماء” الذي يعني أن عامل التراث في الوضع التأويلي التاريخي، يتحقق بفعل الامتلاك الجماعي لأحكام مسبقة جوهرية ومؤسِّسة. لأن الفهم هو الوجود في علاقة مع الشيء نفسه الذي يظهر عبر ومع التراث أو النص.

إن الطبيعة الحوارية التي يشيّدها هذا النمط التأويلي عن طريق الانتماء إلى التراث، يوفّر أمام المؤوِّل فرصة لعبور، وتجاوز عائق الذاتية والموضوعية،كما تطرح السيرورة التأويلية نفسها وسيطا بين التصورات التي يكوِّنها هذا المؤوِّل عن الشيء، انطلاقا من وعيه التاريخي بهذا الشيء، والتصور التاريخي الذي يقدّمه التراث. بمعنى آخر، إن فكرة الانتماء هذه تطرح أمام المؤوِّل صعوبات على مستوى الزمن تجعله مترددا أثناء عملية التأويل بين انتمائه إلى تراث ما، وبين قراءته التأويلية لما يُطرح أمامه من قضايا ومواضيع للمعالجة. وعليه يطرح غادامير فكرة “المسافة الزمنية”. فالمسافة الزمنية التي تفصل المؤوِّل عمّا يريد تأويله تظلّ قائمة بوصفها مدخلا أساسيا للوعي الاغترابي. وليست المسافة الزمنية هوة ينبغي تخطيها وتجاوزها لإيجاد الماضي، فهي في واقع الأمر الأرضية التي تحمل المستقبل والمكان الذي يتخذ الحاضر أصلا له، «فاتخاذ المسافة ليس مجرد إجراء خارجي يقوم به المؤول، كما أنها ليست مجرد ابتعاد زمني أو ثقافي عن النص، بل إنها تقوم داخل النص نفسه وذلك بين لغة زمن ومكان محددين؛ أي بين لغة تاريخية وعارضة وبين معنى يفتحنا على عوالم دائمة التجدد وقابل للاستعادة التأويلية ضمن شروط مغايرة. وهكذا، فإن المسافة ولدت مع اللغة ذاتها كما أن معاصر نص ما يخدع نفسه حين يتوهم أنه في موقع محظوظ من هذا النص بالنسبة لمؤولي العصور اللاحقة»[29].

إن المسافة تعدّ شرطا أساسيا في إنتاج وتداول فهم وتأويل موضوعيين للنص، حيث تساهم في تأطيره سياقيا، ولهذا التأطير صلة وثيقة بالبعد التاريخي. إنها إذن، تجسد مهمة من مهام التأويل الفعلية المتمثلة في البحث عن الظرف والشروط التاريخية البانية للفعل التأويلي. إذ أن «من بين الأمور والغايات التي تستهدفها التأويلية هي مقاومة البعد الثقافي ويمكن لهذه المقاومة أن تدرك ذاتها عبر تصورات زمنية خالصة، أي كمقاومة للابتعاد أو الإقصاء الممتد عبر القرون أو عبر تصورات تأويلية حقيقية؛ أي كمقاومة للابتعاد عن المعنى ذاته بمعنى الابتعاد عن نسق القيم الذي يقوم عليه النص. بهذا المعنى يقرب التأويل ما كان شيئا غريبا عن الذات المؤولة أو يساوي بينه وبينها أو يجعله معاصرا ومماثلا لها. وهذا يعني، حقيقة، أن التأويل يحول ذلك الشيء الغريب المتباعد إلى شيء خاص بالذات ومتملك لديها»[30].

فهذه المسافة لا تكتفي ولا تقتنع بإقصاء الأحكام المسبقة التي تمتلك طبيعة خاصة، بل هي تحاول الكشف عن أحكام مسبقة تؤسس وتوجه الفهم الحقيقي. وهي بهذه الصيغة تساعدنا في غالب الأحيان في الإجابة عن السؤال النقدي للسيرورة التأويلية والمتمثل، أساسا، في التمييز بين الأحكام المسبقة الصحيحة التي تؤمّن لنا الفهم، والأحكام المسبقة المضللة والخاطئة التي تتسبب في سوء الفهم. من ثمّ، فإن الوعي الهرمينوسي سوف يتضمن وعيا تاريخيا، حيث سيأخذ بعين الاعتبار كل الأحكام المسبقة التي توجّه الفعل التأويلي والإجراءات الخاصة بنشاط الفهم. لذا فالحكم المسبق لا يمكنه أن يتصرّف فينا باعتباره كذلك، إذا لم نُعِره اهتماما ونأخذه بعين الاعتبار. ولا ينبغي أن يبقى ثابتا، بل لا بدّ من تفعيله وإثارته. وما يجعله كذلك هو بالضبط، ثمرة اللقاء المتجدد مع التراث، خاصة وأن كل فهم يستند أساسا، على شيء سابق يدعونا [31].

يتأسس التأويل إذن، انطلاقا من التوتر الكائن بين البعد والقرب، أي بين الألفة والغرابة، لكن التوتر الذي يهدف إليه غادامير لا علاقة له بالتوتر السيكولوجي، فهو بالأحرى دلالة وبنية التاريخية التأويلية، لأن التأويل يلتمس وضعية الوسيط بين الألفة والغرابة؛ فالمؤول يتنازعه انتماؤه إلى تقليد أو سياق معين والمسافة الكائنة بينه وبين المواضيع باعتبارها حقلا لأبحاثه واستقصاءاته.

«إن ما يحققه وعينا التاريخي دائما هو عدد من الأصوات التي يتردد فيها صدى الماضي الموجود فقط في تعدد هذه الأصوات: وهذا ما يشكل جوهر الموروث الذي نريد المشاركة فيه ونظفر بجزء منه. إن البحث التاريخي الحديث نفسه ليس بحثا فحسب، بل هو يلعب دور الوسيط في نقل الموروث فنحن لا ننظر إليه فقط ضمن إطار قانون التقدم والنتائج المكفولة، إنما نصنع نحن أيضا تجاربنا التاريخية في الوقت ذاته، شريطة أن يرتفع منها كل مرة صوت جديد يتردد فيه صدى الماضي»[32].

فالفعل التأويلي، هو حوار متجدد بين الماضي والحاضر، وهو حوار يقوم على آلية الفهم العميق للنص. بهذا الفهم تصبح المهمة الحقيقية للتأويلية، حسب غادامير، هي تجاوز اغتراب الوعي الإنساني سواء كان موضوع هذا الوعي هو الفن أو الدين أو التاريخ، أو أيّ ظاهرة إنسانية تحتاج إلى الفهم والتأويل لتصبح مألوفة في عالمنا. كما أن تجاوز هذا الاغتراب انطلاقا منا لفعل التأويلي، يعني أن يصير صوت الماضي مألوفا بالنسبة لنا خاصة حينما ندرك الدور الذي أنيط به تاريخيا. وبالتالي يندمج في عالمنا لتحقيق نوع من الانتماء باعتباره عنصرا شاهدا على تاريخنا وتقاليدنا وأعمالنا الفنية. وبذلك يكون تجاوز اغتراب الوعي الجمالي هو نوع من تجاوز اغتراب الوعي التاريخي. بالإضافة إلى هذا، «هناك مؤشر آخر دال على جدل الانتماء (المشاركة) والمسافة يقدمه مفهوم اندماج الآفاق. وحسب غادامير، إذا كان شرط تناهى المعرفة التاريخية، في الواقع، يقصي كل تحليق، كل تركيب نهائي على الطريقة الهيغلية (هيغل)، فإن هذا التناهي يمكن أن يكون شيئا آخر غير كونه منغلقا في وجهة نظر ما. فحيثما يكون سياق ما، يكون هناك أيضا أفق قابل للتقلص أو التوسع»[33].

إن الدائرة التأويلية عند غادامير لا تُدرك إلاّ باعتبارها مشاركة وحوارا بين آفاق تأويلية متباينة. من خلال هذا التصور ستبدو اللغة، انطلاقا من خصائصها الذاتية، ممارسة إنسانية كونية يشكل التاريخ، باعتباره زمنية إنسانية، أفق تحيينها. فجوهر اللغة لا يكمن في الكشف عن كون مرجعي أو ذهني معطى بصورة نهائية، فاللغة ليست مستودعا ولكنها إنتاج، والإنتاج معناه الخروج من الدائرة الضيقة للتعيين المرجعي إلى أكوان دلالية تحيل على الثقافي والرمزي، كما أن المعنى لا يوجد خارج مدار ما ترسمه اللغة.

إن اللغة، هي الوسط الذي يضعنا في علاقة؛ أي إنها سيرورة التوسّط الإلزامي التي يتحقق بموجبها التفاهم، وهي من هذه الزاوية شرط رئيسي للحوار الهرمينوسي، إنها تشيّد وسطا مشتركا وتنقل التراث وتدمج الآفاق وتُقحم المتحاورين (النص والمؤول) في نشاط إنتاجي من السؤال والجواب وتجبرهم على إيجاد لغة مرجعية متفق عليها، كما أنها تدخلهم في سيروة الفهم (أو تحثهم على إيجاد طرق متنوعة يتم بواسطتها تحقيق الفهم) وتجسّد فعل الفهم ومهارة التأويل.

والتأويل أيضا، مثله مثل المحادثة، حلقة من حلقات سلسلة الجدل القائم بين الظاهر والمستتر ، والسؤال والجواب. والسؤال والجواب ليسا فقط استنطاقا أو مساءلة للنص تتوخى حلاّ أو حلولا معينة، ولكنهما في العمق نقد وحوار، وكل حقيقة إنسانية تتأسس على هذا الحوار. بحيث يتحول التأويل إلى علاقة أصيلة بالحياة وخاصية تاريخية هي قيد التحقق الفعلي بطريقة ظاهراتية؛ أي إن هذه العلاقة تتحقق بمقدار ما توفّق في الإبانة عن معانيها ودلالاتها اللغوية أثناء عملية تأويل النصوص.

هكذا نجد أن المبدأ الذي يلخص التأويل عند غادامير هو «أن الوجود الذي يمكن أن يفهم هو اللغة»[34]. فالانتماء الأصلي إلى الوجود والعالم، لا ينفصل بالمرّة عن الانتماء الأصلي إلى اللغة كذلك. إن الوجود تاريخ وهو كذلك تاريخ لغة. لذا«فأهمية وشمولية التأويلية نابعة من كون الإنسان حيوان منتج للعلامات (…) وتأويل وفهم العلامات هما من أجل هدف واحد هو توفير قاعدة موضوعية للفهم، وضمان (…) حقيقة تأويلية، والتي يجب أن تختلف عن الحقيقة المنطقية البسيطة والحقيقة الميتافيزيقية »[35].

السميوزيس اللامتناهية والتفكيكية (بورس– دريدا)

شكل تصور بورس لمفهوم السميوزيس اللامتناهية أرضية خصبة لمنطلقات جاك دريدا التفكيكية. «حيث انصب اهتمام دريدا، في الفصل الثاني من كتاب De la grammatologie (1967ص 42 وما بعدها) على البحث عن سلطة معرفية تضفي نوعا من الشرعية على محاولته لضبط حدود سميوزيس للعب اللامتناهي والاختلاف والنمو اللولبي للتأويل. ولقد كان بورس من بين الأسماء التي استشهد بها بعد سوسير وجاكبسون»[36]. فإذا كان بورس يقر في غير ما موضع في كتاباته بأننا نفكر بواسطة العلامات والإنسان حوار للعلامات، فإن دريدا يقر بالشيء نفسه لكن بتعديل بسيط يضع فيه دريدا مفهوم النص بدل مفهوم العلامة حيث يؤكد بأنه ” لا شيء خارج النص” .

انطلق دريدا في تحديده مفهوم “التفكيك” في نص “رسالة إلى صديق ياباني“، الوارد ضمن “الكتابة والاختلاف“،حيث اعتبر أن مشكلة هذا المفهوم لا تكمن في صعوبة فهمه أو إشكالية ترجمته إلى لغات أخرى فحسب، بل تكمن في العمق في أن جميع اشتقاقاته ومفرداته ومتعلقاته اللغوية والفلسفية قابلة بدورها للتفكيك، أو هي فُككت لتوها! ويتابع دريدا، في عبارة تضيف المزيد من الغموض بدل إجلاء بعضه: ما الذي ليس تفكيكياً؟ كل شيء، بالطبع! ما التفكيك؟ لا شيء بالطبع[37]! فلا شيء خارج التفكيك كما لا شيء خارج النص .

ولقد سعى دريدا بمفهوم التفكيك إلى زعزعة أسطورة المعنى الثابت والتشكيك فيه، وإضاءة تطرف اللغة، واللعب اللانهائي داخل حركة المعنى الكفيل بنسف كل النصوص والأنساق الموحدة. وهو أيضاً سعي إلى زعزعة استقرار الثنائيات الميتافيزيقية الشهيرة،مثل كلام/كتابة، حضور/غياب، حياة/موت، هوية/اختلاف، فراغ/امتلاء، معنى/لامعنى، عقلاني/عاطفي…

وإن أحد أبرز السبل الحجاجية ذات المنحى التشكيكي التي بنى عليها دريدا بعض تصوراته هي في الأصل مستمدة من أبحاث اللساني فرديناند دي سوسير، وهي تلك القائلة بأن الأنساق الصوتية والكتابية (أو “الدال” في العبارة التقنية) والمعاني (أو “المدلول”) داخل شبكات لغة ما، إنما تدين بهويتها ليس إلى سماتها الذاتية، بل إلى اختلافاتها الاستبدالية والمركبية عن سواها من أصوات كلامية، وعلامات كتابية، أو تصورات مفهومية. واستنتج دريدا أن السمات المميزة للدال والمدلول ـ وهي السمات التي تدخل على الدوام في شبكة من الاختلافات ـ ليست حاضرة أبداً، كما أنها في الآن ذاته ليست غائبة أيضاً؛ ونتيجة كهذه قادته إلى نحت مفردة “اختلاف” بمعنييها (الإرجاء والمغايرة) §. وفي رأي دريدا، إن المعنى يولد عن طريق دخوله في حال اختلاف مع عدد لا حصر له من المعاني الأخرى البديلة، وأن مغزاه بالتالي يخضع لعمليات إرجاء ومغايرة وبالتالي لعملية تشظي وتشتيت.

إن ما قامت التفكيكية ضده هو فكرة المركز، بوصفه مرجعا ينطلق منه المعنى أو يتمركز حوله. بمعنى آخر، فإنه لا وجود ، من جهة نظر دريدا ، لموقع يمكن النظر إليه باعتباره أصلا ولا مكان في قاموسه يتحدث عن هوية ثابثة لشيء ما. ولا وجود عنده لبداية أو نهاية محددتين. ولا مكان خارج النص يمكن انطلاقا منه تثبيت وتحديد ووضع حدود للعب الدوال اللسانية. وأمام غياب المركز الثابت الذي يمكن أن يحال إليه النص في إظهار المعنى وتجسيده، فإن البديل في الاستراتيجية التفكيكية هو اللعب الحر للدوال، والتلذذ بإنتاج سيرورات تدليلية لامتناهية.

إن فكرة المركز هذه، هي ما نطلق عليه، من زاوية أخرى، الكم الدلالي المفترض الذي تقود إليه كل العناصر المتحققة من خلال رحلة تقليصية تعود بالعالم إلى حالة تجريدية قصوى تمثل المضمون الدلالي الكلي للنص. فالنص لا مركز له، وهو إن وجد«لا يشكل بؤرة ثابتة، بل يعد وظيفة، أي ما يشبه اللاموقع الذي تستبدل داخله العلامات المواقع فيما بينها »[38]. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن لا جدوى من البحث عن حقيقة أو أصل أو بداية، أو استعادة ما ضاع من خلال التمثيل، مادام كل شيء يتم داخل العلامات. فالنص عبارة عن مجموعة من الدوال التائهة المتملصة باستمرار من مدلولاتها ضمن لعبة تأجيل أبدية. واستنادا إلى هذه اللعبة الدائمة «يشكل غياب المدلول النهائي لعبا لا محدودا، أي تدميرا للوجود اللاهوتي لميتافيزيقا الحضور».[39]

إن الفحوى الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي تفكيك “ميتافيزيقا الحضور”، التي تظهر أساسا في فكرة “البنية” المتضمنة لمفهوم المركز الذي يضع حدّا لكل لعب حر للدلالة. ففكرة البنية مرتبطة بفكرة المركز أو نقطة الحضور، وبأصل ثابت. ووظيفة هذا المركز ليست مجرد وظيفة لإحداث توازن للبنية أو لتنظيمها، وإنما في وضع حدّ لما يمكن أن نسميه لعبا حرّا (…) وتاريخ مفهوم البنية برمته – وهو قديم قدم الميتافيزيقا – يجب أن يستوعب بوصفه سلسلة حلقات من استبدالات مركز بمركز (مركز يحل محل مركز آخر). وقد أخذ المركز على التوالي أشكالا أو أسماء مختلفة. فتاريخ الميتافيزيقا، مثل تاريخ الغرب، هو تاريخ هذه الاستعارات والكنايات المختلفة. إن منشأه وأصله (…) هو حتمية الوجود بوصفه حضورا بكل معاني هذه الكلمة. ومن الممكن الإشارة إلى أن كل الأسماء المرتبطة بالأسس والمبادئ، أو المركز، تظل دائما تشير إلى حضور ثابت مثل: الماهية والوجود والجوهر والأصل والغاية والطاقة والتعالي والوعي….[40].

تعني ميتافيزيقا الحضور، في أبسط تعريف لها، القول بوجود مركز أو سلطة خارجية تمنح للمفردات والجمل معناها، وتعمل على تأسيس مصداقيتها. وحيث إن اللغة تكتسب مصداقيتها من إحالتها إلى هذا المركز أو تلك السلطة الخارجية، فإن هذه المفردات في استعمالاتها تعني حضورا لهذا المركز، «إن ميتافيزيقا الحضور هي التعبير الذي وجده دريدا عند هايدغر، ويعني بها الاعتقاد بوجود مركز (وهو ما يعنيه الحضور) خارج النص أو خارج اللغة يكفل ويثبت صحة المعنى دون أن يكون هو قابلا للطعن فيه أو البحث في حقيقته. ويقول دريدا إن مثل هذا الموقف يعتبر مثاليا في جوهره، وأن هدم الإحالة المذكورة معناه أيضا هدم المذهب المثالي أو الروحي… يقول دريدا إن تاريخ الميتافيزيقا قد دأب على إسناد أصل الحقيقة إلى العقل أو المنطق… وإن تاريخ الحقيقة، وحقيقة الحقيقة كان دائما يستند إلى… التحقير من شأن الكتابة وقمعها خارج الكلام المكتمل»[41].

إن ما فعلته التفكيكية هو التشكيك النهائي في وجود مركز مرجعي يُسند للأشياء وجودها الحقيقي ويمكِّن اللغة من التدليل. إن التشكيك في هذا المركز يؤكّد بالمقابل استحالة الحضور في الاستراتيجية التفكيكية ويعطي فرصة كبيرة لاستحضار مفهوم الغياب. كما أن حضور ذلك المركز المحوري الخارجي داخل النص أو اللغة يرتبط دائما بالغياب؛ أي هيمنة الخطاب الاستعاري. ويصبح اللاتحديد والتشظي ولانهائية التأويل من أبرز ملامح النص. بهذا، لم يعد لوجود الحضور داخل النص أو النسق اللغوي أيّ مبرِّر، كما أن وجوده سيظل مقرونا بالغياب وهو ما يوضحه دريدا في قوله: «إن لعب الاختلافات يعني تركيبات وإحالات تمنع أن يكون أي عنصر بسيط، في أية لحظة وبأي شكل من الأشكال، حاضرا لذاته وفي ذاته. وسواء كان الأمر متعلقا بالخطاب الشفوي أو المكتوب فإن أي عنصر لا يمكنه أن يشتغل بوصفه علامة دون الإحالة على عنصر آخر لا يكون هو نفسه حاضرا حضورا بسيطا. هذا التسلسل يجعل من كل عنصر (وحدة صوتية كان أو خطية) متكونا انطلاقا مما يوجد فيه من العناصر الأخرى من السلسلة أو النسق. إن هذا التسلسل أو النسيج هو النص الذي لا ينتج نفسه إلا من خلال تحويل نص آخر. ففي العناصر والنسق لا شيء يكون أبدا عدما أو حضورا وغيابا بسيطا، إذ لا وجود كلية إلا للاختلافات وآثار الآثار»[42].

إن الحضور، إذن، هو أساس المعرفة الحقيقية التي تمتلكها الذات. واللغة هي التي تسمح لهذه الذات بالتعبير عن هذه المعرفة تجاه العالم الخارجي. إن هذه الثقة في الحضور وفي اللغة – وهو ما يرفضه دريدا – هي ما يسميها جاك دريدا بمركزية الصوت أو التمركز الصوتي الذي يلزم تفكيكيه.

إن غياب مدلول نهائي ومحدد جاء نتيجة تبني هؤلاء التفكيكيين لاستراتيجية عامة أطلق عليها دريدا الاستراتيجية العامة للتفكيك.

وتتألف الاِستراتيجية التفكيكية أساسا من[43]:

ـ تحديد التقابلات الثنائية أو السلاسل الهرمية الميتافيزيقية المهيمنة على النص أو الواقعة.

ـ تعيين الوظيفة التمييزية أو الاِختلافية لسمات الملتبِس أو ما لا يمكن حسمه وتحديده.

ـ زحزحة هذا التقابل عن موقعه، وإعادة صياغة هذه الإشكالية في ظل المقاربة التفكيكية.

وقد اختزل غريماص، هذه الإشكالية في نص طويل، حيث بدأ بالتساؤل فيما إذا كانت منهجية دريدا كما يوظفها النقد الأدبي الأمريكي المسمّى تفكيكيا، منهجية بانية ومنتِجة للمعنى، أم أنها مجرد إجراء افتراضي استكشافي، و”لحظة” من بين لحظات الممارسة التأويلية. يقول گريماس:«حسب دريدا وتلامذته، خاصة جوناثان كالر، فإن التفكيك يتضمن العمليات الآتية:

اكتشاف التقابل الثنائي المهيمِن على النص وتعرية المسلمات الميتافيزيقية والإيديولوجية لهذا التقابل ثم تبيان كيفية تفكيكه ونقضه داخل النص ذاته المفترَض أنه مؤسَّس عليه وقلب هذا التقابل، بحيث ما كان هامشا سيصبح مركزا والعكس، ثم زحزحة هذا التقابل عن موقعه وإعادة صياغة الإشكالية في ظل هذه المقاربة.

يلزم التأكيد إذن على أن التفكيك لا يكتفي فقط بمجرد القلب للتصنيف الهرمي المتحكم في هذا التقابل، ولا يكتفي بالرفض الكلي له، على العكس، فإن التفكيك يحافظ على التقابل في الوقت الذي يقلب فيه كل ما يتعلق بسلاسله الهرمية، مزحزحا بذلك نقطة تمفصله. لهذا السبب يمكن القول إن التفكيك يحتوي على قوة تخريبية، وبالتالي خلاّقة. فعن طريق تفكيك بعض التصنيفات الهرمية أو الأنساق المعيارية، يبين دريدا الطابع الإيديولوجي و/ أو البلاغي لما كان يبدو من قبل شيئا “طبيعيا”، بديهيا مسلّما به.

ومعظم المفاهيم التي حللها دريدا “تمرّ” عبر الآلة التفكيكية – وعلى العكس – فإن طريقة اشتغال هذه الآلة تحدد المواقع الفلسفية (والسميائية) لدريدا: إن الميتافيزيقا الغربية تفضل الصوت عن الكتابة لكونها ظلت سجينة مفهوم الكينونة بوصفه حضورا، كما أن مفهوم العلامة بوصفه كيانا يوحد بين الدال والمدلول ظل هو الآخر متضامنا مع تراث تيولوجي كامل (الله هو المعقول والمدلول في ذاته Signatum,en Soi). إن مفهوم المركز أو الأصل هو الذي يؤسس الخطاب، وبالتالي فإن التخلي عن هذا المركز يقود إلى تشتت وتشظي الذات الموحدة، وينتج عن ذلك تصور آخر للخطاب،وهو تصور يؤمن باللعب الحر للدوال وتشتيت المعنى وإنتاج سلسلة لامتناهية من الإحالات أو البدائل »[44].

يضع هذا النص استراتيجية دريدا التفكيكية ضمن سياقها التاريخي، بوصفها أداة من جملة أدوات أخرى لتأويل النصوص، وتعرية أسرارها الدلالية، عبر تفكيك بنيتها الهرمية القائمة على التقابلات الثنائية،« وحركات التفكيك لا تلتمس البنيات من الخارج. بحيث لا يمكنها أن تكون فعّالة وذات جدوى إلاّ إذا ما سكنت داخل هذه البنيات، وحاولت استنطاقها بصيغة من الصيغ»[45].

تهدف هذه الاستراتيجية إلى التشكيك في كل شيء، وتصديع بنية الخطاب وتدمير دعائم بنية تمركز العقل وتقويض الأصل الثابت، وما يرتبط به من مفاهيم التعالي والقصدية؛ فينفتح النص على آفاق لامتناهية بفعل نسق الاختلافات. ويعلن التفكيك عن ولادة جديدة للنص بوصفه لعبة حرة للدوال مولِّدة باختلافاتها مدلولات لا حصر لها؛ ولأنها مدلولات غير مستقرة، تبقى مؤجّلَة ضمن نسق الاختلافات ومحكومة بحركة حرة أفقية وعمودية لامتناهية.

هذه الاستراتيجية جعلت من الممارسة التأويلية فعلا لا متناهيا، دخل معها النص تجربة انفلات قرائي، وهي تؤكّد أن النصوص تحتمل كل تأويل حتى أكثرها تناقضا، «فأن يكون التأويل لا متناهيا معناه أن كل الأفكار صحيحة حتى ولو تناقضت فيما بينها، وكل الإحالات ممكنة حتى ولو أدّت إلى إنتاج مدلولات عبثية وهذا أمر يتناقض مع المبادئ المؤسسة للعقلانية الغربية وقد يؤدي إلى تدميرها»[46].

إن التأويلات لامتناهية، كما أن محاولة الإمساك بدلالة نهائية سيؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية لا كابح لها، «إن عملية إنتاج التفكيك ذاتها هي بالضرورة إنتاج نص. وكل كتابة نقدية من هذا النوع تحتوي نقطتها العمياء الخاصة بها، وهو جانب مقبول في الاستراتيجية التفكيكية. إن كل تفكيك يفتح نفسه أمام تفكيك آخر. معنى ذلك أن الإنتاج النهائي لقراءة تفكيكية لا يمكن أن يكون نهائيا، لكنه مجرد خاتمة تخضع هي نفسها لعملية محو جديدة»[47]. وهو ما يعني مثولنا أمام توالد إيحائي من طبيعة سرطانية يمكن التمثيل له على النحو الآتي:

«فداخل هذه الترسيمة يقوم تعبير بسيط، (الانتقال من تعبير إلى تعبير)، في لحظة ما بفتح سلسلة جديدة من الإيحاءات المزيفة التي ينتفي فيها أيّ رابط بين مضمون العلامة الأولى ومضمون العلامة الجديدة».[48]

لقد ركز دريدا على الطابع اللامتناهي والحركية الدائمة للسميوزيس في بعدها النظري؛ فالعلامة في عرف دريدا ماثول لا هوية لها إلا انطلاقا من التحولات التي تلحقها عبر المؤولات «فالخاصية التي يتمتع بها الماثول هي أن يكون هو نفسه وفي الوقت نفسه أن يكون شيئا آخر، أن يتم إنتاجه باعتباره بنية من الإحالات ليلعب مع نفسه، إن الخاصية التشويشية التي يتمتع بها الماثول تجعله مطلقا بعيدا عن نفسه (propre, proprius »[49]وبالتالي، فإن منطق دريدا، يكون مصير المعنى دائما إلى التفكيك ليقودنا بعيدا، في مكان ما وفي هوية غير هويته الأصلية، ومن هنا أيضا عدم الاستقرار داخل أي مشروع تأويلي الذي لن يكون في الأصل سوى الحركة الدؤوبة لسيرورة السميوزيس، التي ستصبح هنا ذلك الكل الدلالي الذي لا يدخل في الحسبان الطريقة التي يتم بها بناء وتشكل العلامات.

لذلك فالنص من منظور التفكيكية، يعني أيّ شيء يرغب القارئ في أن يعنيه، لا اعتبار في ذلك لأيّ سياق عام أو خاص داخل النص أو خارجه، «إن الممارسات التفكيكية بمختلف مشاربها تلح على مبادرة المرسَل إليه وعلى غموض النص الذي يتعذر اختزاله، هذا النص يصبح مجرد مثير يقود نحو المتاهة التأويلية»[50]. إذ ليس المقصود الوصول إلى حقيقة أو يقين لأن هذا يخالف واحدا من مميزات القراءة التفكيكية وهو الشغف باللايقين والانفتاح المضاعف، «يشهد على ذلك كون النص في تصور دريدا آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهية. فهذا النص باعتبار ماهيته يشكو أو ينتشي من غياب ذات الكتابة ومن غياب الشيء المحال عليه أو المرجع».[51] فعند دريدا أن «هناك أمكنة غير قابلة للبتّ فيها وما من نظرية دلالية أو جدلية تستطيع أن تزيل هذه الأمكنة »[52]، «ليس بسب لانهائية المعنى الذي يتحقق خلال القراءة، وإنما بسبب مأزق منطقي ملازم للنص كما يؤكّد بول دي مان»[53].

وعلى هذا الأساس، فإن المشروع التأويلي الذي يفترض معنى متجانسا للنص، لا أساس له في هذه الاستراتيجية. إذ لا تنظر التفكيكية إلى النص بوصفه كلاّ متجانسا، يقول دريدا: «فأنا لا أتعامل والنص، أي نص، كمجموع متجانس. ليس هناك من نص متجانس. هناك في كل نص حتى في النصوص الميتافيزيقية الأكثر تقليدية، قوى عمل هي في الوقت نفسه قوى تفكيك للنص. هناك دائما إمكانية لأن تجد في النص المدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه (…) ما يهمني ليس النقد من الخارج، وإنما الاستقرار أو التموضع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور على توترات، أو تناقضات داخلية، يقرأ النص من خلالها نفسه، ويفكك نفسه بنفسه»[54].

لذلك فالقراءة التفكيكية، لا تبحث عن تجانس صوتي أو دلالي أو تركيبي خاص بالنص (نحو النص)، وإنما عن تمفصلاته وتشذراته وعن تناقضاته ومآزقه المنطقية. وأفضل التأويلات عند جي هيليس ميلير (أحد أقطاب التفكيكية) «ستكون تلك التي توضح بالصورة الأفضل تنافر النص، وتقديمه لمجموعة من الدلالات الممكنة التي يربطها النص (فيما بينها) ويحددها منهجيا لكنها متنافرة منطقيا»[55].

من هذه الزاوية، اتخذ عمل دريدا شكلَ مطاردة للمعنى داخل النص، أي المعنى الذي يتم النظر إليه بوصفه “مدلولا متعاليا“§، أو بوصفه نهاية. هذه المطاردة لا يمكن أن تتم حسب دريدا إلاّ بتدمير ثنائية الحضور والغياب واعتبارها من نتائج ميتافيزيقا الحضور، وذلك بوضع كينونة العلامة بكاملها تحت المحو Sous rature يقول دريدا: «لا نستطيع الإحاطة والتحايل عن إجابة (ما هي العلامة؟) إلاّ إذا رفضنا شكل السؤال نفسه وبدأنا نفكر أن العلامة تكون هي هذا الشيء الذي أسيء فهمه وتسميته»[56].

إن أبسط تعريف لهذا المحو يتمثّل في كون العلامة ترفض أيّ تثبيت قارّ، ثم رفض كل ما يتعلق بإحالة هذه العلامة إلى مرجعها. كل ما يمكن أن تشير إليه فقط هو سرّ وغياب، وكل سرّ يحيل على سرّ آخر في إطار سلسلة من الأسرار اللامتناهية. والمعرفة السرية معرفة عميقة ، ذلك أن ما يوجد في الأعماق هو وحده الذي قد يظل مجهولا لمدّة طويلة. وبناء على ذلك فالحقيقة ستكون هي ما لم يُقل، أو هي ما قيل بطريقة ملتوية يصعب أمر تحديديها. في ذلك يعيد جاك دريدا تفعيل مسير طويل من فلسفة الشكّ.

إن العلامة “تحت المحو” مصطلح صاغه دريدا ليشير إلى التركيز على مفهوم الغياب داخل العلامة ؛ فهي مكتوبة لكنها مع ذلك مشطّب عليها، فنحن نشطّب عليها لنشير إلى نقصها،وعدم كفايتها،لأنها تريد لنفسها أن تُفهم على نحو مُضاعف. ولهذا السبب تحمل كل علامة هذه الإشارة. ويقتضي الأمر ألاّ نأخذ فكرة العلامة “تحت المحو”على نحو حرفي، فبنية المحو هذه، توحي بالغياب داخل نسيج العلامة بوصفها حضورا، بل عدم إمكانية الحسم فيما توحي به من مدلولات ورفض تثبيت أي دلالة ما ورُسوّها في نقطة محددة. ذلك أن وصف أنساق أو بنيات المعنى الكامن في العلامة انطلاقا من فرضية وجود مدلول نهائي أمر يتنافى مع طبيعة المعنى وترفضه اللغة. إذ لا وجود لعلامة يمكن أن نقول عنها إنها دالّ لشيء أزليّ؛ فهي لا تتمتع بأيّة قيمة مطلقة، كما أنها لا تحيل إلى أيّ شيء متعالٍ؛ فهي تخلق سراب المدلول، وأن كلّ ما تستطيع القيام به أنها ترسلنا بحثا عمّا تحتاج إليه، وتذكِّرنا بما تخفيه. ولهذا السبب فقد أصبحت أثرا. ولم تعُدْ ذلك التمثيل الصوتي أو الكتابي الخطّي المحسوس للصورة الذهنية، بل الأثر الذي يعلن حضور ما هو غير كائن فيها. وتستطيع من خلال هذا التذكير تحفيز الذهن ودفعه إلى الحركة وممارسة اللعب. وهكذا نقول إن العلامة أثر، وتحمل في أثرها قوتين هما: الإرجاء والمغايرة. لذا بات من الضروري أن يتغير مفهوم الكتابة والنص والتأويل والحقيقة…، بظهور مفهوم”الاختلاف”.

إلى جانب مفهوم الاختلاف (الإرجاء والمغايرة)، نحت دريدا سلسلة من المفاهيم تحمل في داخلها قوة على الخلخلة والتفكيك والقلب، وهي مفاهيم تندرج ضمن الاِستراتيجية الشّاملة للممارسة التفكيكية. وقد أطلق دريدا على هذه المفاهيم: سمات الملتبِس أو ما لا يمكن حسمه وتحديده. وتشتمل قائمة ما لا يمكن حسمه على عدد لامتناهٍ من الألفاظ، وهي ألفاظ تخلخل كل ثبات داخل بنية التقابلات الثنائية. ومن أمثلة ذلك: الاختلاف، العلامة، البنية، النص، الكتابة، الأثر،… وما إلى ذلك. ويشير دريدا إلى أمثلة أخرى نوردها على الشكل الآتي: «فالفارماكون: Pharmakon ليس دواءً بقدر ما هو ليس سمّا وهو ليس الخير كما ليس الشر، ليس الداخل ولا الخارج، لا الكلام ولا الكتابة. كما أن الإضافة Supplementليست شيئا زائدا ولا ناقصا، ولا هي بخارج ولا بتكملة للداخل، إنها ليست جوهرا ولا عرضا … والمهبل Hymen ليس هو الاختلاط ولا التمايز. لا هو هوية ولا هو اختلاف، ولا هو استهلاك ولا هو عذرية، لا هو حجاب ولا هو تعرية، لا هو بالداخل ولا هو بالخارج … كما أن الحرف Gramme ليس بدال ولا بمدلول، فلا هو علامة ولا هو شيء، لا هو حضور ولا هو غياب، لا هو إيجاب ولا هو سلب … والتباعد Espacement لا هو فضاء ولا هو زمن، كما أن البدء Entame ليس هو الشمولية البدئية للابتداء أو القطيعة البسيطة ولا الثانوية البسيطة. إن بنية النفي المزدوج لا / ولا NI/NI هي في الآن نفسه هذا وذاك»[57].

هذه الألفاظ ذات مرونة لامحدودة، ممّا يجعل منها هي الأخرى ألفاظا مشتتة، بحيث تعني هذا الشيء وذاك في الوقت نفسه، وهو ما يجعل من الفعل التأويلي فعلا مضاعفا.

وتذهب التفكيكية بالتأويل إلى أقصاه رافضة كل تأويل معتدل؛ «إن التأويلات “المتطرفة” كثيرة، وكثيرة أيضا التأويلات المعتدلة، إلاّ أنها في الحالتين لم تخلف أي أثر يذكر، فهي غير مقنعة وحشوية وغير ملائمة ومملة. أما إذا كانت هذه التأويلات قصوى فإنها ستحظى بالكثير من الاهتمام، وستكون لها القدرة على الكشف عن العلاقات والترابطات التي لم يُكشف عنها من قبل، أو التي لم يُفكر فيها من قبل. إنها علاقات وترابطات ما كان من الممكن الحصول عليها لو بقي التأويل في حدوده الدنيا»[58].

فالسمة المميزة لهذا التأويل تكمن في قدرته على الانتقال من مدلول لآخر، ومن تشابه لآخر، ومن رابط لآخر، دون أن تكون هناك أية علاقة بين الأصل والنهاية. بل ليس هناك من مبرر للحديث عن الأصل والنهاية في هذه الاستراتيجية. إننا إذن أمام «عالم تغزوه الذاتيات ويحكمه مبدأ التدليل الكوني، هذا العالم ينتج انزلاقات (دلالية) لا تتوقف ومن ثم فهو يحيل على أي مدلول. فما دام مدلول كلمة أو شيء ليس سوى كلمة أخرى أو شيء آخر، فإن أي شيء ليس سوى إحالة مبهمة على شيء آخر. ولهذا السبب فإن مدلول نص ما قضية لا أهمية لها، والمدلول النهائي سر يستعصي على الإدراك»[59].

إن هذا التأويل اللامتناهي يدفع القارئ إلى ممارسة ضغط تأويلي على النص بشكل لا هوادة فيه حيث يطلق العنان لأفكاره لتجوب كل الآفاق، وما يطلق العنان لهذه الأفكار، هو نفسه ما يجعل توقفها أمرا مستحيلا.

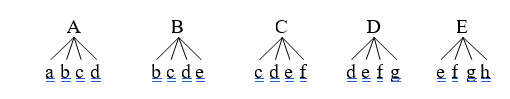

إن هذا القارئ يتيه في النص بحثا عن لعب سري بالكلمات،أو عن الاشتقاقات المجهولة والتداعيات اللاشعورية. وينتفي مع هذه التداعيات واللعب السري بالكلمات كل رابط يَصِلُ بين مضمون العلامة السابق، ومضمونها اللاحق وفي «هذه الحالة نكون أمام ظاهرة متاهة شبيهة بتلك التي تنتج عن وجود سلسلة من التشابهات بين الفصائل.ولنأخذ كمثال على ذلك سلسلة الأشياء التالية: A,B,C,D,E، وهي أشياء قابلة للتحليل من خلال الخصائص:

a, b, c, d, e, f, g, h. إن هذه الأشياء لا تشترك مع بعضها البعض إلا في بعض العناصر. وسيتضح أنه حتى في الحالة التي تقتصر فيها على خصائص محدودة، فإننا سنعثر على قرابة بين شيئين لا رابط بينهما في الواقع، ومع ذلك فهما مرتبطان هنا بسلسلة متتالية من علاقات التشابه:

فلا وجود لأية خاصة تجمع بين A وE عدا كونهما ينتميان إلى نفس التشابه العائلي. فعندما نصل، ضمن هذه السلسة إلى معرفةE يكون كل ما يتعلق بA قد اختفى. ففي هذه الحالة تنتشر الإيحاءات بشكل سرطاني بحيث أننا كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى تم نسيان مضمون العلامة السابقة أو تم محوها. فجوهر اللذة التي تخلقها المتاهة تكمن كلية في الانتقال من علامة إلى أخرى، ولا غاية لهذه الرحلة اللولبية بين العلامات والأشياء سوى اللذة ذاتها»[60].

وقد حاول أمبرتو إيكو أن يثبت أن معظم ما هو متداول من مفهومات الآن بخصوص التأويل المضاعف للنصوص كانت موجودة بالقوة أو بالفعل في المدارس الباطنية الهرمسية والغنوصية القديمة. فكل نص، هو أفق مفتوح لجميع التأويلات على نحو يجعل الحدود غير واضحة تماما بين كينونة النص والمؤول لأن التأويلات تتعدد بتعدد المؤولين، بل وتتغير بتغير المؤول الواحد وتتلون بما يكون عليه من حال وسياق, وبحسب استراتيجيته القرائية.

فالهرمسية، هي التي تفتح أي نص أو أية حقيقة على مصراعيها لتقبل جميع التأويلات حتى أكثرها تناقضا. وهي بهذا الفعل تضرب عرض الحائط أبسط مبادئ ومسلّمات المنطق والعقل؛ كمبدأ الهوية، و مبدأ عدم التناقض، وقد قاد ذلك المدرسة الهرمسية قديما لأن تعتبر مدرسة باطنية، لأنها لا تشترك مع نفس الموسوعة السائدة في المنطق نفسه ولا في اللغة نفسها، بل أصبحت اللغة عندها «بقدر ما تكون غامضة ومتعددة، بقدر ما تكون غنية بالرموز، والاستعارات»[61]، والنتيجة التي تنتظر من كل ما سبق هي أن التأويل غير محدود. كما أن محاولة الوصول إلى دلالة نهائية ستؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية يستحيل إيقافها.

وهكذا فان فكر هرمس – كما يلاحظ إيكو – يؤسس لمفارقة عجيبة فيما يتعلق بموقفه من اللغة والنصوص وتأويلهما« فهو يحوّل العالم كله إلى ظاهرة لسانية، ويحرم اللسان في نفس الوقت، من أية سلطة إبلاغية»[62].

يفسِّر هذا أن مفهوم التأويل ذاته بوصفه لعبة لامتناهية من الإحالات، أصبح يتجاوز مدى اللغة ويفيض عنه.

إن غاية دريدا من هذه الممارسة التأويلية، تتبدّى في«تأسيس ممارسة (فلسفية أكثر منها نقدية)، تتحدى تلك النصوص التي تبدو وكأنها مرتبطة بمدلول محدد ونهائي وصريح. إنه لا يريد تحدي معنى النص فحسب، بل يطمح إلى تحدي ميتافيزيقا الحضور الوثيقة الصلة بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول نهائي. إن ما يسعى للبرهنة عليه هو السلطة التي تمتلكها اللغة المتجلية في قدرتها على أن تقول أكثر مما تدل عليه ألفاظها المباشرة»[63].

إن هذا الفيض اللغوي هو الذي يولّد القدرة على الانتقال اللامحدود بين الأنساق والعلامات، والقدرة كذلك على التّرحال بين الفضاءات والأزمنة؛ هذه القدرة تجعل اللغة في المنظور التفكيكي مؤهَّلة على اختراق الأفق الدلالي للنص بالتركيز على الغياب واللعب بالمدلولات، «ما من مدلول يفلت من لعبة الإحالات الدالة التي تقوم بتشكيل اللغة – ربما إلا ليسقط فيها من جديد »[64]. ويؤدي اللعب المستمر للمدلولات إلى تشتيت المعنى وتشظيه، ويصبح كل تأويل إعادة تشكيل للنص داخل هوة أو متاهة يخلقها المؤول، كل مؤول. وهكذا يتحول النص إلى كيان «يتفجر إلى ما وراء المعنى الثابت والحقيقة الثابتة نحو اللعب الحر اللانهائي، والجذري للمعاني اللانهائية المتشتتة عبر الفضاءات النصية»[65]. وينتج التشتيت، بوصفه استراتيجية تأويلية، عن لعبة الدوال المغايرة والمنفتحة على أفق لانهائي تنتشر إيحاءاته بشكل سرطاني، بحيث يكون انتقالنا من دال لآخر نسيانا للدال الأول. نفهم من ذلك، أن التشتيت غير قابل للاِحتواء والاِختزال في بنية دلالية مغلقة، «فهو ليس مفهوما، بل هو الشيء الذي يصفه دريدا بقوة النصية القائمة على اختراق آفاق الدلالة، إذ لا يقبل الرجوع إلى أصل أو أب بيد أنه يستلزم على النقيض مما سبق إخصاء مجازيا معينا مبينا أن النص في كتابته قادر على إخصاء ذلك المفهوم الأفلاطوني الذي يشكل رؤيتنا عن المعنى والتمثيل ويحافظ على التمزق الأبدي للكتابة والمتاهة الجوهرية للنصوص التي لا تكمن قوتها الحقيقية في تعدد معانيها (…) بل في قوتها وعموميتها ولانهائية تعددها»[66]. ويكمن جوهر الممارسة التشتيتية، في غياب مركز ثابت للنص؛إذ لا توجد نقطة ارتكاز ثابتة تمكننا من الانطلاق لتقديم تأويل معتمد، بل إن ما هو مركزي في هذه الممارسة يصبح هامشا في أخرى؛ وبوصف التشتيت ممارسة نصية، فإنه يفكك النص ليكشف أن ما يبدو عملا متناسقا وبلا تناقضات هو بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية. إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض القائل بوجود معنى متماسك ومتسق، هذا الفضح يتم بواسطة اللغة التي سيتم هي الأخرى تفكيكها باستمرار حتى تُفضح ويكشف زيفها، «بهذا نفهم أن التشتيت يوطد جنبا إلى جنب مع تمديده مفهوم النص تمديدا محكما، أركان قانون مغاير يتحكم بمظاهر المعنى أو الإحالة عليه (بداخل الشيء، بواقعيته وبموضوعيته…) أي بعلاقة مختلفة بين الكتابة بالمعنى الميتافيزيقي لهذه الكلمة وبين مظهرها الخارجي … علاوة على أن التشتيت يفصح عن نفسه أيضا بأنه تعددية البذرة Seminal وخارجها المطلق … وهكذا فإن لانهائية أنساقه وسننه أي تصدعاته لا تتخذ لها شكلا أو صورة نهائية في الدائرة التأويلية»[67]. ويؤدي التشتيت إلى فتح النسق اللغوي أمام متاهة التشعيب الدلالي اللانهائي واستحالة اختزال النص داخل صيغة دلالية وحيدة، حيث يصبح كل تأويل إعادة تشييد وتشكيل للنص داخل مسافة أو هوّة يبنيها القارئ. وعبر مفهوم التشتيت تتناسل مستويات التأويل وتتحول إلى آليات إنتاج وتخصيب الدلالة؛ «فدريدا يعتبر أن كل كلمة عبارة عن نطفة (أصل أو منشأ)، مقدار دلالي (معنوي) Sémantique ومنوي Spérmatique، نطفة تتكاثر بانقسامها. كل نطفة عبارة عن كلمة»[68]. «كما أن المصطلح الذي يستخدمه دريدا داخل الأسطورة الجنسية لإنتاج المعنى هو الانتشار (التشتيت). فعن طريق استخدام علاقة قرابة لغوية زائفة بين علم الدلالة وبين السائل المنوي، يقدم دريدا الرؤية التالية للنصية: إنها عملية غرس لا تنتج نباتات، لكنها عملية متكررة بصورة لانهائية، عملية إنتاج للسائل المنوي دون أن تكون عملية غرس، بل نشر بذرة تسال عبثا، قذف لا يمكن إرجاعه إلى أصله داخل الأب. إنها ليست عملية تعدد دلالة محددة، بل عملية توليد لمعنى دائم الاختلاف والتأجيل»[69]. وتتحول قوة التشتيت هذه إلى تخصيب للدلالة المحتمَلة، فينفتح النص على آفاق قرائية لامتناهية ويعلن التفكيك عن ولادة جديدة للنص بوصفه لعبة حرة للدوال مولِّدة باختلافاتها التشتيتية والمتشظية معانٍ لا حصر لها. فهو بذلك يتجاوز كل الحدود الممكنة بين الواقعي والمتخيل وبين الداخل والخارج وبين الحرفية والاستعارية وبين النقد والإبداع وبين التأويل الصحيح والتأويل الخاطئ… ويملك من القوة التوليدية ما يمكنه من خلق متاهات يستحيل من خلالها الاهتداء إلى معنى ما.

ولمفهوم التشتيت علاقته بمفهوم الإخصاء Castration بوصف هذا الأخير عنوانا لعنف الكتابة، واغتصابا لكل أصل سابق على النص، « إن التشتيت يرسم ما لا يرجع إلى الأب: لا في التوليد ولا في الإخصاء (…) أن نكتب التشتيت، معناه أن نأخذ الإخصاء بعين الاعتبار، فالتشتيت هو تلك الزاوية من لعبة الإخصاء التي لا تعني شيئا من ذاتها، لا تترك نفسها تتكون لا من دال ولا من مدلول لا تحضر أكثر مما تتمثل لا تظهر أكثر مما تختفي. إنها لا تملك إذن في ذاتها حقيقة (…) ولا حجابا»[70]. إن هذه القوة الإنتاجية التي يوحي بها مفهوم التشتيت تحيل إلى النشاط والحركة التوليدية داخل لعبة الاختلافات؛ هذه الاختلافات لا تحتوي التشتيت في مدلول نهائي؛ لأنّ أصول هذا الاحتواء ليست سوى مظهر من مظاهر الانغلاق والتمركز؛ «إن التشتيت يؤكد (ولا أقول ينتج أو يشكل) دائما الاستبدال اللانهائي للشيء، إنه لا يوقف اللعبة ولا يراقبها (إخصاء – دائم اللعب …)»[71]. وخصي النص – في أبسط تعريف له – يعني حرمان النص من خصوبته وقدرته على الإنجاب وتوليد المعاني وهو ما يحصل عادة عند ما نلتزم بقراءة أحادية لا تتجاوز حدود ما هو معطي بصورة مباشرة داخل النص، وإسناد هذا النص معنى محددا وقارا. لكن المشكلة في التفكيكية – وهي التي ما انفكت تؤول النص تأويلات تتبنى فكرة الانتشار السرطاني للدلالة والمتحررة من قيود الختام – أنها تذهب في المعنى إلى أقصاه، وهي هنا بالفعل تقوم بخصي النص. وليس المقصود بخصي النص عدم قدرته على الإنجاب والتوليد بل بمعنى أنها تفقده القدرة على الدلالة من فرطها ومضاعفتها، فعوض المعنى أصبحنا نتحدث عن اللامعنى من فرط وجوده داخل النص. يقول أوجينيو دوناتو: «إذا كانت العلامات اللغوية – كما يقول دريدا – لا تشير إلاّ إلى علامات لغوية أخرى، وإذا كانت الإحالة اللغوية للكلمات هي الكلمات في النصوص ولا تشير إلاّ إلى نصوص أخرى، فإن التأويل حينئذ لا يمكن أبدا الوصول إليه، لأنه ببساطة لا يوجد شيء يستحق التأويل. لا يوجد شيء يستحق التأويل لأن كل علامة ليست في ذاتها هي الشيء الذي يُقدم للتأويل، وإنما هي تأويل لعلامات أخرى. فلا يوجد أبدا تأويل لا يكون في الواقع قابلا للتأويل… والتأويل حينئذ يكون مجرد ترسيب طبقة من اللغة فوق طبقة أخرى لإنتاج تعمق وهمي يقدمه إلينا الظهور المؤقت للأشياء خلف الكلمات»[72].

إن ما يبقى خلف الكلمات يعدّ سرا، لا تحكمه أية غاية لأن الإحالات حرّة وعفوية ولا تتجه صوب مدلول محدد، وكل محاولة للوصول إلى مدلول نهائي لن تقود إلاّ إلى متاهات لا حصر لها، «فالنبتة لا تتحدد انطلاقا من خصائصها المورفولوجية أو الوظيفية، بل تتحدد انطلاقا من تشابهها مع عنصر آخر داخل الكوسموس، حتى ولو كان هذا التشابه تشابها جزئيا. فإذا كانت هذه النبتة تشبه، بشكل عام جزء من الجسم الإنساني، فدلالتها آتية من كونها تحيل على الجسد، وهذا الجزء من الجسم له دلالة لأنه يحيل بدوره على نجم، وهذا النجم له دلالة لأنه يحيل على تراتبية ملائكية، وهكذا إلى ما لانهاية. فكل شيء سواء كان أرضيا أو سماويا يخفي داخله سرا»[73]. إن هذا السّر، هو ما حاول دريد في كتابه “انفعالات” إدراك كنهه وطبيعته، وكان لابدّ من أن يعرج على الأسرار. فللنص أسراره وللكنيسة أسرارها المعرفية، وللحياة العسكرية أسرار مشابهة، بل لكل مهنة ما، شيء من الأسرار، ولذلك يذهب دريدا إلى أن السّر لا ينتمي إلى الحقيقة، وهو غير قابل للكشف. فيقول: «السر الذي لا يختفي. إنه متباين في الخفاء، وفي الظلمة، وفي الفجرية Nocturne وفي الغيب، وفي اللامنظور، وحتى في اللامرئي عامة، إنه غير قابل للكشف. السر يبقى غير قابل للاختراق حتى عندما نكتشفه، ليس لأنه يختبئ أبداً في مدفن كنيسة يتعذر تفسيره أو خلف حجاب مطلق. ببساطة إنه يتجاوز لعبة التحجب/ التكشف، التستر/ البوح، الليل/ النهار، النسيان/ استعادة الذاكرة، الأرض/ السماء،… بالتالي لا ينتمي إلى الحقيقة»[74].

ولذلك فإن «السر يعني ما هو غريب عن الكلام في الكلام»[75]. والصّلة بين الأدب الحقيقي والسّر وثيقة، فالأدب نفسه سرّ من أسرار النفس الإنسانية، ومن المتعذر شرحه، فلا أدب من دون سرّ، وحياة النص في سرّه، «لأن مؤسسة الأدب تعترف، من حيث المبدأ، أو الجوهر، بحق قول كل شيء أو عدمه، وبالتالي الحق في السر المعلن»[76].

وإذا كان الأدب بلا سرّ فعليه أن يبحث له عن سرّ، أو كما يقول دريدا: «الأدب يحافظ على سر غير موجود تقريباً. لا يوجد معنى سري يراد البحث عنه خلف رواية أو قصيدة، خلف ما يتمثل في غنى المعنى الذي يجب تفسيره. إن سر الشخصية، على سبيل المثال، غير موجود، وليس له أي كثافة خارج الظاهرة الأدبية، كل شيء سري في الأدب ولا يوجد سر يختفي وراءه ذلك هو سر هذه المؤسسة الغريبة»[77].

ومن هنا فإن السّر يحيل على سرّ آخر وهكذا في إطار سيرورة تأويلية لامتناهية تقرّ بمبادئ هرمسية سحرية تستند إلى فكرة الحقيقة الغائبة المستعصية على الإدراك، «هذه الحقيقة ستكون هي ما لم يُقل، أو هي ما قيل بطريقة غامضة، ويجب أن تفهم في ما هو أبعد من ظاهر النص. إن الآلهة تتكلم (نقول اليوم: الكائن يتكلم) عبر إرساليات هيروغليفية ومليئة بالألغاز»[78]. «وكلما تم الكشف عن سر ما، فإن هذا السر سيحيل إلى سر آخر عبر حركة تصاعدية موجهة نحو سر نهائي. إن السر النهائي في الطقوس الاستثنائية الهرمسية يكمن في أن كل شيء يخفي سرا. ولهذا السبب فإن السر الهرمسي لا يمكن أن يكون سوى سر فارغ، ذلك أن الذي يزعم أنه قادر على الكشف عن هذا السر لم يأخذ بعد حظه الكافي من الاستئناس ولم يتجاوز حدود المعرفة السطحية للسر الكوني»[79].

إن فحص دريدا لطبيعتي الصوت والكتابة، وانتقاده الأهمية التي حظي بها الصوت على حساب الكتابة طوال تاريخ الفلسفة الغربية، يبين أن القضايا التلفظية تملك دلالات متعددة، يتعذر اختزالها في صيغة دلالية وحيدة يمكن الحسم فيها. هذه الدلالات تعطي ولادة جديدة لكمّ هائل من الإمكانات التأويلية، وهي إمكانات يصعب بدورها أو يستحيل تحديد أصلها والقول بأولويتها. هذه الممكنات الدلالية تؤدّي إلى تشتيت النص. ويصبح كل تأويل إعادة تشكيل لنصّ جديد داخل هوّة أو متاهة يخلقها المؤوّل. وفي حظور هذا التشظي والتشتيت تنفلت الدلالة من سلطة التقرير. هذا التشتيت غير قابل بدوره للاحتواء والاختزال في بنية دلالية مغلقة، إذ ليس هناك مركز ثابت للنص.

إن مفهوم التشتيت لا يبتعد في محصّلته النهائية، كما لا ينفصل في جوهره عن مفهوم التكرارية§ Itérabilité أو التكرارItération. فالألفاظ يمكن أن يكرّر بعضها الآخر، لكن هذه التّكرار لا يخلو من تعديلات، بمعنى آخر إن تكرار ملفوظ ما، ليس هو تكرار وحدة ما مطابقة لذاتها. التكرارية ستكون في الوقت نفسه تطابق واختلاف، مماثِلة للشيء ومختلِفة عنه في الوقت نفسه. هذا الاختلاف والتطابق على مستوى الملفوظات، يحيل على مفهوم الاستشهاد أو الاقتباس داخل الاستراتيجية التفكيكية: كل ملفوظ يمكن أن يكون موضع استشهاد في سياقات مختلفة تقوم بتعديله. وليس هناك معيار يسمح لنا، أو يخوّل لنا الحديث عن أفضلية سياق على آخر أو القول بأولويته. لذلك سنتطرق لخاصية التكرارية، بوصفها استراتيجية بلاغية تنحو بالمعنى إلى اللاتناهي، وتجعله يتدفّق ويتشتت، بإلغاء كل ما يتعلّق بمفهوم القصدية، والسياق الثابت داخل النص.

فالمسألة اللاّفتة للنظر بخصوص مفهوم التكرارية تكمن فيما يلي:

إذا كتبت مثلا الكلمة الآتية: شجرة، ثم كتبتها للتّو، – شجرة – فإنني أكون بذلك قد كرّرت شيئا ما،لمعرفة كلمة شجرة، وكذا فعل كتابتها. لذلك وبدون شكّ، فإن التحيينين لهذه الكلمة يبدوان متماثلين بصورة ما. متماثلان – بوجودهما مكتوبين على ورقة ما – في الجوانب التي يمكن أن نقول عنهما: إن الواحدة منهما تنسخ الأخرى. أو إنهما معاً تحيينان للدّال نفسه. بذلك يكون إذن فعل تكرار الدال، إنتاج لحظة، أوتحيين آخر للدّال نفسه.

إن التحيين الثاني للدّال، هو في الوقت نفسه مختلِف عن التحيين الأول، ومماثِل له؛ إنه يختلف عنه في حدود ما يميّزه عنه فيزيائيا، وكذا وجوده في مكان مخالِف لمكانه. وهو يماثله في نطاق كونه كلمة، أو مفهوما مثله. وتقتضي هذه الفكرة الأخيرة – كون المفهومين مماثلين بوصفهما مفهوما – النظر فيها بعض الشيء. لنتأمل المثال الآتي:

شجــــرة

شجــــرة

يوحي هذا الشكل، حسب فهمٍ ما، بوجود كلمتين. لكن حسب فهم آخر فهو لا يوحي سوى بكلمة واحدة فقط§. إن المبرّر الذي جعلنا نقول بإمكانية كلمة واحدة فقط، هو كون الكلمة السفلى تكرارا للكلمة العليا؛ لكن هذا لا يمنع من قول العكس، فالكلمة العليا قد تكون بدورها تكرارا للكلمة السفلى، إنهما معاً يتكرران؛ فالواحدة منهما تكرر الأخرى وتنسخها، إنهما يتناسخان. يُسفِر هذا التكرار عن ظهور عناصر جديدة إلى الوجود تعانق تحيين هذا الشيء.«فالتكرارية لا تنفصل عن الغيرية»[80]. فما تمّ اعتباره تكرارا في المثال السابق، يمكن أن يتبدّى بوصفه شيئا مختلِفا داخل العلامة؛ من ذلك مثلا اختلاف مجموع الوحدات الصوتية الموظَّفة لنطق كلمة شجرة عن السّمات الموظفة لكتابتها، بل الأكثر من ذلك، يمكن للكلمة نفسها، أن تُنطق وتظهر بصور خطّية متباينة.

هذه الاختلافات المتعددة، هي اختلافات لعلامة واحدة. كما تنبثق عن هذه الاختلافات، اختلافات أخرى تنتج علامات أخرى … فهوية العلامة إذن، تتحدد بهذه الأشياء المختلفة؛ اختلاف الإرجاء والمغايرة.

هذا الاختلاف في العلامة والمعنى، هو الذي يفسّر الوقائع الاستعارية التي أسندها دريدا إلى خاصية التكرارية. و«تتضمن بنية التكرار في الوقت نفسه، الهوية والاختلاف. فالتكرار “المحض“ – ولا يمكنه بتاتا أن يكون كذلك – يحمل في ذاته انزياح اختلاف أسَّسه انطلاقا من التكرار. إن تكرارية عنصر ما داخل النص تجعل هويته الخاصة، مسبقا، منشطِرة باستثناء لا يمكننا من خلاله تعريف وتحديد هذه الهوية، إلا داخل علاقة اختلافية وتفاضلية مع عناصر أخرى، حاملة لآثار هذا الاختلاف (…) هو ما يجعل منه بنية تشرخ جسد أي عنصر قامت بتشكيله»[81].

إن أيّ شيء لا يمكنه أن يتحقق إلاّ انطلاقا من بنية التكرار هذه. لذلك فتحديد هوية أيّ تحيين، لا تتمّ إلا انطلاقا من تحيينات مكررة، ومختلفة؛ وهو ما يتنافى استراتيجيا مع مقولة الأصل الثابت. إذ ليست هناك بداية أولى للعلامة؛ فالعلامة تبدأ بتكرار نفسها، وهنا تكمن المفارقة: التكرارية، هي التي تجعل من العلامة علامة، وهي التي جعلتها مطابقة “للوهلة الأولى“ (وهو ما يطرح أمامنا إشكالية الأصل والإعادة “النسخة“ داخل العلامة)، وهذا ما قصد إليه دريدا سلفا عندما أشار إلى أن تكرارية العلامة، أو أيّ عنصر آخر يجعل بكيفية مسبقة بنية هذا الشيء منشطرة ومتشظّية؛ بمعنى آخر، لا يأخذ التكرار معناه إلاّ في انسلاخه عن التطابق، واتجاهه نحو المُختلِف.

فالتكرار «ليس مشابهة قصوى … إنه لا يكمن في إعادة إنتاج المطابق؛ فهو ليس هوية للمماثل ولا معادلة للتشابه. يكمن التكرار في حدة المختلف»[82]§.

بذلك، لا تستطيع العلامة أن تمثّل حرفيا ما تدلّ عليه؛ أي تنتِج مدلولا حاضرا، إنها تدل على الغياب؛ أي الحقيقة الغائبة المستعصية على الإدراك. فهذه العلامة تكرار، وما نعتقده فيها بداية جديدة، هو تكرار لبداية أخرى. هذا القول، لا يختلف في عمقه عن المصطلح الذي يستعمله دريدا في وصف الطبيعة المتاهية، لما نعتقد أنه أصل، والذي سرعان ما نكتشفه، ويتبدّى لنا على أنه أثر لأثر مكرر، «فإمكانية حصول المعنى عبر خاصية التكرار لا تتم دائما، إلاّ انطلاقا من بنية اللغة. هذه البنية ذاتها، هي من إنتاج أحداث، وبنيات سابقة، وبغض النظر عن مدى عودتنا إلى الوراء، وحتى حينما نحاول تخيّل “ميلاد“ اللغة، ووصف الحدث الأصلي الذي يُحتمل أن يكون هو الذي أنتج البنية اللغوية الأولى، فإننا سنكتشف وبشكل مسبق وجود تنظيم سابق، اختلاف (إرجاء ومغايرة) سابق»[83].

تشكل التكرارية عنصر تشويش، إذ تحوِّل النص وتغيره، وهو ما يوحي بأن كل تكرارية تولّد معنى ودلالات جديدة، مغايرة للدلالات السابقة. لكن هذه الدلالات الجديدة، التي أنتجتها التكرارية، لا يمكن أن تأخذ مكانها داخل نص ما، إنها تختلف وتتغاير من سياق لآخر، «التكرارية، تحوِّل وتغير، تشوِّش، تُعدي وتلوِّث ما هو متطابق، وتسمح بإعادته (في سياق مختلف)، تنفّذ ما قلناه وما أردنا قوله، وتجعلنا نقول شيئا ونقصد به شيئا آخر…»[84]. لهذا فإنّ إمكانية التكرار أساسية للّغة، والأقوال الأدائية أو الإنجازية بصفة خاصة يمكنها أن تفعل فعلها فقط إذا تمّ إدراكها بوصفها طبعات لصيغ نظامية أو اقتباسات عنها، نحو “أوافق”، أو “أعد”. (إذا قال العريس: “حسناً”، بدلاً من “أنا موافق”، فقد لا يوفّق في الزواج). ويسأل دريدا: “هل يمكن أن ينجح القول الأدائي إذا لم تكرّر صياغته شكلاً مشفّراً أو قابلاً للتكرار، وبعبارة أخرى، إذا لم يكن ممكناً تعيين الصّيغة التي أنطقها لبدء جلسة أو إطلاق اسم على سفينة أو افتتاح حفلة زواج، بوصفها متطابقة مع نموذج قابل للتكرار؛ إذا لم يكن ممكناً تحديدها على أنّها ضرب من استشهاد؟ فاللغة أدائية من حيث أنها لا تنقل معلومات فقط، بل تؤدي أفعالاً، وذلك بتكرارها لممارسات الخطاب القائم أو طرق القيام بالأشياء. وسيكون لهذا أهميته في الحظوظ التالية للقول الأدائي. [85]

هذا الفهم للتكرارية، يجعلنا نستشفّ نوعا من اللاتحديد في اللغة «إن لِلّغة، بحسب جاك دريدا، جوهر طيفي، أي أنها لا تتوقف عن أن تستعيد نفسها كما هي عليه، وفي الوقت نفسه، نجدها تظهر، في كل مرة، بوصفها لغة مغايرة. من هنا يميل دريدا إلى اعتبار أن أولئك الذين يحددهم بوصفهم شعراء يمررون هذه الافتراضية الشبحية (الطيفية) للغة. يقول دريدا في مقالته “اللغة لا تنتمي: “أسمي شاعرا ذاك الذي يترك ممرا لأحداث كتابة تعطي جسدا جديدا لجوهر هذه اللغة، الذين يتركونها تظهر في عمل ما (…) إبداع عمل يعني إعطاء جسد جديد للغة، إعطاء اللغة جسدا لدرجة يمكن أن تظهر فيه حقيقة اللغة كما هي عليه، لتظهر ولتختفي، ولتظهر في انسحاب إضماري“»[86]. فاللغة، في ظل هذه الخاصية، لا تستنفد ما تقوله، فهي تفضي بنا إلى الاستعارية والعبور نحو سياقات لامتناهية، تنطوي على معضلات ولا يقينيات. ما يلزم الانتباه إليه، هو أن مفهوم التكرارية بدوره يدمّر ويفكك مقولة الأصل، وأن هذه الأخيرة مخلوقة من الصور أو النسخ، وأن الأصل دائما مؤجّل، ويكرر ذاته، ولا يمكن الإمساك به مطلقا «والنتيجة هي أن إدراكنا المألوف والشائع لفكرة الحقيقة بوصفها شيئا ما حاضرا، ولفكرة الأصل بوصفها شيئا كان من قبل حاضرا، لا يمكن الدفاع عنه: أي أن التجربة، دائما متوسطة من خلال العلامات، والأصل منتج بوصفه نتيجة للعلامات، للتكملات/الإضافات»[87]. هذا يعني أن الإحالة إلى سلطة لغوية موثوق بها، وتثبيت مدلولات نهائية، من خلال الفعل التكراري، أمور تغيب في هذه الاستراتيجية. فالعنصر المكرر أثر يحيل إلى أثر آخر في مسير تدليلي يسلِّم أمره لمتاهاته الخاصة. فلا وجود لشيء دون أثر، ولا وجود لأثر دون اختفاء ممكن لأصل الأثر. هذا لا يحدث على مستوى الفعل أو الكلمة المكررة وحدها فقط، بل يتجاوزها إلى النص، واللغة بشكل عام. فبنية اللغة، نتاج أحداث من صُنع أفعال كلام سابقة، «فحتى يكون أيّ شكل دالاًّ، فلابدّ من أن يكون قابلا للتكرار – قابلا للإنتاج وإعادة الإنتاج – حتى في غياب القصد التواصلي، ومن طبيعة أيّ شكل دالّ أن يكون قابلا للتكرار، قادرا على أداء وظيفته، حتى في انفصاله عن أيّ سياق مقصود كما لو أنه مجهول الهوية، فالمتوالية الصوتية لا تصبح دالّة إلاّ إذا أمكن تكرارها أو الاستشهاد بها أو إنتاجها»[88].

إن تحول الأصل في التكرارية إلى أثر في صورته اللامتناهية، كان موضع خلاف وسجال بين دريدا وسورل. هذا السجال تجاوز حدود التكرارية إلى السياق والقصدية.

إن الحديث عن التكرارية بهذا الشكل، وما تسهم به في إنتاج معانٍ إضافية – يستحيل معها التمييز بين الأصل والنسخة – ما كان ليكون لولا الأهمية التي نالها وحظي بها مفهوم الكتابة. ذلك أن الكتابة تولّد إمكانات تأويلية تفوق تلك التي تخص الكلام وحده؛ إذ تمنحنا فرصة قراءة أثرٍ ما بعيدا عن سياقه الأصلي. وتمكننا كذلك من تأمّل هذا السياق. وفي غياب قدرة تؤهّلنا لقراءة علامات خارج سياقها، فإن مسألة السياق نفسها تبدو متعذرة أو مستعصية على الظهور، «كل علامة لسانية أو غير لسانية، منطوقة أو مكتوبة (بالمعنى العادي لهذا التقابل) ذات وحدات صغرى أو كبرى، يمكن الاستشهاد بها، توضع بين مزدوجتين، يمكن أن تندمج وتتقاطع مع أيّ سياق، وتولِّد بشكل لامتناهٍ سياقات جديدة بشكل يتعذّر معه مطلقا التسليم بوجود حدود تُسيِّجها. وهذا لا يفترض أن العلامة تعادل الخروج عن السياق، على العكس، فليس هناك سوى سياقات متحولة، وهي سياقات لا تؤمن مطلقا بترسيخ وتثبيت فكرة المركز»[89].

ما يمكن فهمه – انطلاقا من هذا النص – هو كون كل علامة، يمكن أن تصير دالّة بطريقة مختلفة، في سياقات لامحدودة إلى ما لانهاية. وليس هناك معيار يجعلنا نتحدث عن سياق عادي وخاص؛ إذ يتم تحديد دلالة أيّة علامة انطلاقا من علامات أخرى مكررة، تحدّد بدورها علامات أخرى مختلفة. ولا يمكن لهذه السيرورة أن تنقطع وتنتهي عند نقطة بعينها. ممّا يفسّر إمكانات إنتاج، وتوليد العلامات بواسطة علامات أخرى، وبواسطة سياقات كُرِّرت فيها هذه العلامات.

إن كل المعطيات المصاحِبة لتأويل نص ما في الفهم التفكيكي، تظل نسبية لكونها تخضع باستمرار لثنائية البناء والهدم في كل مرحلة. وبالتالي فإن السياق يظل مفتوحا على عوالم جديدة انسجاما مع تحول الأنساق المعرفية والثقافية وآفاق توقعات القراء المتغيرة باستمرار.

«لا يمكن التفكير في المعنى خارج حدود السياق، إلا أن هذا الأخير بدوره لا يسمح بإقامة حدود ما على المعنى، هذا الانفتاح البنيوي للسياق يعد أساسيا لكل مبحث معرفي»[90].

لذا فإن اشتغال النسق السميائي في الرؤية التفكيكية رهين بتدخل القارئ/ المؤول الذي يعمل على تحيين المعطيات السياقية؛ هذه الأخيرة لا تحظى بأيّ امتياز يجعلها تؤسس نفسها كحضور سابق على النص. استنادا إلى هذا التصور، يكون بإمكان السياق ترشيح تأويل ما للنص دون اعتباره التأويل الوحيد مادام السياق بدوره غير محدود.

«إن التفكيكية تبرز أن الدلالة مرتبطة بالسياق – فهي نتاج علاقات تداخل النص أو بين النصوص – إلا أن السياق نفسه غير محدود. فهناك دائما إمكانات سياقية جديدة يمكن إضافتها، بحيث أن الشيء الذي لا نستطيع القيام به هو رسم حدود ما. لقد تساءل فيتغينشتاين:“هل بإمكاني أن أقول “بيبيبي“ bububu وأنا أود القول إنه إذا لم يكن الجو ماطرا، فإنني سأخرج للنزهة“. ويجيب: “داخل اللغة وحدها نستطيع التعبير عن شيء من خلال شيء آخر“. قد يتبادر إلى الذهن أن الأمر يتعلق بإقامة حدود من خلال الإصرار على أن “بيبيبي“ لا يمكنها أن تدل على ذلك إلا إذا كانت اللغة مختلفة. إلا أن طريقة اشتغال اللغة، وخاصة اللغة الأدبية، لا تقبل أي محاولة لإقامة تخوم أو حدود قارة»[91].

إن مشكلة اللغة باختصار، ليست فقط مشكلة تعبير أو تواصل، إنها كما يقول دريدا مشكلة نقش وانكتاب وإنتاج الآثار التي تحملها المتواليات اللفظية والتطورات التي تبرزها هذه المتواليات. فالمشكل اللغوي لا يحيلنا ببساطة إلى معنى، وإنما ينتج فضاء يمكن أن يُنسَب فيه الشكل إلى متواليات أخرى يحمل آثارها.

ومهما تكن الجاذبية التي يتمتع بها هذا الرأي من الناحية النظرية، فإن له مصاعبه العملية. فتحليل الظواهر الثقافية، يجب أن يتم دائما في محيط وسياق ما وفق زمن تحكم فيه الأنساق إنتاج المعنى في ثقافة ما. ففي الوقت الذي كان فيه “فيتغينشتاين“ يناقش قضية المعنى والقصد لم يكن في الإمكان النطق ب “بيبيبي“ للدلالة على الأقل بإمكانية الخروج إلى النزهة إذا لم يكن الجو ماطرا مهما كان الأمر.

يُفهم من كلام جوناثان كالر أن فكرة الحرية في خلق وإنتاج المعنى تبدو خادعة؛ فالأنساق والقيم والقواعد والمفاهيم التي تشتغل داخل النص بوصفها عمادا أساسيا لتوليد هذا المعنى، هي نفسها موارد عديدة ولامتناهية لإنتاج الخطاب. لذلك تبرِز الدلالة أن آليات النسق السميائي الممكن وصفها داخل النص تشتغل بكيفية لامتناهية، الأمر الذي يصعب معها التعرف على الحدود بشكل سابق بتعبير جوناثان كالر نفسه.

بهذا التصور لمفهوم السياق والنص، لا يمكن للتأويل أن يكون استعادة لبعض المعاني التي تكون خلف النص، والتي تعمل بوصفها مركزا يتحكم في بنيته؛ إنه بالأحرى مشاركة لامتناهية وملاحظة في لعبة المعاني الممكنة التي ينتجها النص.

استنادا إلى هذه الحركية التأويلية ستكون كل السياقات ممكنة فلا أحد يستطيع في هذه الحالة أن يحدد حجم السياقات وعددها وامتدادها، فلا نهائية الكون هي أيضا مبرر للقول إن كل سياق ينتج حقيقته حتى ولو تناقضت هذه الحقائق فيما بينها. فالأساس في التأويل ليس الحصول على دلالة بل التلذذ بسيرورة إنتاجها. «وإذا كان الاعتراض على هذا التصور أمرا ممكنا، من خلال استحضار كل القواعد التي يستند إليها الإنسان في التمييز بين الأشياء والحكم عليها، أي امتلاكه القدرة على إدماج معرفة يمكنه التأكد من صحتها أو زيفها، فإن رفضه باعتباره يمثل حالة مرضية في التعاطي مع النصوص والوقائع، أمر يخفي موقفا ذا طبيعة أخرى. فالمرفوض ليس فكرة “اللامتناهي“ بل الحاجة إلى التأويل ذاته. فالتأويل في الأصل والغاية والاشتغال هو تمرد على قصدية الباث وخروج عن سلطته. وذاك أمر لا يمكن أن يقبل به محفل تعود على النظر إلى نفسه على أنه وحده المالك لسلطة التدليل وحجم المعاني واتجاهها»[92].

بناء على ذلك، فإن أهمية السياق ومردوديته، من منظور التأويل التفكيكي، تتبدّى في تشتيت دلالات النص وانتشارها، وفي عدم استقراره وتغيره لأنه يجعل تأويل النص منفتحا على سياقات جديدة. يرتبط هذا اللاتناهي بطبيعة العوامل والمحافل المؤثرة في تشييده وإنتاجه.

إن تغيُّر هذه الأشكال، يُلحق تحولات بقواعد ومعايير السياق، لذلك يمكن القول، إنه لا وجود لسياق جاهز معطى سلفا يشتغل بوصفه مركزا ويُحدِّد مسبقا التأويل الحقيقي والوحيد لمعنى النص. هناك فقط تأويل سياقي يستثمر ما لديه من معطيات نصية وتداولية لا يرجّح فهما، أو تأويلا ما للنص دون تأويل أو فهم آخر، هناك احتمال تأويلي من بين احتمالات لامتناهية.

يفهم من هذا، أن السياق ليس وعاء لمعنى حقيقي أصلي، بل هو استراتيجية تأويلية لتحيين فهم النص. حيث يظل مفتوحا على معطيات سياقية متغيرة بتغير الشروط المعرفية والثقافية والتاريخية وآفاق انتظار القارئ، «هذا الأخير لا يحلُّ مشكلة المعنى، بل يعمل على تحويله يجعله مختلفا ومنقسما على ذاته»[93]. إلا أن السّجال بين سورل ودريدا فيما يخص التفريق في المعنى، بين الحرفية والاستعارية ومشكل القصدية، أعطى صورة أخرى عن علاقة النص بسياقه وهي صورة تُظهِر بوضوح الغموض الذي يلحق العلاقة بين الطرفين.

«لا يمكن للسياق أن ينفصل عن تحليل نص ما وبفضل ذلك سيكون السياق بدوره دائما محوِّلا ومحوَّلا، مصدِّرا ومصدَّرا»[94].

يجبرنا مفهوم التحويل هذا، أن ننظر إلى السياق بوصفه عنصرا من عناصر توليد النص وتعددية تأويله، حيث يترتب عن هذا التحويل أو التصدير تجدد دلالات النص انطلاقا من وضع سياقي جديد ومختلف، مما يجعل الهوية السميائية للنص قابلة هي الأخرى للتحويل سياقيا.

يُسلِّم دريدا إذن بلانهائية التأويل وبلا محدودية السياق، لأن السياق بدوره مختلف ولانهائي. هذا يدفعنا إلى الاعتراف بأن نشاط القراءة المتصل بعملية إنتاج المعنى في عرف دريدا هو لعبة أو لعب العالم. «إن لعب المعنى هو خلاصة جوهرية لما أسماه دريدا بلعب العالم»[95]؛ هذا اللعب هو بؤرة الاختلاف.

«إن السياق هو ما يرافق النص. والسياق هو أيضا خارج النص، ولذلك فهو شيء آخر غير النص. وفي آخريته هذه، يكون سياقا فقط لأن النص يشير إليه كمرافق له. وكما يشير دريدا إلى أن كلمة سياق Contexte في اللغة الفرنسية تُسمع بالشكل الآتي qu´on texte، أي لِنُنَصّص. وبعبارة أخرى، فإن السياق هو ذلك الذي يُجْعل نصّا»[96].

يعمل السياق في الاسترتتيجية التفكيكية إذن على بناء جزء من النص كشيء خارج عنه، وتقتضي هذه الاستراتيجية كذلك،اختبار السياق من جهة مغايراته (عن سياقات أخرى)، ومن جهة إرجاءاته (في سياقات أخرى)،وبفحص آثاره وعلاماته وانزياحاته واختلافاته كما تظهر في النص. وعندما تمارس هذه الاستراتيجية عملها، فإنها تقيم مكان أو أمكنة الاختلاف المنكتبة والمنقوشة في السياق سلفا، محاولة بذلك استرجاع أو تعويض ما أُسْقط من السياق. وما أُسقط من السياق موجود في سياق آخر. وتتكرر هذه العملية في إطار سيرورة لامتناهية من السياقات. لذا، فإرجاع أو تعويض ما كان غير موجود في السياق، يعني تقابل سياق بآخر، وتحديد نقط التقاطع بينهما[97].

إن مكان التقاطع بينهما هو تمفصل السياق؛وهو الذي يجعل منه سياقا منفلتا عصيا على تحديد مواقعه، فلا يمكننا حسم ما إذاكان داخل النص أم خارجه ؟ حاضرا أم غائبا ؟ فالسياق إذن في هذه الاستراتيجية هو السياق في “المابين“. فكل سياق هوسياق ُمختلِف اختلافالإرجاء والمغايرة. ولمّا كان السياق هو ما لايمكن حسمه، فإن النص لا يُحدِّد نهائيا أيَّ معنى أو أيّة معان، وأيّ تأويل أو أيّة تأويلات نهائية للنص. ولكون هذه السياقات تجتاز وتتخطى التخوم القائمة بين النص والسياق، فإنه يصعب علينا حسم ما إذا كانت هذه السياقات، داخل النص أم خارجه، مُصاحبة له أم منفصلة عنه.

ما هو مؤكّد، أن التفكيك لا يعني البحث عن قصد وعن مؤلِّف وراء النص. لكنه يهدف إلى التعرف على فضاء غير قصدي تُبنى فيه المعاني وتُهدم دون توقّف، ولذلك صلة وثيقة بلامحدودية السياق. ولتوضيح العلاقات القائمة بين الطرفين، نورد مثال بّول دي مان الآتي: «حينما سألت الزوجة زوجها عن الكيفية التي ستعقد بها خيوط حذائه، هل من الأعلى أم من الأسفل، أجاب زوجها آرشي بانكير: “وما الفرق؟“. وعندما بدأت الزوجة تشرح الفرق، غضب آرشي بانكير. فقد فهمته زوجته بشكل سيء. فسؤال “ما الفرق؟“ كان سؤالا بلاغيا ولم يكن تساؤلا حقا. فالجملة التي نطق بها آرشي كان يعني بها “أن هذا لا يهمّ. فلا فرق بالنسبة إليّ وعليكِ القيام بما ترين أنتِ“. فالبنية النحوية ذاتها كما يسجل دومان يمكن أن تكون لها دلالتان متعارضتان تماما. وقد كان آرشي يتساءل عن الفرق وهو يعني أن لا فرق بالنسبة إليه»[98]. حينما يكون النص بلاغيا بصورة مكثفة، فإن إمكانية ظهور المعنى وانبثاقه يتم إرجاؤه. مما يعني أن هناك شيء ما في اللغة يمنعنا من التعبير بوضوح، وهذه العملية لا تؤدّي إلى الحقيقة، بل إلى إدراك أنه حيث نتوقع حضور الحقيقة، لا يوجد إلاّ غيابها. فإذا كان بانكير قد غضب – حسب دي مان – فلأنه قد وُوجِه ببنية لغوية مكثفة يصعب عليه مراقبتها، وهي بذلك تطرح عليه إمكانية انبثاق دلالات أخرى.

إن غرض دي مان من إثارة هذا المثال هو توضيح العلاقة بين النحو (التركيب) والبلاغة؛ فالأول يتيح لنا طرح السؤال، أما الثانية فتجعل إمكانية ذلك معضلة. فجملة “ما الفرق؟“ في المثال السّالف توحي بدلالة محيّرة، وهو ما يجعلنا نسائل ذواتنا لماذا نطرح السؤال إذا لم يكن في استطاعتنا أن نقرّر بقوة السلطة أن الأمر فعلا يتعلّق بسؤال.

إن البنية النحوية للجملة السالفة، ولأيّ نص ما، تتحول إلى بنية بلاغية إذا تعذّر علينا وبدا من المستحيل تحديد أيّ مستوى من مستويات اللغة هو المهيمن. لذا يتم التركيز في اللغة على الغياب، إذ ليس هناك شيء قبل اللغة أو بعدها. فليست الحقيقة، والمعنى في النص إلاّ من نتائج المجاز والاستعارة والأقنعة البلاغية؛ وهو ما يعني فقد اللغة لكل سلطة مرجعية تحاول تثبيت دلالة ما داخل النص.

لقد أشار أمبرتو إيكو في أغلب مصنفاته إلى تعدد الاحتمالات التأويلية للنص الواحد، باعتبار التأويل هو التفعيل الدلالي لما يودّ النص البوح به أو قوله كاستراتيجية، من خلال تعاضد قارئه النموذجي الذي يقوم بتحديد البنيات العاملية والإيديولوجية الأكثر تعقيدا في النص، وذلك باحترام خلفيات النص الثقافية واللسانية، وما عدا ذلك فليس سوى استعمال للنص. والاستعمال لا ينطلق مما يقوله النص بل بأشياء لا علاقة لها به وذلك لأهداف وغايات شخصية أخرى. يقول إيكو في هذا الإطار: «سنميز، إذن، بين الاستعمال الحر للنص باعتباره مثيرا للتخيّل وبين التأويل للنص المفتوح. فعلى هذه التخوم تتأسس، دون غموض نظري، إمكانية ما يسميه رولان بارث بنص المتعة. ينبغي أن نعرف سواء كنا نستعمل نصّا بوصفه نصا للمتعة أو نصا محددا يُنظر إليه باعتباره نصا بانيا لاستراتيجيته الخاصة (وبالتالي تأويله) . الإثارة التي يخلفها الاستعمال الأكثر حرية. غير أننا نعتقد أنه يجب تحديد تأكيداتنا والقول إن مفهوم التأويل يستدعي دائما جدلية بين استراتيجية المؤلِّف واستجابة القارئ النموذجي»[99].