ملخص

تحاول هذه الدراسة اﻹجابة عن بعض اﻹشكاﻻت لكل المهتمين بقضايا تحليل الخطاب؛ يتعلق اﻷمر بمفهوم السميائيات التأويلية، بوصفها استراتيجية تمتلك تسنينا فلسفيا يرى في النص مستودعا من اﻻحتماﻻت الدﻻلية التي تتوقف ضرورة عند نقطة دﻻلية محددة يفرضها بناء التأويل نفسه، مما يجعل هذا اﻷخير محكوما بمرجعياته وحدوده وقوانينه الذاتية.

ويسعى فعل القراءة داخل السميائيات التأويلية إلى إبراز كيف تشتغل وتتعاضد مختلف مستويات العلامة (السميوزيس) لتنتج في النهاية معنى ما، يكون معادﻻ للتعدد واﻻنفتاح على عوالم دﻻلية ممكنة؛ هذا اﻻنفتاح ﻻ يعادل اللعب واﻻستعمال الحر للنص، ولكنه يمثل استراتيجية تأويلية مشروطة بوسائط التعاضد النصي والتأويلي المتمثلة في اختيارات الموسوعة والبناء الثقافي للمؤول (ضرورة وجود تصور مسبق عن المعنى) ثم الفرضيات التداولية أو الموضِعية المتصلة بمبادرة القارئ والذي يصوغها بطريقة بسيطة على شكل أسئلة يفترضها النص تلميحا أو تلويحا، والعوالم الممكنة بوصفها بناء ثقافيا بانيا لكل توقعات وسيناريوهات هذا القارئ.

إن السميائيات التأويلية- من خلال مفاهيمها وآليات اشتغالها- قادرة على اﻹمساك بكل الممكنات اﻷصلية والمنتجة للنص (المسير التوليدي) وقادرة كذلك على خلق سياقات تساهم في تحيين وترهين الفعل التأويلي وتقوم بضبط حدود السنن الذي تنتهي عنده كل التسنينات أو التأويلات الممكنة (المسير التأويلي). وتطمح إلى تهذيب القراءة النقدية ومحاولة إبعادها عن كل حكم قيمي انطباعي يكتفي في أحسن الحاﻻت بالوقوف عند حدود النص في أبعاده الخطية بعيدا عن غاياته الدﻻلية والجمالية الثقافية، مما يجعل فعل القراءة فعلا عفويا مفرطا في حريته، تبنيه حدوس وتخمينات تغيب كل الأسس الفلسفية التي تخص بناء المعنى وشروط تداوله وتلقيه.

الكلمات المفتاحية: السميائيات التأويلية، السميوزيس، الإنتاج، التأويل، السياق، النسق، الثقافة.

تقديم

ساهمت السميائيات التأويلية في تجديد الوعي النقدي، من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى وإشكالاته وأشكال تداوله وتلقيه. كما عملت على تهذيب القراءة النقدية، وانتشالها من الرؤية الانطباعية التي ظلت أسيرة زخم هائل من المفاهيم النظرية المتحجرة والمستوردة، دون العمل على تطويرها وتوطينها والتفاعل معها. وإن التمثل الواعي للسميائيات التأويلية، في مرجعياتها الفلسفية المتعددة والمتشعبة، يغني منطلقاتنا بأصول نظرية إضافية تعطي لمعرفتنا النقدية والنظرية على حدّ سواء نقلة نوعية من شأنها إضاءة تراثنا الأدبي والنقدي.

من هذا المنطلق سأعمل، في هذا الدراسة، على إبراز مجموعة من الملاحظات النقدية، تخصّ أساسا:

- مفهوم السميائيات التأويلية وموضوعها.

- خلفياتها المعرفية والفلسفية والروافد الثقافية التي نهلت منها، أو التي شكلت ذاكرة للمفهوم.

- – تصورها لمفهوم القراءة والنص والقارئ والسياق وغيرها من المفاهيم التي تروج في هذا الفلك مثل، الكون الخطابي والتوليد والتأويل والنسق والثقافة.

- خلاصات واستنتاجات.

ولا ندّعي في هذه الصفحات القليلة القيام بعرض وافٍ عن هذه النظرية فذاك طموح آخر ـ يتجاوز على الأقل هذه الصفحات ـ بل سنكتفي بتحديد بعض الأسس الفلسفية التي احتضنتها ثم طريقتها في رصد المعنى في غنجه ودلاله وطرق فكّ شفراته أو سننه.

- السميائيات التأويلية: مفهومها وموضوعها

نقصد بالنظرية السميائية التأويلية سيرورة تأويلية تباشر النص بوصفه خزانا من الإمكانات الدلالية. ولفهم ما تدلّ عليه هذه السيرورة في أبعادها النظرية والعملية، لابدّ من تحديد المستويات الدلالية التي تحتضنها، حيث لا وجود لمعنى ما إلا من خلال سيرورة تنقله من حدوده المفهومية المجردة والمتصلة والمعزولة عن أي سياق، إلى كيانات أو مستويات ملموسة يُستثمَر من خلالها هذا المعنى عبر استحضار كل أشكال التدليل التي تحققه في واقعة ما. إن هذا الانتقال لا يتمّ بصورة اعتباطية، بل بواسطة أشكال توسطية ثقافية ورمزية تربط بين المجرد والمحسوس، أو بين النموذج ونسخته. وهي أشكال تحدد العلاقات وصور التبادل الممكنة بين المستويين؛ «فما بين المحافل الأصلية الأولى حيث تتلقى المادة المضمونية أولى تمفصلاتها وتتشكل باعتبارها شكلا دالا وبين المحافل النهائية حيث تتجلى الدلالة من خلال لغات متعددة، يمكن إدراج محفل للتوسط تنتظم داخله بنيات سميائية تمتلك وضعا مستقلا»[1].

إن لهذه البنيات علاقة بالفعل التأويلي، وهو فعل محكوم باستراتيجية تسعى إلى تحديد الطرق التي يتم بها تشكيل المعنى وتنظيمه داخل وقائع مادية قصد تداوله وتصريفه في أفعال وممارسات وسلوكات مخصوصة.

وتنطلق السميائيات التأويلية من مبدأ أساسي مفاده أن «”العلامة شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر”. إن هذه المعرفة المضافة (بالمعنى البورسي للكلمة) تدل على أن الانتقال من مؤول إلى آخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعا سواء كان ذلك على مستوى التقرير أو على مستوى الإيحاء. »[2] فالعلامة وفق هذا التصور لا تنتج دلالة تكتفي بذاتها، بل إنها توّلد سيرورة تدليلية أكثر تطورا انطلاقا من فعل التمثيل وأشكال الإحالة والعلاقات التي تتم بين عناصر هذه السيرورة[3]. هذه المعرفة المضافة تدلّ على أن الانتقال من عنصر داخل هذه السيرورة إلى آخر يعطي للسميوزيس بعدها التوليدي في إنتاج سلسلة لامتناهية من العلامات. فكل علامة تؤوّل أخرى ومن شأن أيّ فعل تأويلي أن يتحوّل بدوره إلى علامة ويولّد سيرورة سميائية جديدة، وهو ما يجعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي التوليد والتأويل، وأمام سيرورة اصطلح الفيلسوف والسميائي الأمريكي شارل ساندرس بورس على تسميتها بسيرورة السميوزيس اللامتناهية.

إن اللانهائي في هذه السيرورة التدليلية لا يقيم قطيعة مع الحدّ البدئي، إنه يقوم بتعميق تمثّلاتنا ومعارفنا التي وضعت للتداول في الإحالة الأولى. غير أنه إذا كانت سيرورة السميوزيس سيرورة تأويلية لامتناهية، فعلينا أن نفهم بأن عملية التأويل هذه ليست عملية حرّة، بل إنها حرية مشروطة؛ أي بقدر ما توهمنا عملية التأويل في أننا أحرار فيما نقول، فإننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا مجبرين على تأويل وذكر ما يرد الشيء المؤوَّل قوله. فالسميوزيس لا تقف عند حدود رصد المعنى الأولي الذي يحيل عليه التمثيل من خلال إحالته الأولى، بل تشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات دون انقطاع إلى ما لانهاية[4].

ومن منظور بورس، فلا وجود لعلامة في ذاتها، بل يمكن لكل شيء ولكل ظاهرة أن تصبح علامة. والتحوّل إلى علامة يعني الدخول في السميوزيس. بهذا المعنى «فالسميائيات ليست علم العلامات، بل هي علم السميوزيس»[5]. «فالسميوزيس – بصورة مفترضة – لامتناهية، إلاّ أن أهدافنا المعرفية تقوم بتأطير وتنظيم وتكثيف هذه السلسة غير المحدّدة من الإمكانات. فمع السيرورة السميوزيسية ينصبّ اهتمامنا على معرفة ما هو أساس داخل كون خطابي محدد»[6]. هذا الكون الخطابي هو الذي يحدّ من حجم التأويل وامتداداته، إنه يشكّل فاصلا بين التأويل اللاّمتناهي المتاهي (نسبة إلى المتاهة) الذي لا تحكمه ضفاف، وبين المسير التأويلي المحكوم بانتقاءات سياقية والذي له ضوابطه ومنطقه ونتائجه الدلالية. مما يعنى أن السيرورة التأويلية متناهية من حيث التجسيد العملي. «فالعلامة تكتسب مزيدا من التحديدات كلما أوغلت في الإحالة والانتقال من مؤول إلى آخر. من هنا، فإن الحلقات المشكّلة لأي مسير تأويلي تقود إلى إنتاج معرفة أعمق وأوسع من تلك التي تقدمها العلامة في بداية المسير. وهكذا فإن ما نحصل عليه من معرفة في نهاية السلسة هو تعميق للمعرفة التي تطرحها العلامة في حدّها البدئي.»[7] بمعنى آخر إن هذه السيرورة تنتهي في مرحلة ما إلى إنتاج معرفة متعلّقة بمضمون العلامة أرقى وأكثر تطورا من تلك التي كانت في البداية. إلاّ أن لهذا التطور والثراء التأويلي صلة بهوية العلامة وبأصولها الأولى. كما أن الأساس الذي قام عليه تصور السميائيات التأويلية للعلامة لم يتوقف عند منطق التوازي والتطابق القار بين التعبير والمحتوى، بل على الاستدلال والتأويل وعلى حركية السميوزيس. فالعلامة في الأصل لا تسير وفق نموذج (أ) يوازي º (ب)،( بل وفق نموذج إن (أ) (إذن……). فهي ليست شيئا يحل محل شيء آخرaliquid stat pro aliquo، بل هي ما يجعلنا نتعرف على شيء إضافي، إنها دائما وافد جديد[8]. فالشرط في العلامة إذن ليس شرط الاستبدال بل وجوب تأويل محتمل.«وإذا أردنا تمثيل السميوزيس اللامتناهية، فإننا سنحصل بصورة تقريبية على الشكل الآتي:

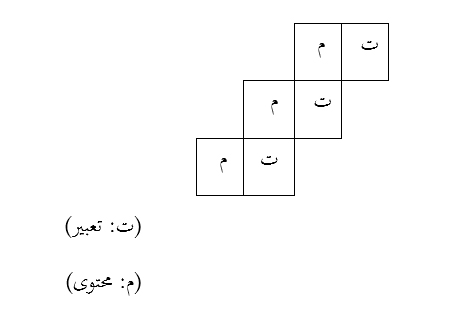

حيث يتم تأويل كل موضوع مباشر بواسطة علامة أخرى (الماثول في ارتباطه مع الموضوع المباشر الذي يناسبه) وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. وبهذه الطريقة فإننا ننتج ما يشبه نموا لمدلول كلي خاص بالتمثيل الأول؛ أي ننتج مجموعة من التحديدات ما دام كل مؤول جديد يشرح انطلاقا من قاعدة مغايرة الموضوع السابق ليصل بنا الأمر في النهاية إلى تشييد معرفة عميقة تخص نقطة انطلاق السلسلة وتخص هوية السلسلة في الآن نفسه»[9].

ولا تنفرد السميائيات التأويلية بموضوع محدّد، فهي تهتمّ بكل الظواهر الثقافية، وكل ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية بدل الاقتصار على ما هو لساني في هذه التجربة فقط؛ «إن كل مظاهر الوجود اليومي للإنسان تشكّل موضوعا للسميائيات. وبعبارة أخرى فإن كل ما تضعه الثقافة بين أيدينا هو في الأصل والاشتغال علامات تخبر عن هذه الثقافة وتكشف عن هويتها. فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطريقة استقبال الضيوف وإشارات المرور والطقوس الاجتماعية والأشياء التي نتداولها فيما بيننا، وكذلك النصوص الأدبية والأعمال الفنية، كلها علامات نستند إليها في التواصل مع محيطنا»[10]. ممّا يبيّن أن الأشياء التي تستند إليها في بنائها النظري، هي أشياء تنتسب إلى الحقل الوجداني والعملي والعقلي. وإذا كانت هذه النظرية ترتكز في بنائها على معالجة كل الظواهر بوصفها موضوعات ثقافية دالّة، فإنها بالمقابل تجعل من مفهوم الحدث أو العلامة شيئا عامّا. إذ العلامة يمكن أن تكون بسيطة أو مركّبة. فالكلمة والجملة والاستدلال أو الخطاب في مجمله يمكن النظر إليه بوصفه علامة. بمعنى آخر، فكلّ شيء وكل ظاهرة قابلة لأن تتحوّل إلى علامة، والتحوّل إلى علامة يعني الدخول في سياق ثلاثي للسيرورة السميائية بوصفها سيرورة تأويلية. وقد أطلق السميائي الأمريكي شارل ساندرس بورس على هذه السيرورة مفهوم السميوزيس.

ويطلق بورس “السميوزيس” أو السيرورة التدليلية أو فعل العلامة على السيرورة التي يشتغل بموجبها شيء ما بوصفه علامة، وهي سيرورة تتصل بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجها وطرق اشتغالها. يقول بورس: «أقصد بالسميوزيس (…) الفعل أو التأثير الذي يستلزم تعاضد ثلاثة عناصر، هذه العناصر هي العلامة وموضوعها ومؤوِّلها، ولا يمكن لهذا التأثير الثلاثي العلاقة أن يُختزَل بأيّ شكل من الأشكال إلى أفعال بين أزواج»[11].

إن السميوزيس – السيرورة التي يشتغل من خلالها شيء ما بوصفه علامة – سيرورة ثلاثية، لذا لا ينبغي فهمها بعيدا عن الإطار التداولي؛ أي دراسة أيّ فعل كلامي كيفما كان نوعه أو حالته داخل سياق ثقافي ما. وفعل وصف دلالة ما، معناه وصف السيرورة المعرفية التي تؤوَّل من خلالها علامة ما. وداخل هذه السيرورة، لا يمكن للعلامة أن تحقّق وجودها وحضورها الفعلي إلاّ من خلال عنصر التوسّط الإلزامي الذي يقوم به المؤوِّل. هذا الأخير هو الذي ينتج شروطا تبين ربط الشيء المبهم بالمجسّد، ويتيح فرصة إمكانية تمثيل الموضوع داخل الواقعة الإبلاغية. فهي سيرورة ثلاثية تقوم بتحريك وتفعيل ثلاثة عناصر، ما يعمل بوصفه علامة، وما تحيل عليه هذه العلامة ثم الأثر الناتج عنها؛ أي بين ماثول (أول) وموضوع (ثان) ومؤوِّل (ثالث) §، ويمكن النظر إلى هذه العناصر بوصفها الحدود البانية لهذه السيرورة. هذه الأخيرة، تتحول إلى نسق يتحكّم في إنتاج الدلالات وتداولها. ويمكن التمثيل لذلك بكلمة “شجرة” فهي تدلّ لأنها تشتمل على العلاقات الآتية:

1– متوالية صوتية تشتغل كتمثيل رمزي متعارف عليه عند مجموعة لغوية محددة (المجموعة اللغوية العربية في حالة كلمة “شجرة”)؛

2– موضوع يستند إليه التمثيل من أجل إنتاج الصور الذهنية، وهو ما يشكّل أساس المعرفة، فالمعرفة التي لا تستند إلى موضوع لا يمكن أن تكون معرفة؛

3– مفهوم يحوّل الموضوعات إلى صور ذهنية تغنينا عن الوقائع، وتمكننا من التخلص من ربقة “الأنا” و”الهنا” و”الآن”»[12].

إن العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة يجعل السيرورة منفتحة على احتمالات تأويلية،هذا الانفتاح هو المعادل الحقيقي للسميوزيس؛«فالسميوز لا يمكن أن تكون تدبيرا لشأن خاص بعلامة مفردة، ولا علما لعلامة معزولة. إن السميائيات هي طريقة في رصد المعنى وتحديد بؤره ومظانّه، إنها أيضا طريقة في الكشف عن حالات تمنّعه ودلاله وغنجه. ولهذا فالسميوز ليست تعيينا لشيء سابق في الوجود ولا رصدا لمعنى واحد ووحيد، إنها على العكس من ذلك إنتاج، والإنتاج معناه الخروج من الدائرة الضيقة للوصف”الموضوعي” إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من الإحالات المتتالية الخالقة لسياقها»[13].

إن هذه الاحتمالات – وهي احتمالات سميوزيسية – تدلّ على أن الانتقال داخل السميوزيس من عنصر لآخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعا وعمقا، سواء تعلّق الأمر بالمعطيات التقريرية الحرفية بوصفها النشاط الأول المرتبط بفعل إنتاج الدلالة، أو المعطيات الإيحائية بوصفها نشاطا ثانيا يقذف بالعلامة نحو عالم التأويل، «فالعلامة شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر»[14].

فما نحصل عليه في نهاية المسير التأويلي هو حدّ بدئي لمعرفة عميقة تطرحها العلامة. فكلّ مؤوِّل جديد يشرح الموضوع السابق انطلاقا من معارف وتصورات جديدة، وهي تصورات تجعل من السميوزيس بؤرة للتوالد الدلالي اللامتناهي، هذا اللاتناهي لا يفصل العلامة عن أصلها، بل يحافظ على هويتها وتماسكها،«إن النشاط التأويلي، وفق الغايات السميوزيسية، المعلنة أو الضمنية فعل كلّي، إن كانت آثاره المباشرة هي تعيين دلالة ما (تعيين ما)، فإن عمقه لا تحدده سوى الإحالات ذاتها التي تجعل من أي نسق سميائي بؤرة للتوالد الدلالي اللامتناهي»[15].

ومادام موضوع السميائيات كلّيا وشموليا بهده الدرجة، فقد قلّص أمبرتو إيكو شيئا من شساعته، حيث أقام تمييزا بين نوعين من السميائيات:

- سميائيات خاصة:

تعدّ نحوا لنسق خاص من العلامات. فهناك أنحاء للغة الحركية كما هو الأمر بالنسبة للغة الصم والبكم… وهناك أنحاء خاصة بإشارات المرور… وقد استعمل إيكو كلمة “نحو” في معناها الأوسع والذي تشتمل فيه إضافة إلى قواعد التركيب والدلالة على سلسلة من القواعد التداولية. وهو ما يعطي لهذه السميائيات وضعا اعتباريا تطمح من خلاله إلى العلمية، بما في ذلك قدرتها على توقع سلوكات ومظاهر سميوزيسية[16]. ولا ينبغي أن نفهم من السميائيات الخاصة سميائيات تطبيقية. فالسميائيات التطبيقيةمنطقة لا تمتلك حدودا ومدى دقيقا، لذلك من الأهم والأفيد أن نتحدث بصدد هذه السميائيات عن ممارسات وصفية وتأويلية كتلك التي تصادفنا أثناء ممارساتنا النقدية المطبقة على نصوص أدبية. وفي هذه الحالة يصير صعبا علينا طرق وطرح مسألة العلمية. بل رهاننا في ظل هذه الممارسة هي قوة الإقناع البلاغي والبحث عن الشروط والآليات التي تجعل فهم النص أمرا ممكنا والقدرة كذلك على جعل الخطاب حول نص ما أمر يمكن التحكم فيه على نحو مشترك[17].

- سميائيات عامة:

وتنحو هذه السميائيات منحى فلسفيا؛ فهي لا تحصر دراستها في نسق خاص، بل إنها تضع مقولات عامة يمكن عبرها مقارنة مختلف الأنساق. إن الخطاب الفلسفي بالنسبة لهذه السميائيات لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية تأسيسية. ويضعنا هذا التأسيس أمام مسارين: [18]

- مسار فلاسفة اللغة الذين حاولوا استنباط نسق للسميوزيس ولتوليد الدلالات وبناء فلسفة للإنسان بوصفة حيوانا رمزيا. لقد أدرك هؤلاء الفلاسفة أن الأمر يختلف عندما نتحدث عن مدلول كلمة ما أو عن عرض من الأعراض الجوية أو عن تجربة إدراكية. لقد قرروا دراسة كل قضية بشكل منفصل وضمن اختصاصات مختلفة. [19]

- ومسار حفريات المفاهيم السميائية وخاصة ذاك المقترح من قبل أرسطو فيمصنفه “الميتافيزيقا” الذي جاءت تصوراته معاكسة لفلاسفة اللغة، إذ أكد أثناء تحليله للخطاب الفلسفي واستعمالاته اللغوية الموغلة أن موضوع الفلسفة الأول هو الكينونة وأن هذه الكينونة تقال بطرائق متعددة ومختلفة[20].

إن ما تطرحه السميائيات العامة يتوقف على قرار نظري أو على إعادة قراءة للاستعمالات اللغوية وللأصول[21].

إن التأويل- من منظور السميائيات التأويلية- « ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة، وهي فرضيات تسقط انطلاقا من معطيات النص مسيرات تأويلية تطمئن إليها الذات المتلقية»[22]، وهو ما يعني أن الممارسة التأويلية ضمن هذا النوع تجنح إلى تثبيت السيرورة داخل نقطة معينة، يمكن النظر إليها بوصفها أفقا غائيا داخل مسير تأويلي ما ينطلق من تحديد معطيات أولى إلى إثارة متوالية من الدلالات المتنوعة والغنية، ليصل في نهاية الأمر إلى تحديد نقطة ترسو عندها الدلالة. إنه تأويل ينطلق من “الإدراك” وينتهي عند “الفعل” عبر توسّط الفكر في أبعاده التداولية والرمزية.

وتنطلق السميائيات التأويلية من حيث الأصول والامتدادات من تصورات نظرية وتطبيقية تجد في سميائيات شارل ساندرس بورس الظاهراتية سندا لها بتركيزها على مفهوم السميوزيس بوصفه سيرورة تأويلية ثلاثية ولامتناهية وتداولية والتسنين الثقافي لدى أمبرتو إيكو وفلسفة الشكل الرمزي عند إيرنيست كاسيرير ونظرية التأويل والمعنى المزدوج عند بول ريكور والكون السميائي لدى يوري لوتمان منطلقات لها. وتجعل هذه المرجعيات الفلسفية من التأويل قطب الرحى الذي تدور عليه باقي الأبحاث. والتأويل في عرف هذه الاتجاهات هو إنتاج لمعرفة جديدة وخلق لسلسلة من الإحالات التدليلية البانية لسياقاتها الخاصة، إنه في كل لحظة وافد جديد.

- السميائيات التأويلية وفرضيات القراءة

لا تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال ضرورة أو عدم ضرورة تطبيق منهج معين على نصّ من النصوص. فلا أهمية لسؤال من هذا النوع على حدّ تعبير الدكتور سعيد بنكراد، ولا قيمة معرفية له وذلك لسببين :

– فمن جهة لا وجود لقراءة “عفوية” تستند إلى حدوس لا معرفية لكي تنتج معرفة، فهذا أمر في غاية الغرابة والنشاز، فأبسط الأحكام إنما تستند إلى فرضية سابقة انطلاقا منها يمكن قول شيء ما عن الواقعة.

– ومن جهة ثانية فإن السائد حاليا في الدراسات الأدبية أن المنهج الوحيد والأوحد خرافة لا يمكن أن تنتج عنها سوى الأوهام. فالقراءة تستند إلى فرضية يبررها وجود نص يبني معانيه استنادا إلى قوانين لا يمكن الكشف عنها إلا ارتكازا على تصورات تخص شروط إنتاج المعنى وشروط تداوله، وهي فرضيات لا تشكل ” منهجا ” بل هي ترتيبات تحليلية قد تفيد من تصورات نظرية متعددة.[23] وإن بناء معنى النص والكشف عن سيرورة تشكله وأشكال تجليه، لا يمكن أن يكون إلاّ انطلاقا من الأسئلة التي يطرحها القارئ على النص. لذا فبناء السيرورة السميائية، سيكون من هذه الزاوية، خاضعا لنسق التحولات والسناريوهات التوقعية والجولات الاستدلالية التي تتوقف ضرورة عند نقطة دلالية محددة يفرضها بناء التأويل ذاته، وهو بناء لا يمكن أن يكون في اعتقادنا إلاّ جزئيا. بمعنى آخر، إن كل إجراء تأويلي، يقتضي ضرورة وجود نظرية مسبقة للخطاب، أو على الأقل وجهة نظر في هوية النص المؤوّل، ودون ذلك سيكون صعبا على المؤوّل تبرير الأعمال التي يقوم بها قصد عرض المعنى واستخلاصه. فما يحدد، داخل العملية التحليلية، عمق التأويل وغناه وأبعاده وامتداداته، أو على العكس من ذلك يكشف عن سطحيته وضحالته، هو صيغة السؤال التي تتبناها الذات القارئة لتكشف عن السيرورات التأويلية التي يسمح بها بناء النص أو يوحي بها. والأمر لا يتعلق، بطبيعة الحال، بتحديد معنى وتعيينه، بل هو إعادة لبناء قصدية النص بعيدا عن إرغامات الإحالات المرجعية المباشرة.[24] واستنادا إلى كفاية المتلقي وأهليته الموسوعية لا ينبغي النظر إلى النصوص على أنها عوالم تفترض وجود معنى كلي ونهائي يقتضي من المؤول البحث عنه، بل إن الأمر يتعلق بجهة نظر معينة، وهي بمثابة فرضية مسبقة للقراءة قائمة على أسنن وتعاقدات مختلفة ومتعددة، تؤثر وتشتغل بوصفها شبكات للقراءة والتأويل.

إن هذه القراءة تنطلق من فرضية وجود مسيرات أو سيرورات لها صلة بالإمكانات التي تتآلف وتنسجم من خلالها وحدات المعنى في نسق محدد. فالمعنى، بما هو تسنين وتكثيف لهذا التسنين وتصنيف وتعرّف ونمذجة، هو أداتنا الوحيدة في تنظيم التجربة الإنسانية وتحديد أشكال وطرق تمفصلها وتآلف وانسجام عناصرها.

وإن التنظيم والانتقاء والحذف والتحجيم والتصنيف… هو ما يعيِّن ويشير إلى الطبيعة المولّدة للمعنى، وهو ما يعني مثولنا أمام عملية تأويلية محكومة باستراتيجية. إنها تتعلق بما هو خطابي، أي بنحوٍ لتوليد المعنى واستثماره في وقائع ملموسة دالة. إن هذه الاستثمارات هي التي سيُنظر إليها بوصفها مجموعة من الإرغامات الخطابية المحددة للشروط التي يتم في إطارها أو بمقتضاها إنتاج المعنى وتداوله واستهلاكه. ويفضل إليزيو فيرون تسمية هذه الشروط “بشروط التعرف”[25]. بمعنى آخر، إن أيّ مقاربة أو تحليل لأيّ ظاهرة دالّة، هو بالضرورة تحليل يقتضي استحضار عناصر خارجية. فالمعنى المنتَج لا يصبح محققا ومرئيا، إلاّ في علاقته بالنسق الإنتاجي الذي ولّده، أي في علاقته مع ما يوجد خارجه “أي العناصر التي شكلتها شروط الإنتاج والتداول والتعرّف”[26]. لذلك يشكل تأويل النص سيرورة متواصلة من المراجعات والتقويمات حتى يتمكن من توليد ما أسماه غادامير “وحدة المعنى”.[27] وللمؤول وحده القدرة على تحيين وحدات المعنى هذه ضمن هذا المسير التأويلي أو ذاك؛ أي تحديد مُجمل الإمكانات التأويلية القابلة للتجسيد والتحقق من خلال فعل القراءة المتعدد «فالقراءة إذن، هي البنية الأساسية والمشتركة لكل تحققات المعنى»[28]. وإن هذه القراءة تنطلق من فرضية وجود مسيرات أو سيرورات لها صلة بالإمكانات التي تتآلف وتنسجم من خلالها وحدات المعنى في نسق محدد. بذلك نكون أمام عملية تأويلية محكومة باستراتيجية. وفي هذه الحالة، فإن كل شيء يقاس بالعلاقة الموجودة بين ثقافة النص وثقافة المؤول؛ إنها علاقة توتّر بين أفقين بتعبير أدبيات التلقي: أفق المؤول وأفق النص. هذه العلاقة هي التي توجّه وتحدد غايات النص وتجاربه الدلالية والجمالية، وتمنح المؤول كذلك فرصة تأمل ذاته من خلال ما تمّ تشييده وتجسيده من معان مختلفة ومتعددة. إن هذه العلاقة ما كانت لتولّد هذه المعاني لولا ارتباطها بجدلية تغير الآفاق وحركيتها الدائمة، «إن الأفق في الواقع شيء نتحرك فيه ويتحرك معنا.. فالأفق، إذن، شيء دائب الحركة.»[29] فحركية أفقنا تحررنا من أسر التطابق والأفق كذلك، ليس سجنا معرفيا بل ميزة تأويلية تسمح بإمكانية إعادة تحريك التخوم وإعادة تصليح وتقويم سقطات القراءة. ويظهر من خلال هذا، أن الأفق هو الآخر سيرورة مسؤولة عن إنتاج المعنى وتداوله، وليس حدثا معزولا أو نتيجة يفضي إليها الفعل التأويلي؛ أي لا يجب تصور أفق أو اختزاله في صيغة بسيطة تنحصر في التأثير، تأثير النص على المتلقي. إن الأفق، هو في الآن نفسه، حصيلة سيرورة سميائية تأويلية وعنصر أساسي فيها؛ أي إنه جزء من دينامية وتفاعل شامل يتداخل فيه معنى النص وخلفياته المرجعية، ومساهمة المؤول في ذلك ومختلف التحولات والتغيرات التي تعرفها تجربة القراءة. وهذا يؤكّد حقيقة أساسية تتمثل في كون بنية النص تملك صلة وثيقة ببنية التحقق. إذ لا يمكن الوصول إلى معرفة دور القارئ إلاّ من خلال بنية النص ذاتها، وبواسطة التحقق الذي يتم عبر التأويل والقراءة. ولأن النص كما أشار إلى ذلك أمبرتو إيكو، «ليس مجرد أداة تستعمل للتصديق على تأويل ما، بل هو موضوع يقوم التأويل ببنائه ضمن حركة دائرية تقود إلى التصديق على هذا التأويل من خلال ما تتم صياغته باعتباره نتيجة لهذه الحركة. ولا أشعر بأي خجل في القول بأن ما أحدده هنا يعود إلى الدائرة القديمة والصالحة دائما: “الدائرة الهرمنطيقية”.»[30] فتأويل النص عملية يمكن أن تتم بمعالجة النص بوصفه بناءً ثقافيا؛ من جهة كونه جزءا من الثقافة التي أنتجته، لكن طبيعة هذه الثقافة يمكن أن تُفهم انطلاقا من تأويل هذه النصوص التي أُنتجت فيها. فتأويل النص ليس مجرّد عملية نصية، بل هو عملية سياقية كذلك. وتعدّ الفجوة أو المسافة التاريخية التي تفصل الواقعة أو النص عن القارئ سمة سلبية، ينبغي التغلب عليها من خلال الحركة المتذبذبة بين إعادة البناء التاريخي من جهة، وفعل القراءة من جهة أخرى. وهكذا، فإن هذه الدائرة التأويلية التي تسلّم بضرورة تواجد الكلّ وأجزائه، وتلغي تبعاً لذلك إمكان بداية مطلقة، تشهد وحدها على ضرورة تعدد التأويلات.

وإن ما يحدد عمق التأويل وغناه وامتداداته، هو طبيعة السؤال وصيغته التي يتبناها المؤول(ثقافة المؤوّْل) ليكشف عن السيرورات التأويلية التي يسمح بها بناء النص. ولأن الحقيقة التي يظهرها النص أو الواقعة، لا تشتمل على معنى مطلق الموضوعية، فإنها بالتالي (أي الحقيقة) لا يمكن فهمها من خلال مقولات وقوالب مجردة يريد المؤول استعمالها وفرضها على النص، فهي تمتلك معنى يتجلى فقط عندما يدخل االمؤول في حوار أصيل مع النداء الذي يتردد صداه في النص. فما سيقوله هذا النص سيعتمد بدوره على نوعية الأسئلة التي نستطيع أن نطرحها عليه، انطلاقا من موقعنا التاريخي المتميز، كما سيعتمد أيضا على قدرتنا على إعادة صياغة السؤال الذي يشكل النص أو الواقعة جوابا عنه. ذلك أن النص هو أيضا حوار مع تاريخه الخاص. على هذا النحو يتحقق الفهم، وكل فهم هو فعل إنتاجي؛ إنه دوما فهم بشكل مغاير وتجسيد لإمكانات جديدة في النص. فلا يمكن إدراك حاضر النص إلاّ انطلاقا من الماضي بوصفه امتدادا حيّا له، كما لا يمكن إدراك هذا الأخير إلاّ انطلاقا من موقعنا الجزئي في الحاضر. ويتحقق فعل الفهم انطلاقا من دمج الآفاق؛ أفق القارئ الخاص المحمّل بالفرضيات المسبقة، وأفق النص. آنذاك لا نلج العالم الغريب للنص فحسب، بل نضمّه إلى مجالنا الخاص. ففهم النص هو في العمق فهم لذواتنا. والفهم الحقيقي، هو الذي لا يستند إلى ما هو معطى وصريح في النص، بل هو الذي يستحضر ويستدعي كل المعارف القبلية التي لها القدرة على إدراج النص ضمن مسيرات ليست بادية من خلال التجلّي الخطي والمباشر للنص. والفهم في السميائيات التأويلية، هو دائما الفهم في علاقة ما. وإن اللغة بما هي حاملة للفكر، هي الوسط الذي يضعنا في علاقة؛ أي إنها سيرورة التوسّط الإلزامي التي يتحقق بموجبها توليد المعنى. والتأويل السميائي أيضا، حلقة من حلقات سلسلة الجدل القائم بين الظاهر والمستتر، والسؤال والجواب. والسؤال والجواب ليسا فقط استنطاقا أو مساءلة للنص تتوخى حلاّ أو حلولا معينة، ولكنهما في العمق نقد وحوار، وكل حقيقة إنسانية تتأسس على هذا الحوار. بحيث يتحول التأويل إلى علاقة أصيلة بالحياة وخاصية ثقافية وتاريخية هي قيد التحقق الفعلي بطريقة سميائية وفلسفية. أي إن هذه العلاقة تتحقق بمقدار ما توفّق في الإبانة عن معانيها ودلالاتها اللغوية أثناء عملية تأويل النصوص. هذه النصوص، لا تعدّ محض قطعة من الماضي بل تظل تتمتع بالمعنى إنتاجا وتداولا وتشعّ بالحياة كلما تمّت قراءتها. ويتم تجاوز المسافة التاريخية بين الماضي والحاضر عبر العلاقة التي يقيمها المؤول مع هذه النصوص بتوسط اللغة والفكر. لذلك يصير تدخل السميائيات التأويلية ضروريا عندما نعي بأن معرفة البديهيات التي تشكّل عصب حياتنا خالية من المشروعية، وعندما يعيش الإنسان أزمة فهم تخص ذاته كما تخص غيره؛ وهي أزمة يبدو المعنى من خلالها متشظيا وموزعا بين الماضي والحاضر بين التقليد والتجديد، بين التعدد واللاتناهي بل وحتى مهددّا بالانقراض من خلال اندماجه في الامتثالية والابتذال المتعلّق بالعودة الأبدية للمماثل والمطابق. وتزداد هذه الفكرة ترسخا حينما تتفاوت آفاق المؤول والنص، إذ يتخلل النصَّ غموض يستوجب التأويل. وإذا رُمنا فهم ما يقوله النص بالضبط، فإنه يتوجَّب على تجاربنا أن تكون وعاءً لفهمه. بمعنى آخر إنما يُفهَم النص حينما تقع فكرته المحورية في سياق التساؤلات، وكذا العناصر التي تكتنفها آفاق المؤول وتجاربه؛ «فعندما تؤدّي المسافة الجغرافية والتاريخية، والثقافية التي تفصل النص عن القارئ إلى وضعية انعدام الفهم، والتي لا يمكن تجاوزها إلاّ في إطار قراءة متعدّدة؛ أي في إطار تأويل متعدّد الأبعاد، آنذاك يصبح وجود فنّ مخصوص أمرا لازما. وبهذا الشرط الأساسي يغدو التأويل، باعتباره موضوعا مركزيا للتأويلية، نظرية للمعنى المتعدّد».[31]

إن السميائيات التأويلية بهذه الصيغة تبحث عن المعنى في أزمة المعنى؛ فهي تفترض أن الكوجيطو التأملي (الوعي المباشر) مضطرّ لأن ينزاح عن مركزه لأن الوعي المباشر عاجز عن التوصّل انطلاقا من ذاته إلى فهم ما ينتجه. ولذلك ينبغي عليه أن يلجأ إلى خطاب آخر لتوضيح إنتاجاته وهي إنتاجات ترتدي معنى كامنا وغير مباشر يلزم استحضاره. فكلّما ابتعدنا عن حالات التعيين والوصف وكلّ ما يدور في فلك المعاني الظاهرة، إلى نظام الفكر والثقافة والرمز كلّما اقتربنا أكثر من حقائق الوجود الإنساني. فعبر الأشكال الرمزية تستطيع الذات الإنسانية الإمساك بكل الممكنات في أبعادها الواقعية أو المتخيّلة؛ «ولأن الفكر الإنساني فكر رمزي، فله القدرة على إجراء تمييز بين الواقعي والممكن.»[32] هذا التمييز سيمكنه من امتلاك معارف جديدة، وبفضله يمكن إحداث شروخ داخل كل المتصلات التي تقدِّم نفسها باعتبارها مطلقا. بذلك يكون التأويل تجاوزا للنفعي في الحياة في اتجاه إنتاج ممارسات لا تُدرك إلاّ من خلال استحضار الأشكال الرمزية والثقافية. فالأشكال البدئية المباشرة، تنحو نحو التراجع كلّما تقدّم النشاط الرمزي. وبذلك يمكن القول إن التأويل في أبعاده الثقافية، يمكن أن يُنظر إليه بوصفه عملية التحرّر التدريجي للذات الإنسانية، «واللغة والأسطورة والدين والفن والعلم هي اللحظات المختلفة لهذه العملية. وفي كل لحظة من هذه اللحظات يكتشف الإنسان سلطة جديدة ويبرهن عليها، إنها سلطة بناء عالمه الخاص.»[33] وإن الدلالة الرمزية إذن، هي دلالة مركبة، بحيث لا ندرك منها سوى الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة الحرفية أو الأولية؛ لذلك تكون الدلالة الثانوية الوسيلة الوحيدة للاقتراب من المعنى المتعدد. إن الرمز من هذه الزاوية يُظهر قصدية مزدوجة؛ قصدية حرفية يتم بموجبها تحديد معنى العلامة كما هو متعارف عليه في أبعاده المباشرة، ولكن انطلاقا من هذه القصدية الأولى يمكن التطلع إلى قصدية ثانوية؛ «وهكذا ففي مقابل العلامات التقنية، الشفافة كليا، والتي لا تقول إلاّ ما ترغب في قوله، فإن العلامات الرمزية تكون كثيفة، هذه الكثافة هي التي تشكل العمق الذاتي للرمز »[34]. فالرمز هو الذي يساهم في تحريك المعنى الأول ويجعلنا ننخرط في صلب المعنى الكامن. وهو يقوم على بنية دلالية محددة، هي بنية التعابير ذات المعنى المزدوج على حد تعبير بول ريكور.

واستنادا إلى هذا لا يمكن للنص أبدا أن يكون معزولا، فهو يستمد معناه من العلاقات المباشرة مع نصوص أخرى خارجة عنه (نص الثقافة ونص التاريخ)، إنه لا يمكن أن يكون سوى تحقق داخل نوع ما. ولتحيين أبسط مكوناته الدالة، لا بد من الاستنجاد بمعارف موسوعية متنوعة ومتعددة. وإن كل تعدد إنما يعود ويوكل أمره إلى الذات التي تقوم بالتأويل والتي تملك القدرة على تحيين دلالات النص بناء على انتقاءات سياقية. هذه الانتقاءات تتشكل انطلاقا من فرضيات ومؤشرات تأويلية تعطي للقارئ/المؤول الحق في إعادة بناء قصدية النص من خلال إعادة بناء سياقاته الداخلية. والكشف عن هذه الأخيرة كفيل بتحقيق قراءة منسجمة ومتنوعة ومتعددة للنص،«فلا يمكن تصور معنى مكتف بذاته وقادر على التدليل خارج الذات التي تستقبله، فالتعرف على المعنى وتحديد حجمه وامتداداته هو جزء من سيرورة تشكله، والتعرف على الواقعة الدالة هو إمساك بسيرورة تعد انتقاء سياقيا مخصوصا، أو هو فرضية للقراءة، وهو ما يلغي فكرة التأويل الكلي والشامل للنصوص. ولهذا فإن القول بإمكانية الإحاطة الكلية بالدلالة النهائية للنص ضمن قراءة واحدة شاملة أمر في غاية الغرابة»[35].

إن هذه القراءة ذاتها مقيدة بالاختيارات والوضعيات التي يفرضها النموذج التأويلي، وهو نموذج يعين منذ البداية الصيغ والأشكال التي تجعل القارئ قادرا على الإمساك بالعوالم الدلالية التي يثيرها النص، سواء كانت هذه العوالم تنتمي إلى النص (المعرفة النصية)، أو خارجة عنه (المعرفة الخارج – نصية). من هذه الزاوية « تتحدد القراءة (التأويل) كإحالة مزدوجة. فمن جهة تحيل القراءة على المعرفة الملفوظية، أي العالم الدلالي المعطى بشكل مباشر من خلال عناصر النص نفسها، ومن جهة ثانية تحيل على معرفة خارج/نصية. وهذه المعرفة (كما توحي بذلك كلمة خارج) ليست منفصلة عن النص ولا متناقضة معه إنما الكشف عنها يستدعي تنشيطا أو تحفيزا لذاكرة القارئ وذاكرة النص»[36].

هذا التنشيط أو التحفيز هو ما اصطلح أمبرتو إيكو على تسميته بالتعاضد التأويلي. وقوة هذا التعاضد ومردوديته يتحققان في القدرة على الربط بين ما ينتمي إلى النص كشيء خاص به وبين ما هو خارج عنه؛ أي نص الثقافة الذي يحتويه.

- السميائيات التأويلية والأنساق الثقافية

تعدّ الثقافة نسقا سميائيا وقد عبّر السميائي الروسي يوري لوتمان عن هذا في كتاباته المبكّرة، حيث عرّف النسق «باعتباره بنية من العناصر والقواعد يتم الربط بينها في حالة مماثلة قارة وبين الكون المعرفي بشكل واضح ومنظم.»[37] قد يبدو هذا التعريف متاهيا لكنه يشير بدقة إلى المبادئ الجوهرية للنسق؛ فهو بنية من العناصر الوظيفية الواضحة. والبنية بدورها هي مجموع العناصر المنظمة وفق ترتيب هرمي (بعيدا عن استعمالات كلمة هرمي في أبعادها وإيحاءاتها القيمية، بل في استعمالاتها التداولية المحضة) ذات هدف محدد، وهو ما يجعل هذا النسق مميَّزا ومختلفا عن الأنساق الأخرى. والمسألة الجوهرية تتبدّى في اعتبار النسق بناء وآلية منهجية ومعرفية وتحليلية. ويبدو من الأهمية الحفاظ على هذا التعريف في الذهن ووضعه في الاعتبار لأن مستعمليه من السميائيين السوفياتيين والبنيويين عامة غالبا ما وجّهت لهم انتقادات لأن كتاباتهم لا تعبّر دائما ولا تميّز فيما إذا كان مفهوم «نسق» قد استعمل باعتباره مفهوما عمليا لوصف بعض الظواهر أو باعتباره مقولة وجودية (أنطولوجية) خاصة عندما يتم اكتشاف بعض القوانين الخاصة داخل هذا النسق بوصفها وقائع وحقائق موضوعية. وإننا نفهم النسق السميائي، قبل كل شيء، على أنه فكرة مجردة وبناء منهجي يستخدم لوصف إنتاجية التفكير الإنساني وفاعليته مثل اللغة والآداب والسينما والفن أو الثقافة في فتراتها المختلفة وميولاتها المتعارضة وغيرها من المعايير والمعالم وتحليلها ثم كيف نستعملها ونتفاعل معها. وإن الثقافة واللغة أو أي نسق سميائي آخر لا يمكن أن ينظر إليه في ذاته، بل في استعمالاته وتحولاته وتطويره أو التخلّي عنه إذا لزم الأمر. ولا ينتج النسق دلالة أحادية ومكتفية بذاتها. إنه يولّد عددا من التمثيلات المتسلسلة، يمكن النظر إليها بوصفها سيرورة تدليلية منتجة لمعرفة أكثر عمقا وتطورا. ولا يمكن للذات الإنسانية أن تفكر خارج هذه السيرورة. هذا يعني أن الأشياء المرتبطة بالتجربة الإنسانية والتي تشتغل باعتبارها نسقا سميائيا متحركا، يتم تداولها كذلك بوصفها سيرورة تدليلية تتحدد كتكثيف لهذه التجربة والممارسة بكل أبعادها وتجلياتها الذهنية والعملية. وخارج هذه السيرورة لن تحيل الوقائع سوى على قضايا مجردة عالقة عارية من التاريخي والتسنين الثقافي.

إن الخاصية الأولى المميزة للثقافة باعتبارها نسقا هي الخاصية التواصلية. فكل الظواهر الثقافية ينظر إليها بوصفها موضوعات تواصلية وأنساق دلالية. فالعلاقات الاجتماعية والإنسانية لا تقوم ما لم تنسج علاقات تواصلية، إذ يهدف الإنسان في كل أنشطته إلى إعداد المعلومات وتبادلها والحفاظ عليها. «وعلى هذا الأساس تعدّ الثقافة مجالا لتنظيم الأخبار والمعلومات في المجتمع الإنساني. وتعتبر آلية الثقافة بمثابة جهاز قادر على التحويل والتحكم في المحيطين الداخلي والخارجي. إذ تحوِّل الفوضى إلى نظام والناس الغفل إلى متعلمين والمذنبين إلى عادلين. ولأن الثقافة لا تعتمد في حياتها على التقابل بين المجالين الداخلي والخارجي فقط، بل تعتمد على الحركة من أحدهما إلى الآخر، فإنها لا تحارب الفوضى الخارجية فقط بل تحتاجها أحيانا. إنها لا تكتفي بتحطيمها ولكنها تخلقها باستمرار.»[38]

ويقتضي منطق التخصص أن تكون الثقافة موضوعا للبحث السميائي. بل إن أمبرتو إيكو ذهب أبعد من ذلك حيث نقل اهتمامه إلى موضوعات أكثر تعقيدًا، فأصبح واضحًا أمامه أن الثقافة لا يمكن أن نفهمها فقط بوصفها موضوعًا سميائيا، بالعكس: الثقافة كلّها يجب أن ندرسها بوصفها ظاهرة تواصلية تقوم على أنساق دلالية هدفها إنتاج المعنى. وهذا معناه أن الثقافة لا يمكن دراستها إلا بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة وحدها يمكن فهم الآليات الأساسية في العمل الثقافي.[39] وإن الثقافة حسب إيكو هي الصيغة التي بموجبها يتم تفكيك النسق داخل ظروف تاريخية وأنثربولوجية بعينها، ضمن حركة تزود المعرفة ببعد موضوعي. وهذا التجزيء يهم كل المستويات انطلاقا من الوحدات الإدراكية الأولية وانتهاء بالأنساق الإيديولوجية. لهذا لا يمكننا أن نتصور الثقافة إلا باعتبارها نسقا عاما يتكون من أنساق مختلفة ومتعددة تصوغ بدورها العالم على نحو خاص وخاضع لقوانين وإكراهات ثقافية خاصة. وتملك هذه الأنساق القدرة على برمجة السلوك الإنساني ضمن هذه الثقافة أو غيرها، فكلما اختارت الذات نسقا ثقافيا إلاّ واختارت معه نمذجة خاصة للعالم، وطريقة في التواصل مع هذا العالم، لأن قوانين التواصل حسب أمبرتو إيكو هي قوانين الثقافة. وتشكّل الأنساق السميائية نماذج قادرة على إعطاء تفسير للعالم الذي نعيش فيه ولكلّ سلوكاتنا داخله. وبتفسيرها لهذا العالم فإنها أيضا قادرة على بنائه. يُفهم من هذا أن السميائيات ليست نظرية أو منهجا في القراءة، بل هي نظرية في المعرفة والوجود. ومن بين كل هذه الأنساق تعدّ اللغة في أبعادها التقريرية النسق المنمذج الأولي الذي يمكننا من القبض على العالم والإمساك بمحتوياته بناء على ما تقترحه هذه اللغة من نماذج. بينما تعدّ الأسطورة والأنظمة الثقافية والرمزية والدّين والفن والعلم أنساقا منمذجة ثانوية بلغة السميائي الروسي يوري لوتمان. وأشكالا رمزية بلغة الفيلسوف إيرنيست كاسيرير. لذا يلزم كذلك دراسة هذه الأنساق السميائية الرمزية لأنها تمتلك آليات قادرة على مساعدتنا في فهم أفضل للعالم، وفي تمثّل هذا العالم والتعبير عنه بطرق متعددة وبرؤى مختلفة.

والحديث عن الثقافة من منظور سميائي، يجعلنا نستحضر مفهوم الدائرة الثقافية النسقية؛ التي تعتبر بأن كل نصّ ما، هو نصّ متورّط ومسؤول عن تصريف مجموعة من القيم والأنساق الثقافية والاجتماعية والإيديولوجية… داخل مجتمع ما. فالنّص ينتمي، في الآن نفسه، لأكثر من لغة، إنه بناء هرمي يتألف من طبقات، وتنتظم العلامات داخل هذا البناء كما تنتظم العرائس أو الدُّمى الروسية فالنّص سيرورة دلالية منفتحة، وإن هذه السيرورة مثل أي سيرورة دلالية أخرى هي سيرورة محددة منطقيا وسببيا. وهي عموما سيرورة تنخرط في إطار تدبير الفعل التواصلي في صوره الحرفية والاستعارية من خلال إنتاج وتلقي الرسالة.

ويرى يوري لوتمان أن السميائيات ثقافية بطبيعتها، فوظيفتها وفائدتها ومردوديتها التحليلية أمور ثقافية قبل كل شيء. فهو لا يؤمن بأنه من الممكن تفسير الواقعة السميائية خارج السياق الثقافي الذي تُوجد فيه، وإذا كان لابد من وجود مجال تفيد منه السميائيات فهو مجال التحليل الاجتماعي والثقافي. وهو التّصور نفسه الذي نلمسه كذلك عند أمبرتو إيكو وإريك لاندوفسكي. ولقد كان أمبرتو إيكو صاحب فكرة مؤداها أن «السميائيات» شكلٌ من أشكال التحليل الاجتماعي، إذ تلعب دورًا في تغيير المجتمع، وهي فكرة شرحها شرحًا وافيًا في كتابه: «النظرية السميائية». ففي مقدمة الكتاب يبادر بشرح مقصده بقوله: «هدفنا في هذا الكتاب أن نستكشف الإمكانيات النظرية وكذلك الوظيفة الاجتماعية لمقاربة موحدة تتصدى لكل ظاهرة من ظواهر الدلالة و/أو التواصل.»[40] وقريبًا من نهاية الكتاب يقول: «إن السميائيات أيضًا تعدّ شكلا من أشكال النقد الاجتماعي ومن ثم فهي واحدة من أشكال الممارسات الاجتماعية المتعدّدة.»[41] بعبارة أخرى، تعدّ السميائيات ضرباً من فهم الثقافة بعد أن أصبحت – بفضل إمكانياتها التحليلية – منهجًا نقديًّا كاشفًا، ومن ثم مؤثرّا جدّا.

لقد أضحى واضحًا أن الثقافة لا يمكن أن نفهمها فقط بوصفها موضوعًا سميائيا، بالعكس: الثقافة كلها يجب أن ندرسها بوصفها ظاهرة تواصلية تقوم على أنساق دلالية هدفها إنتاج المعنى. وهذا معناه أن الثقافة لا يمكن دراستها إلا بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة وحدها يمكن فهم الآليات الأساسية داخل السيرورة الثقافية. يقول كليفورد غيرتز في بداية كتابه المعنون بـ «تأويل الثقافات» «إن مفهوم الثقافة الذي أؤمن به، والذي نريد أن نوضح فائدته ونقف على أهميته ، هو مفهوم سميائي في جوهره. فأنا أعتقد مع ماكس فيبر أن الإنسان حيوان معلّق في شبكات من المعاني التي نسجها بنفسه، وأنا أعتقد أن الثقافة هي هذه الشبكات، وتحليل هذه الثقافة ليست – بهذه المنزلة – علمًا تجريبيًا يبحث عن قانون، ولكنه تحليل تأويلي يبحث عن دلالة ما.»[42]

يسلّط هذا التعريف بالذات الضوء، على بعض السمات الأساسية في مقاربة غيرتز – المعاني والشبكات والتأويلات– وهي سمات منسجمة مع الموقف السميائي الذي وصفناه عند يوري لوتمان، والموجود كذلك حتى عند أمبرتو إيكو. ويبدو أن هذه المفاهيم بالذات، تشكل أرضية مشتركة:

- فكرة شبكات المعنى.

- مبدأ الاختلاف والتباين

- الدور المركزي للعامل الاستدلالي.

- · فكرة أن الثقافة لا تحيا إلاّ في البعد الخارجي.

- · ما يقاوم الحدس. [43]

وتعدّ «فكرة شبكات المعنى» من أكثر الأفكار دلالة من الناحية البنيوية من بين هذه الأفكار السابقة جميعًا التي ذكرناها للتّو. إن غيرتز – في الواقع – واثق من أن بناء الثقافة متأسّس على مجموعة من الشبكات المترابطة، مثل موسوعة أمبرتو إيكو. ولا يوجد فصل بين عناصر لها هُوية في ذاتها، وإنما توجد عناصر تستمد تعريفها من العلاقة فيما بينها، وهي العلاقة المنتجة للدلالات. بعبارة أخرى: ليس المعنى جوهريا، ولا هو ملمحٌ فطري في الأشياء. ولكن المعنى وظيفة تتغير من منطلق العلاقات التي هو جزء منها، ومن ثم لا يمكن فهمه بمعزل عن الأشياء، لا يمكن فهم المعنى إلا «من خلال السياق.»[44]

ولا يوجد المعنى بعيدًا عن حركة التاريخ؛ يمارس المعنى حركته في الكل؛ بطريقة موسوعية على حدّ تعبير أمبرتو إيكو؛ أي في العلاقة مع عوالم اجتماعية وثقافية من المعرفة تديرها كل ذات بناء على وجهة نظرها واهتماماتها الخاصة. ولهذا السبب نجد أن الكون السميائي في نظرية يوري لوتمان السميائية متعدّد ومنفتح ومختلف. فلا يتم تحديد الوحدات الثقافية من الوجهة التاريخية والثقافية والاجتماعية وكفى، ولكن يتم ربطها وتفعيلها ووضعها في خضم اللعب في السيرورة السميائية متكئة على صلتها بالفرد، وبمعارفه القديمة والحديثة وصور تفاعلها. فليس من المحتمل أن تشمل الموسوعة الثقافية شيئًا جديدًا تمام الجِدة، ولكن من غير الشائع تمامًا أن تشمل الموسوعة شيئًا مكررًا بتفاصيله كلها. تتكون لعبة المعنى من المتغيرات والمتكررات جميعًا، ويتلخص عمل السميائي في تعقب هذه الشّباك من الإحالات التي تقع فيها أية ظاهرة ثقافية جديدة. إن هذا السبب يجعلنا نفهم لماذا تتسع الموسوعة لحوار معقد بين مبادرة الفرد والخلفية الاجتماعية، بين رغبته في الفعل وإشكالات مجتمعه الثقافية. وتتولد المسارات التأويلية من خلال الاهتمامات الشخصية، ولكنها محكومة بالتّراتبيات والتصنيفات الاجتماعية. إن المعنى يعيش في بعد ثقافي، وهو بعد اجتماعي في الوقت نفسه؛ فهو أوّلا وقبل كل شيء عادة اجتماعية، ممّا يعني أنه يتشكل من خلال التكرار والاطّراد، ومن خلال مؤثراته الواقعية والتداولية.[45]

إن الممارسة التأويلية في ظل المقاربة السميائية للثقافة تؤكد حقيقة واحدة مفادها، أن النشاط الإنساني قادر على إنتاج وتداول سلسلة من القواعد والضرورات التي تسمح بالتواصل وخلق حوار بين الذوات الإنسانية. وهذا الإنتاج يتم وفق وجود مناطق متعددة تعكس ثراء التجربة الإنسانية وثراء أكوانها الثقافية، وتنوع هذه المناطق هو الذي يفسّر تعدد التأويلات وغناها. بمعنى آخر، إن السلوك الإنساني منظورا إليه في أبعاده وتجلياته المباشرة لا يمكن أن يحدد أو ينتج أيّ شيء، ولا يمكن أن يدلّ من تلقاء ذاته. إنه كذلك عندما يحتضنه الفن والتاريخ والتراث والثقافة التي تثريه بزخم هائل من الإيحاءات والقيم المضافة والمنمذجة، حينها فقط يمكن الحديث عن سلوك تأويلي؛ أي عن فعل يُستوعب داخل عوالم تملك صلة بالثقافي والتاريخي؛ أي في إطار سيرورة تأويلية يحكمها مفهوم «الوعي بتاريخ الفعالية» أو الوعي المندمج في إطار السيرورة التاريخية بوصفه امتلاكا للوعي بالموقف التأويلي، على حدّ تعبير هانز جورج غادامير. فالتأويل، من هذه الزاوية إذن، لا يعمل على استعادة الماضي ولا يعمل أيضا على تعويضه وهو حين يقيم علاقة بالماضي فلأنه يعمل على تفهّم سياق الدلالات، لا ليبحث في الماضي عن أصل ثابت ومطلق، وإنما ليُعرّي ويفكّك سنن ما يزعم لنفسه هذه الصفة وإظهاره كأفق تاريخي محدود وخاص، بل إن الماضي التاريخي، لا يستحق ما نمنحه من أهمية إذا لم يكن له أن يعلمنا شيئا ليس بإمكاننا العثور عليه في أعماقنا. إن التأويل فتحة تاريخية، بواسطته تحدِّد كل ثقافة إمكان ولوجها العالم. وبما أنه لا يلتفت إلى هذا الآتي من الماضي فحسب، فإنه يصغي إلى هذه القارات اللسانية التي تعاصرنا مع أنها تبدو لنا متباعدة وغريبة في الآن نفسه.[46]

في الختام، إن الرأي كان عندنا دائما، إن السميائيات التأويلية ليست بديلا للمقاربات التي سبقتها أو تلك التي ستليها، وليست سقفا لا أفق للاجتهاد في المنهج بعده، بل هي زاوية للنظر إلى الأنساق العلاماتية من شأنها أن توسع مدارك وآفاق البحث في الدلالات. ولم أكن أسعى بهذه الدراسة إلى تقديم تأطير وافٍ لمجموع القضايا المتصلة بالتأويل في السميائيات، بقدر ما كنت أهدف إلى تقديم مدخل بسيط لمفهوم السميائيات التأويلية في نقدها للأنساق الثقافية حين مقاربتها لقضايا المعنى وإشكالاته. والأسئلة التي تمّ تداولها على مدار هذه الدراسة، لا تدّعي الإجابة عن كل الإشكالات العالقة بالحقل التأويلي، بقدر ما هي مراكمة لأسئلة أخرى يلزم بلورتها في أفق البحث عن شروط معرفية وبيداغوجية تسعى لتجذير هذا الفعل في ذاكرة الإنسان الثقافية، لأن التأويل هو أصل القراءات، وسبب رئيسي في إعطاء الواقعة كافة تحققاتها.

- خلاصات واستنتاجات

- تساهم السميائيات التأويلية في تحويل العالم من حالته العديمة الشكل إلى ما يحدد الأشكال المختلفة للإدراك، انطلاقا من تمفصلات الدلالة.

- تهدف إلى خلق وضعيات جديدة يستطيع من خلالها الفرد بناء عالمه بصورة تجعله قادرا على فهم تجربته وتعميمها وتأويلها وتنظيمها في أشكال وصيغ قابلة للتحقق.

- التأويل في ظل هذه المقاربة هو سيرورة إدراكية ورمزية.

- للنص دور أساسي في توجيه مؤوليه من أجل بناء معناه، وهو ما يبرر التفاعل بين كليهما (أفق النص وأفق الذات المؤولة أفق الداخل وأفق الخارج).

- كل إجراء تأويلي، يقتضي ضرورة وجود نظرية مسبقة للخطاب، أو على الأقل وجهة نظر في هوية النص المؤوّل، ودون ذلك سيكون صعبا على المؤوّل تبرير الأعمال التي يقوم بها قصد عرض المعنى واستخلاصه.

- تجاوز السميائيات التأويلية لكل وعي منهجي.

- قدرة السميائيات التأويلية على نقل كل المشاريع والمكتسبات العلمية إلى اللغة؛ ومن هنا فإنها تقيم علاقة ملموسة بين المعرفة والعالم المعيش.

هوامش

[1] –Greimas (A.J): Du Sens ; éd. Seuil ;Paris 1970 ; P: 160.

[2] – Umberto(Eco): Les limites de L’interprétation; traduit de l’italien par ;Myriem Bouzaher. ; Grasset ; 19 , P:371.

[3] – عناصر السيرورة السميائية كما هي عند بورس الماثول والموضوع والمؤؤّْل. فالماثول هو الأداة التي نستعملها في التمثيل لشيء آخر، هذا الشيء يسمى موضوعه؛ أي إن هذا الماثول لا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تحيينه داخل موضوع يعطيه أبعاده الملموسة والمحققة. ولا يمكن لهذا التمثيل أن يتم إلاّ انطلاقا من أنساق أو من سلسلة من الإحالات الخاصة التي يوفرها المؤول باعتبار هذا الأخير هو المسؤول عن عملية إنتاج دلالات سياقية غير قابلة للانكفاء والانطواء على ذاتها.

أما الموضوع فهو ما يقوم الماثول بتمثيله وتعيينه، سواء كان هذا الموضوع مُدركا بشكل واقعي أو متخيلا، أو غير قابل لهذا التخيل. فهو كيان قد يكون ماديا أو ذهنيا. ويعدّ الموضوع ثانيا داخل سيرورة السميوزيس، ولا يمكنه أن يكون دون ماثول؛ أي دون أول.

أما المؤؤّْل فهو العنصر المركزي في وجود الدلالة وتداولها، وهو العنصر الذي يجعل الانتقال من الماثول إلى الموضوع أمرا ممكنا. ولا يمكن الحديث عن السيرورة التدليلية في غياب المؤول لأنه هو الذي يحدد لهذه السيرورة شروط صدقها، وكيفية اشتغال عناصرها، وهو ما يسمح بقيام العلاقة السميائية بين الماثول والموضوع.

[4] – سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003، ص:167.

–[5]Francoise(Armengaud): La Pragmatique, que sais-je? N:2230. ED: Press Universitaires de France 1985, P.19.

[6] – Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation, OP.Cit, Page:371.

[7] – سعيد (بنگراد): “السميوزيس والقراءة والتأويل” مجلة علامات، العدد 10 السنة 1998، ص:47/48.

[8] –Umberto (Eco): Sémiotique et philosophie du langage traduit de l’italien par Myriem Bouzaher,Paris, PUF,1988.pp.13-14.

[9] –Umberto (Eco): Les limites de L’interprétation,Op.Cit., P:373.

[10] – سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص:18.

[11] -PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe , rassembles, traduits et commentes par Gérard Deledalle, ED. Seuil, Collection, L’ordre Philosophique, Paris, 1978, P: 133.

§ – لابدّ من الإشارة إلى أن “المؤوِّل” هو عنصر مشكِّل للعلامة، وهو نفسه علامة، وليس الشخص الذي يؤوّل.

[12] – سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع مذكور، ص:167.

[13] – سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع مذكور ص ص: 34/35.

[14] – أمبرتو (إيكو): التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 2000، ص:120.

[15] – سعيد (بنگراد): “السميوزيس والقراءة والتأويل”، مجلة علامات، العدد 10 السنة 1998، ص:46.

[16]–Umberto (Eco):Sémiotique et philosophie du langage, OP, Cit , pp.10/11.

[17]–Umberto (Eco):Sémiotique et philosophie du langage, OP, Cit p. 12.

[18]-Ibid, p. 12.

[19]-Ibid, p. 12.

[20]– Ibid, p. 12.

[21]-Ibid, p. 13.

[22]– أمبرتو (إيكو): التأويل بين السميائيات والتفكيكية، مرجع مذكور، من تقديم المترجم، ص: 11.

[23] – سعيد بنكراد: النص والمعرفة النقدية http://saidbengrad.free.fr/ar/art6.htm

[24] – سعيد بنكراد: النص والمعرفة النقدية http://saidbengrad.free.fr/ar/art6.htm

[25] –Eliseo(Veron):”Sémiosis de l’idéologie et du pouvoir”; in Communications 28; 1978; P:8.

[26] – Ibid; P :12.

–[27]Gadamer (Hans George): Vérité Et Méthode les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Edition intégrale Revue Et Complétée Par Pierre Fruchon; Gean Grondin et Gilbert Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996.p. 288.

–[28] Gadamer (Hans George):L’Art de comprendre .Ecrits II Herméneutique et champ de l’expérience humaine ; Textes réunis par Pierre Fruchon, Ed ;Aubier, 1991 ;Page:31.

2- Gadamer (Hans George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: Page: 326.

[30] – أمبرتو(إيكو): التأويل بين السميائيات والتفكيكية، مرجع مذكور، ص:78.

[31] – بول (ريكور): “البلاغة والشعرية والهيرمينوطيقا” ترجمة مصطفى النحال، مجلة فكر ونقد العدد 16 فبراير1999، ص:112.

2- Nicole (Evereat_Desmedt): Le Processus Interprétatif ; Introduction à la sémiotique. de C.S. Peirce ; Ed ; Mardaga Editeur, 1990 ; P:105

3-Ernest (Cassirer): Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975, P: 317.

[34]– Paul (Ricoeur): Le Conflit des interprétations ;Ed ; Seuil ;Paris ;1969 Coll ‘ L’ordre. Philosophique’ ;PP:285/286.

[35] – سعيد (بنگراد): “ممكنات التأويل ومحدودية النموذج النظري “، مجلة فكر ونقد، العدد 58 أبريل 2004. ص، 32.

[36] – سعيد (بنگراد):شخصيات النص السردي – البناء الثقافي – منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس 2004. ص:104/105.

[37]– ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. PALGRAVE MACMILLAN New York. 2012. P. 23.

[38]– Juri Lotman, M.; Uspenskij, B. A.; Ivanov, V. V.; Toporov, V. N.; Pjatigorskij, A. M. 1975. Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts).Op. cit, 57/58.

[39] -Umberto Eco,1976. A Theory of Semiotics, Indiana University Press, p.22.

[40]– ECO, Umberto. A Theory of Semiotics, Indiana: Indiana University Press, 1975. p.3.

[41]-Ibid. p.298.

[42]– Clifford Geertz, 1973. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books. P. 5.

[43]-Anna Maria, Lorusso, Cultural Semiotics For a Cultural Perspective in Semiotics, Semiotics and Popular Culture; First published by PALGRAVE MACMILLAN.. P135.

[44]-Ibid. P136.

[45]– Anna Maria, Lorusso, Cultural Semiotics, Op. Cit. P.126.

2–Vattimo, Gianni. La fin de la modernité, traduit de l’italien par Charles Allune; Seuil; 1987; p.180/183.

قائمة المراجع

- العربية والمترجمة

- إيكو أمبرتو: التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 2000.

- بنكراد سعيد: “السميوزيس والقراءة والتأويل” مجلة علامات، العدد 10 السنة 1998.

- بنكراد سعيد: “ممكنات التأويل ومحدودية النموذج النظري “، مجلة فكر ونقد، العدد 58 أبريل 2004.32.

- بنكراد سعيد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003.

- بنكراد سعيد: النص والمعرفة النقدية http://saidbengrad.free.fr/ar/art6.htm

- بنكراد سعيد: شخصيات النص السردي – البناء الثقافي – منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس 2004.

- ريكور بول: “البلاغة والشعرية والهيرمينوطيقا” ترجمة مصطفى النحال، مجلة فكر ونقد العدد 16 فبراير1999.

- الأجنبية

- ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic Theory. PALGRAVE MACMILLAN New York. 2012.

- Armengaud Francoise: La Pragmatique, que sais-je? N:2230. ED: Press Universitaires de France 1985.

- Eco Umberto : Sémiotique et philosophie du langage traduit de l’italien par Myriem Bouzaher,Paris, PUF,1988.

- Eco Umberto: Les limites de L’interprétation; traduit de l’italien par ;Myriem Bouzaher. ; Grasset ; 1990.

- ECO, Umberto. A Theory of Semiotics, Indiana: Indiana University Press, 1975.

- Ernest (Cassirer): Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975.

- Gadamer Hans George: Vérité Et Méthode les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Edition intégrale Revue Et Complétée Par Pierre Fruchon; Gean Grondin et Gilbert Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996.

- Gadamer Hans George:L’Art de comprendre .Ecrits II Herméneutique et champ de l’expérience humaine ; Textes réunis par Pierre Fruchon, Ed ;Aubier, 1991.

- Geertz Clifford, 1973. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books.

- Greimas (A.J): Du Sens ; éd. Seuil ;Paris 1970 .

- Lorusso Anna Maria, , Cultural Semiotics For a Cultural Perspective in Semiotics, Semiotics and Popular Culture; First published by PALGRAVE MACMILLAN.

- Lotman Juri, M.; Uspenskij, B. A.; Ivanov, V. V.; Toporov, V. N.; Pjatigorskij, A. M. 1975. Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts).

- Nicole Evereat_Desmedt: Le Processus Interprétatif ; Introduction à la sémiotique. de C.S. Peirce ; Ed ; Mardaga Editeur, 1990.

- PEIRCE Charles Sanders: Ecrits sur le signe , rassembles, traduits et commentes par Gérard Deledalle, ED. Seuil, Collection, L’ordre Philosophique, Paris, 1978.

- Ricœur Paul: Le Conflit des interprétations ;Ed ; Seuil ;Paris ;1969 Coll ‘ L’ordre. Philosophique’ .

- Vattimo, Gianni. La fin de la modernité, traduit de l’italien par Charles Allune; Seuil; 1987.

- Veron Eliseo:”Sémiosis de l’idéologie et du pouvoir”; in Communications 28; 1978.