السميائيات وحقوق الإنسان وتمثيل الذاكرة السياسية

تأمّلات في شريطي:

«توابيت الكومبليكس» الاختفاء القسري

«قلعة مكونة» مختفون تحت قلعة الورود

لمحمد النضراني

إن الإمساك بالدلالات لا يمكن أن يكون من طبيعة تجريدية؛ فالمجرد عام ويتميز بالكلية الدلالية التي تخرج من حسابها كل التقطيعات والتمفصلات الدلالية التي تولّد الثقافي والرمزي. لذا فإن محاولة التفكير في المجرد لا يمكن أن تتم إلا من خلال أشكال مجسدة مرئية تمنحه تلوينا خاصا؛ لأن التجسيد هو المدخل الرئيسي نحو خلق سلسلة من الأنساق التي تقوم بتنظيم مجموعة من القيم في قوالب محددة. والمعنى بكل تمنّعاته الذي يُسنَد لهذه القيم لا يمكن أن يدرك بصورة فعلية إلا من خلال تحقق هذه القيم وتجسيدها في أدوار أو وظائف أو مؤسسات تخرج هذه القيم من تجريديتها وتمنحها وجها مشخصا، وذلك بإعطائها مضمونا وصبّها في وعاء يتم من خلاله تحديد السياق أو التلوينات الثقافية التي تخصص هذه القيم وتخرجها من لا زمنيتها المطلقة إلى زمن ومكان محددين.

إن التحول من النظام القيمي العام والمجرد، إلى التحقق الخاص لا يمكن أن يتم إلاّ باعتماد سلسلة من القواعد والأنساق، التي يتم بها تحيين القيم داخل سياق محدد. و لا يتم هذا التحول عن طريق الصدفة، بل هو تحول محكوم باستراتيجية تنظر إلى الدلالة بوصفها سيرورة تداولية وثقافية يتحكم فيها محفِلا الإنتاج والتلقي. والسرد في تعريفاته الأكثر بداهة، هو تجربة زمنية مدركة من خلال فعل تمثيل. ذلك أن أننا «لا نستطيع صياغة حدود الزمنية من خلال خطاب ظاهراتي مباشر، فالزمنية تشترط توسط الخطاب غير المباشر الذي يوفره السرد.»[1]

إن الإمساك بالدلالة إذن، لا يكون إلاّ من طبيعة الملموس والمحقق لأنه هو الذي يغني التجربة التأويلية ويعطيها أبعادها وتلويناتها الثقافية. إنه يخصصها ويشخصها في نصوص مكتوبة أو منطوقة أو واقعة أو شكل ثقافي ما؛ لأن التجربة الإنسانية كلية وتحتاج لكي تكشف عن نفسها إلى مواد تعبيرية بالغة الغنى والتنوع. وهذا ما تبدّى لنا من خلال تصور ريكور للسرد باعتباره آلية التوسط؛ إذ من خلاله تستطيع الذات تحويل أحكام وحقائق مجردة إلى كيانات مجسدة أو سلوكات محسوسة، «لأننا لا نفهم ذواتنا إلاّ بخفايا علامات البشرية المبثوثة في الآثار الثقافية. فماذا كنّا سنعرف عن الحبّ والكراهية عن المشاعر الأخلاقية، وبصفة عامة عن كل ما نسميه ذاتا لو لم يتم التعبير عن كل هذا في اللغة ولم تتم مفصلته والإفصاح عنه بواسطة الأدب؟»[2]

إن هذا التصور لمفهومي السرد والزمن يضعنا أمام التساؤل الآتي:

إلى أيّ حدّ يمكننا أن نُمعن في الافتراض بأن الزمن لا يصير إنسانيا إلاّ عندما يصير محكيا؟ وكيف ندرك أن المرور بالمحكي هو ارتقاء بزمن الكون إلى زمن الإنسان؟ لماذا الاهتمام بسرد الذاكرة السياسية؟ كيف يمكن تصريف هذه الذاكرة ونقلها للأجيال التي لم تعش في زمن الجمر والرّصاص في المغرب في سبعينيات القرن الماضي؟ كيف يمكن للشريط المرسوم الذي اتخذناه مادة للدراسة والتحليل أن يشكل سندا تعبيريا وكونا سميائيا لتمثيل صوت المنسيين والمقموعين والمختطفين باعتباره علامة دالّة على التاريخ الراّهن؟ كيف له أن يعيد صياغة الأسئلة المرتبطة بالعنف السياسي والعنف اللفظي والجسدي الذي مورس على المعتقلين دون التفريط في أنساقه الفنية والجمالية؟ كيف لهذا النوع السردي المغمور والشبه منعدم أن يساهم في مفاوضة الذاكرة ومحاورتها وأن ينهض بوظيفة احتجاج ضدّا على واقع عرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟

«إن الطابع المشترك للتجربة الإنسانية المميز والمتمفصل والموضح من لدن فعل الحكي في جميع أشكاله، إنما هو الطابع الزمني. فكل ما نحكيه يحدث في الزمن، ويستغرق زمنا ويجري زمنيا. وما يحدث في الزمن يمكن أن يحكى. ويمكن لأيّ سيرورة زمنية ألاّ يُعترف لها بهذه الصفة إلاّ بقدر ما هي قابلة للحكي بطريقة أو بأخرى.»[3] فالزمن مبنين على شكل حكاية، والذات لا تدرك نفسها إلا عبر رمز وحكاية؛ أي على نحو غير مباشر، عبر علامات هي رموز ونصوص، أي عبر وسيط لغوي أو بصري. لهذا يرى بول ريكور أن إعادة التصوير أو التشكيل التي يقوم بها السرد تؤكد هذا الجانب من المعرفة الذاتية؛ ونقصد بذلك أن الذات لا تدرك ولا تعي ذاتها انطلاقا مما توفره الواقعة في أبعادها التعيينية والأولى، بل بطريقة تستطيع معها الذات التخلص من المطلق والعام للتوغل في الخاص والثقافي. أي من خلال انزياح العلامات الثقافية بجميع أنواعها، التي يتم إنتاجها استناداَ إلى سيرورات رمزية توسطية تنتج دائما وأساسا الفعل، ومن ضمنها السرد. فهناك ارتباط دالّ بين الوظيفة السّردية والتجربة الإنسانية؛ ووفق هذه الأطروحة «فإن الزمن يصير إنسانيا في الحدود فقط التي يتمفصل فيها بطريقة سردية.»[4] وإن السرد من هذا المنظور يمنح الأشياء أبعادا تزيحها عن دوائر النفعية والمباشرية إلى ما يشكّل عمقا دلاليا وأداة حاسمة في تنظيم التجربة الإنسانية؛ « فبضل بنية الحكايات التي تحكي ما حدث في “ذلك الزمن” يتحدد اتجاه تجربتنا، أي يصبح لها امتدادا زمنيا، له بداية وله نهاية، ويشحن حاضرنا بذاكرة وأمل.»[5] وتعدّ الحبكة القصصية طريقة في إعطاء الذات الإنسانية المفككة باستمرار شكلا محققا وصورة ملائمة لكافة تجاربها. إن الحبكة بمعنى آخر خطاطة تخييلية تساعدنا على التأليف بين مجموعة من الملابسات. إنها، وفق هذا التصور، تشكيل وصياغة لتجربتنا في هذه الحياة، كما أن «كل تصوير سردي يتضمّن بالضرورة إعادة تشكيل لتجربتنا الزمنية.»[6]

- «توابيت الكومبليكس»: الذاكرة بين الجرح البنيوي والجرح التاريخي

الشريط المرسوم هو عبارة عن رسوم متسلسلة تحكي لنا قصة معينة غالبا ما تكون مصحوبة بنص يدعى لوحة La plancheعلى شكل فقاعات bulles لتمثيل الحوارات والأصوات. والشريط فن يجمع بين الأدب والتشكيل، وهو عبارة عن فيلم سينمائي على الورق يعتمد على السرد القصصي بواسطة الإطارات المرسومة.

و تسعى سميائيات الشريط المرسوم إلى إبراز مبدأ اشتغال الحكاية المرسومة انطلاقا من التفاعل القائم بين النص والصورة، مما يجعلنا أمام بنية متماسكة لسانيا وأيقونيا.* لهذا تحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكال جوهري يتبدى في إعادة تمثيل ماضينا التاريخي. إن هذا التمثيل، حسب بول ريكور، لا يبدأ مع التاريخ، بل مع الذاكرة لما لهذه الأخيرة من امتياز في التعرف مباشرة وبشكل حدسي على الصور التي ظلت منطبعة وراسخة في أذهاننا باعتبارها علامة على ماضينا خاصة حينما يتعلق الأمر بماض معطوب ومثخن بالجراح والصدمات. كما تحاول كذلك إبراز دور السميائيات، والسميائيات الثقافية تحديدا، في فك سنن ونسق هذه الذاكرة انطلاقا من تأويل بعض الآثار الدالة عليها؛ ولا أقصد بنسق الذاكرة هنا، ذلك النسق المنظم بشكل ثابت ومنسجم؛ على العكس، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بنسق متحرك ومتحول ومتناقض ومجزأ يمكننا مفصلته إلى أنساق فرعية. إن الطبيعة النسقية للذاكرة لا تكمن في الانسجام والتجانس ولكن في البعد العلاقي للألفاظ الدالة عليها، حسب الدرس البنيوي. ويمكن لأنساق الذاكرة أن تظهر مستويات مختلفة جدا من التجانس والانسجام، ولكنها تظل دائما أنساقا علاقية، حيث لا معنى لأي عنصر إلا من خلال علاقته بعناصر أخرى. ولهذا السبب سيكون من الهام جدا البحث في مواضع وأماكن التوتر والتباين والصراع وسط النسق الذاكري، مع استحضارنا أن الذاكرة هي دائما، وبطبيعتها، هي مكان للصراع والاختلافات. واختيارنا للسميائيات الثقافية نابع من كونها قادرة على مساءلة مجموعة من الظواهر والقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية..، وعلى نسج حوار فعّال ومثمر، عبر أدواتها التحليلية، مع حقول معرفية عدة أهمها: التاريخ والفلسفة والأنثربولوجيا والإثنوغرافيا والسوسيولوجيا والتحليل النفسي والدراسات البصرية..، وذلك من أجل توضيح ما يميز هذه المقاربة الثقافية الحديثة. سنركز بشكل خاص على مفهوم الذاكرة، و على دور الشريط المرسوم في جدلية تجمع بين اللفظ والرسم لفك لغز النسيان وقهر الظلم وفضح كل أصناف التعذيب والمعاناة التي عاشها المعتقلون. يتعلق الأمر بشريطي «توابيت الكومبليكس» الاختفاء القسري و«قلعة مكونة» مختفون تحت قلعة الورود المرسومين لمحمد النضراني المنتسب لـ”مجموعة بنو هاشم”، التي تتألف من خمسة شبان في مقتبل العمر هم: عبد الرحمن قنسي، ومولاي إدريس الحريزي، ومحمد الرحوي ومحمد النضراني، وعبد الناصر بنو هاشم، الذي سميت المجموعة باسمه، تعرضوا للاختفاء القسري واقتيدوا إلى معتقلات لم يعرفوها إلاّ بعدما خرجوا منها، ولم يعرف عنها إلاّ ما قدمه هؤلاء عبر شهادات أليمة في جلسات الاستماع التي دعت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة وعبر رسومات خطتها أنامل محمد النضراني المرتعشة، في شريطه السالف الذكر.

يحكي شريط «توابيت الكومبليكس» قصة اختطاف شاب طالب مناضل يدعى مصطفى في صفوف اليسار المغربي الجدري، وهي قصة يمكن تقطيعها إلى أربعة مشاهد أساسية:

- مشهد ما قبل الاعتقال:

ويفتتح هذا المشهد بمقطع سردي يظهر ويصوّر التوتّر الذي عاشه مغرب السبعينات حيث مسلسل الاختطافات شمل العديد من المناضلين داخل الوطن، فأصبحت السلطة عشوائية ظالمة ومنتهكة لكل الحقوق. ونلمس في هذا المشهد كذلك، العلاقة القوية بين الشاب ووالديه. أبوه عامل في مناجم الفوسفاط بمدينة خريبكة، معروف بانتمائه لنقابة المنجميين القوية أنذاك، في خوضها لإضرابات كانت تدوم أشهر عدة، وأمه ربة بيت كانت تخاف عليه دوما بسبب أنشطته السياسية والنقابية داخل المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كان خوفها دائما يدفعها إلى تحذير ابنها لحظة توديعها له من عدم العودة إلى ممارسة النشاط السياسي بالقطاع الطلابي.

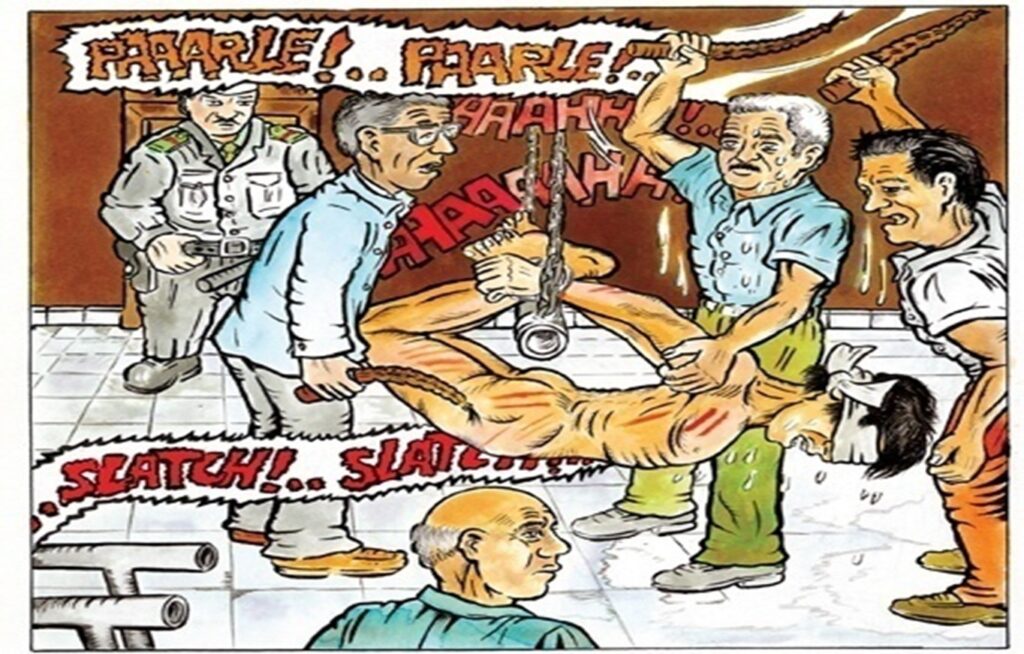

- مشهد المطاردة والاعتقال والتعذيب

في هذا المشهد تم تعقب مصطفى ورفاقه من طرف الأجهزة الأمنية والمخابرات في كل الأماكن التي كان يرتادها، حيت تم القبض عليه بمعية رفيقيه سيد لحبيب وزعيتر في مطبعة كانوا بصدد إخراج بيان صادر عن منظمتهم إلى الأمام مفاده المطالبة بالحرية الفورية لكل المعتقلين السياسيين والنقابيين. اقتيد مصطفى إلى مركز اعتقال سري يعرف باسم «كومبليكس الرباط» الذي استمد منه عنوان شريطه المرسوم وهناك عاين بطل الشريط الظروف المؤلمة لاعتقال المناضلين الشباب بدءا. ويكشف الشريط عن كل صور وأشكال التعذيب والتنكيل الذي تعرض له البطل أثناء التحقيق معه في مركز الشرطة، وفي المعتقل، حيث كان الجلادون يجردونه من ملابسه كما ولدته أمه، و يجبرونه على الركوع و هو عار، و يعلّقونه في السلاسل والأصفاد كما تعلّق الشاة.

- مشهد الترحيل و سرد المعاناة

تم ترحيله بعد ذلك إلى مركز الاعتقال السري بأكذز يوم 5 غشت 1977 ثم إلى مركز الاختفاء القسري السري بقلعة مكونة يوم 22 أكتوبر 1980 ويرسم شريط «قلعة مكونة» مختفون تحت قلعة الورود، صورة قاتمة عن هذا الترحيل وعن توابيت ومدافن الجنوب وعن معاناة المجموعة التي ينتمي إليها في تلك المعتقلات، التي كانوا يرحلون إليها ليلاً وهم معصوبي الأعين وعن احتمائه بالذاكرة وتحفيزها عبر الاسترجاع الدائم للطفولة ولفترة الدارسة، حتى لا يمسّ الاعتقال أيضا ذاكرتهم وحتى يحتفظوا لأنفسهم ببعض من الإنسانية ومن أمل الاستمرار.

عاش البطل فترة اعتقال انفرادي وهناك بدأ يتعرف عن كثب عن كل مليمتر في خليته التي جاد عليه سقفها بقطعة فحم صغير. امتدت أصابع الشاب إلى هذه القطعة وشرع في كتابة اِسمه ليتأكد من عدم نسيانه الإملاء، فعندما لا يتكلم اللسان، تتكلم لغة الأصابع كما قال فرويد.

لقد خطر له أن يرسم وينام، يرسم وقد جعل من خيوط سرواله المتآكل فرشاة صغيرة، تحكي هموم كون ثقافي كبير طامح لمغرب الحداثة والحرية والديمقراطية والعدالة والعيش الكريم. يقول النضراني: الرسم وسيلة لكي أتكلم مع الأشخاص الذين كنت أرسمهم لأنه لا يوجد معي في هذه الزنزانة أي إنسان آخر يمكنني أن أتكلم معه لقد سرقوا مني حتى النطق حتى الكلام قد سرق مني لأنه لم يكن هناك أي شخص أتكلم معه وكنت أرسم الشخصية.

فالرسوم الملونة تحكي الحياة الطلابية التي شملها وشّلها الاعتقال؛ كما أرسم المعتقلين وأعينهم معصوبة، يرقدون على نعوش مؤقتة يراقبها باستمرار حرّاس وجلاّدون يسمّون أنفسهم «الحجاج» لإخفاء هويتهم.

- الشريط المرسوم وسرد القمع السياسي والاختفاء القسري

يقول النضراني: «هذه هي، الزنزانة التي أمضيت بها عاما ونصف عزلة، عزلة قاسية سنة ونصف، سنة ونصف تماما ثمانية عشر شهرا وأصدقائي كانوا في تلك الزنزانة هذه كانت تسمى عقوبة وأنا عوقبت عقوبة دامت سنة ونصف عزلة تامة لم أكن أتكلم مع أحد لم أكن أرى أحدا لم يكن يدخل علي غير السجان وكنت أسميه الغوريلاّ. كان يدخل علي ليعطيني الأكل وليضربني في ذلك الوقت. كان هو الاتصال الوحيد بيني وبين العالم، بطبيعة الحال كنت أتمشى هكذا بشكل قطري خطوات مستمرة كي لا تتجمد قدماي، الصيف والشتاء والخريف، سنة ونصف والبرد آه البرد الذي لا يمكن تصوره هنا كنت أضع وعاء قضاء الحاجة كانت لي فرصة واحدة كل صباح لأخرج لأقل من دقيقتين لأفرغ الوعاء خارج الزنزانة ولم يكن الوقت يكفي وكنت أخرج لغسل ملابسي مرة في الشهر، ذات مرة خلعت كل ملابسي قبل الخروج، قلت هذا أفضل لكسب بعض الوقت لأضعها مباشرة في السطل عند الخروج لغسلها وهكذا أوفر وقت خلع الملابس وعندما دخل السجان سألني كيف عرفت أن اليوم موعد الغسيل؟ أجبته: إنني كنت أحسب. وهذه الكلمة أثارته، فهو لا يريدني أن أعرف موعد الغسيل لا يريدني أن أعدّ الأيام. وقال: كيف تعدّ الأيام؟ ممنوع أن تعدّ الأيام وانهال علي بالضرب وأنا جالس في مكاني وهو يضربني بالعصا. كانوا يعطوننا في كل شهر نصف شفرة للحلاقة، وكنت أحلق رأسي بيدي والدماء تسيل على وجهي وكنت أكره هذا المنظر، فقد أوصلونا إلى مستوى مثل الحيوانات، لم تعد للآلام قيمة في ذلك الوضع، الدماء كانت تسيل هكذا وأنا لابدّ أن أكمل حلاقة رأسي كانت لحظة لا يمكنني نسيانها، على الأقل إن لم يكن مسموحا لي بالخروج فليأتي واحد آخر ويحلق لي رأسي يمكنهم منعي من الكلام معه، يمنعونني من أن أراه، يعصبوا عيني يفعلوا أي شيء ولا يتركونني أحلق لنفسي.»

يحيل هذا الوجع الإنساني للمعتقل على الواقع المغربي في سنوات السبعينات وعلى واقع المراقبة والعقاب الذي يسعى لفرض روح الانضباط وبث الرعب في نفسيات المعتقلين والتي تكونت عبر سلسلة تاريخية طويلة وحافلة بالألم الذي يصور الألم الإنساني الذي يعانيه المعتقل ويصور فساد الحاكم والسجان في تعامله مع المعتقلين. وانطلاقا من حكينا لقصصنا الخاصة ورسمنا لها، نعطي لأنفسنا هوية. فأن نفهم الكائن الذي هو نحن على نحو جوهري، أو أن نسعى لفهم الحوادث الإنسانية وتعليلها، كل هذا لا يتم إلا من خلال حكي قصة أو رسمها. فالحياة سلسة من المتواليات السردية أو كما قال ريكور تروى الحياة ويعاش السرد. حيث يمثل السرد لديه منزلة أنطولوجية، ويتحول إلى مصدر أولي من مصادر المعرفة بالذات وبالعالم. إنه فعلا وسيلة استكشاف أنطولوجية لعلاقتنا بالموجودات وبالوجود. والسرد هنا يتجاوز دلالته التقنية ليعبّر عن مفهوم أنطولوجي أوسع بما ينطوي عليه من فعالية تحكم كل ما يحدث في الزمن، ويتعاقب فيه وينتظم داخله وفق صيغة معينة. والسرد، بهذا المعنى، ليس هو قرين الوجود فحسب، بل هو الشرط الضروري لهذا الوجود، وذلك من حيث هو تعبير عن شكل الوجود في العالم، وطريقة التموضع في الزمن. هذا الوجود مشروط باللغة والرسم باعتبارهما وسيطين للفعل الإدراكي، حيث لا يمكن فهم الوجود الإنساني وإمكانات الفعل الإنساني، إلاّ من خلال تحليل الرموز التي تشهد على ذلك الوجود. لذلك أكد النضراني قوله « أنا فخور بنفسي، بهذا الشريط لأنني انتزعت تحدّيا أراد من خلاله الجناة سحق شخصي.» ذلك أن الوظيفة التي ينهض بها هذين الشريطين تتبدّى في تفكيك أنساق الهيمنة وتفكيك احتكار السلطة للحقيقة والردّ على الاستبداد والتحكّم. وبهذه المعرفة الفنية التي يقدمها الكاتب لغيره، تغدو الكتابة والرسم سبيلين لكشف الأنساق المضمرة التي ترسّخ موقع السلطة وسلوكاتها القمعية على حساب ضحاياها من المعارضين لسياستها. فمن خلال هذين الشريطين اللذين يوثقان لذاكرة مجروحة، نحصل على دليل الممكنات الإنسانية. فماهية الإنسان تتحدد بقراءة القصص والتواريخ التي تبرز كامل نطاق الإمكانات الإنسانية، وبدلا من تصوير الشريطين كمجرد نتاج للوهم، فيلزمنا أن نصرّ على إظهار أن الأخيلة لا تشير إلى الواقع فقط، بل تقوله فعلا. فالأعمال الخيالية لا تقلّ واقعية عن الأشياء التي تقوم بتمثيلها. فالتخييل تكثيف للواقع باشتراعه عالما ممكنا يستطيع التقاطع مع عالم القارئ. ومن رأي ريكور «فإن الخطاب السردي لا يعكس فقط أو يدوِّن تدوينا سلبيا عالما مصنوعا سلفا فحسب، بل ينشئ المادة المعطاة في الإدراك والتأمل ويطوّعها ويخلق منها شيئا جديدا، تماما مثلما يطوّع الفاعلون الإنسانيون أفعالهم ويحوّلونها إلى صيغ متميزة من الحياة التاريخية خارج العالم الذي يرثونه بوصفه الماضي الذي عاشوه.»[7]

ليست الذاكرة تسجيلا أكثر أو أقل وفاء، ولكنها إعادة كتابة، تبنى انطلاقا من نصوص تعبّر عنها، كل سرد ذاكري جديد ينضاف لسابقه، ليصبح جزءا بنيويا للحدث نفسه. فالذاكرة لا تشتغل وفق نسق خطي؛ حيث الحدث ثم تسجيله ثم نقله، ولكنها تشتغل بناء على انزياحات ووجود فجوات بين الواقع والتذكر.

إن القضايا التي شغلتنا كثيرا على مدار هذه الدراسة، تتمحور حول سؤال مركزي يمكن اختزاله في الفعل » أستطيع « je peux وقد شكل استعمال هذا الفعل في صوره الأربعة خيطا ناظما لتفكير محمد النضراني ، فأنا أستطيع أن أرسم، وأستطيع أن أحكي ، وأستطيع أن أأثّر وأستطيع عبر ذاكرتي أن أجعل الآخر يتحمل مسؤولية أفعاله.

إن الاستعمالات الأربعة لهذا الفعل سمحت لنا بربط متسلسل بين القضايا التي تتقاطع فيها فلسفة الفن مع فلسفة الفعل والنظرية السردية بفلسفة الأخلاق.

استنتاجات الباب الثاني

- تعدّ السميائيات الثقافية شكلا من أشكال التحليل والنقد الاجتماعي وهي ضرب من فهم الثقافة القادرة على لعب دورٍ في تغيير المجتمع. وهذا معناه أنها سميائيات تكمن جذورها العميقة ومعناها في مساءلة الأنساق الثقافية وتحليلها.

- تتكئ سميائيات الثقافة على فكرة جوهرية مفادها؛ أن المعنى يجب فهمه بوصفه وحدة ثقافية وأنه مادّة للتداول بين الذوات العارفة، من خلال ما يسمى بالإنتاج الاجتماعي للمعنى.

- لا تنظر السميائيات الثقافية إلى المعنى بعيدًا عن حركة التاريخ؛ يمارس المعنى حركته في الكل؛ بطريقة موسوعية، أي في العلاقة مع عوالم اجتماعية وثقافية تنتجها كل ذات انطلاقا من زاوية نظرها واهتماماتها الخاصة.

- تساهم السميائيات الثقافية في تحويل العالم من حالته العديمة الشكل إلى ما يحدد الأشكال المختلفة للإدراك، انطلاقا من تمفصلات الدلالة داخل الكون السميائي.

- تهدف السميائيات الثقافية إلى خلق وضعيات جديدة يستطيع من خلالها الفرد بناء عالمه بصورة تجعله قادرا على فهم تجربته وتعميمها وتأويلها وتنظيمها في أشكال وصيغ قابلة للتحقق، ممّا يجعل منها سميائيات للإنتاج والتلقي.

- التأويل في ظل السميائيات الثقافية هو سيرورة إدراكية ومعرفية ورمزية.

- للنص دور أساسي في توجيه مؤوليه من أجل بناء معناه، وهو ما يبرر التفاعل بين كليهما.

– كل إجراء تأويلي، يقتضي ضرورة وجود نظرية مسبقة للخطاب أو على الأقل وجهة نظر في هوية النص المؤوَّل.

إن الحديث عن سيرورة سميائية لها علاقة بالتاريخي والثقافي واﻻجتماعي لا يمكن أن يتمّ إلاّ انطلاقا من:

- الأهمية المعطاة للبنيات الرمزية المسبقة للمجالات المعرفية التي تناولتها العلوم الإنسانية. من هنا فإن اقتحام هذه المجالات وكل المعطيات يكون عبر اللغة باعتبارها وسيطا رمزيا وثقافيا.

- تشكّل اللغة جوهر الفضاء السميائي، فهي التي تلعب دورا محوريا في تسنين وتدوين الذاكرة الفردية والجماعية.

- 3- تجاوز الوعي التأويلي في السميائيات الثقافية لكل وعي منهجي قارّ.

- قدرة السميائيات على نقل كل المشاريع والمكتسبات العلمية إلى اللغة؛ ومن هنا فإنها تقيم علاقة ملموسة بين المعرفة والعالم المعيش. بمعنى آخر فإن التأويل عبر اللغة هو أداة التوسط الموضوعي بين عالم القيم المجردة وبين تحققاتها في الفعل الإنساني.

هوامش الدراسة

[1]– Paul. Ricoeur. Temps et récit ,III le temps raconté, éd. Seuil, Paris ; Coll L’ordre Philosophique 1985, Page : 435.

[2] ـ Paul. Ricoeur. Du Texte à L’action; Essais d’herméneutique ; II. Collection Esprit Seuil ; 1986

p.116.

[3] ـPaul, Ricoeur, Du Texte à L’action; OP.Cit; p. 12.

[4]Paul, Ricoeur, Temps et récit I; L’intrigue et le récit historique, Seuil; Paris, 1983; Col, l L’ordre Philosophique; p. 7.

[5] Paul, Ricoeur, De l’interprétation; Essai sur Freud L’ordre Philosophique, Seuil.1965. p. 49.

[6] ـ Paul, Ricœur, Temps et Récit I; Op.cit; p. 7.

[7] – Paul, Ricoeur, De l’interprétation; Essai sur Freud, Op. Cit. p.49.